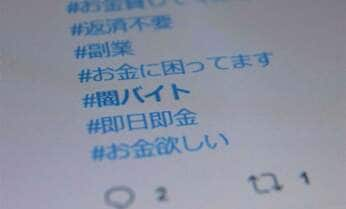

上皇さま「時には無表情」美智子さま「髪型もチェンジ」19歳で目覚めた「皇室おっかけ大学生」の撮影記録

2022年4月 皇居の生物学研究所に通う上皇さま(撮影/阿部満幹さん)

4月26日、上皇ご夫妻が思い出の住まいである赤坂御用地の仙洞御所に戻る。代替わりに伴う住まいの転居により、ご夫妻は品川区高輪にある旧皇族邸を仙洞仮御所として2年の歳月を過ごした。その間、コロナ禍が続き、外出を控えていたため、国民が上皇さまと美智子さまのお姿を見る機会は、ほとんどなかった。

おふたりの姿を、そっと見守るように写真の記録におさめた大学生がいた。平成の終わりに天皇と皇族の姿を目にして以来、皇室に魅了され、距離を保ちつつシャッターを押し続けたのが、皇室おっかけ大学生、阿部満幹(あべ・かずひろ)さんだ。

月曜日と金曜日の午前中、上皇さまは、高輪の仙洞仮御所から皇居にある生物学研究所に通う。研究所に向かうため皇居の乾門を通過する上皇さま。阿部さんは、咲き誇る桜を背景に写した。

上皇さまは、魚類学研究者として世界的に知られる。退位後も研究を続け、新しい論文を発表している。また、各地で開催される魚類の研究会にオンラインで参加し、研究者との交流も積極的に続けている。

阿部さんが皇室の追っかけ大学生となるきっかけは、2018年12月23日。阿部さんは19歳の誕生日を迎えたばかりだった。平成最後となる明仁天皇の天皇誕生日(当時)の一般参賀に足を運んでみようと思い立った。

このとき天皇陛下の姿をひとめ見ようと、平成で最多となる8万3千人が皇居を訪れた。

阿部さんは、皇居の宮殿中庭から天皇ご一家を目にして、スマートフォンでシャッターを切った。帰りに皇居・東御苑周辺を歩いていると、人だかりを見つけた。赤坂御用地に戻る秋篠宮ご夫妻が車で通るという。阿部さんも少し待ってスマホを構えた。

年が明けた19年2月24日、千代田区の国立劇場で行われた天皇陛下御在位30年記念式典にも足を運び、スマホを構えた。式典が終わり皇居に戻る明仁天皇と花束を抱えた美智子さまの姿を見ることができた。

それからも皇族方の行事の機会があると、足を運んだ。相変わらず手に構えるのはスマホだったが、次第に「追っかけ」の先輩の人たちの写真も気になりはじめた。先輩が撮影した写真には天皇陛下や皇族方のいい笑顔が写っている。もっといい写真が撮りたい――負けん気がわいてきた阿部さんは、翌20年にスマホから一眼レフのカメラに持ち替えた。

19歳で足を運んだ皇居から始まった皇室との縁は、すでに3年半になる。阿部さんの“本業”は、大学生だ。

「コロナでリモート講義が多いので、勉強の隙間を見つけては、足を運んでいます。学業との両立は大変なこともありますが、じっとカメラを構えつづけていると、皇族方の表情の違いがなんとなく見えてくることもあるので、楽しいです」

メディアではなく一般の皇室ファンである「おっかけ」、しかも阿部さんのような若い学生だからこそ引き出せるものもある。皇室メンバーの柔らかな表情だ。

2022年1月 皇居の生物学研究所に通う上皇さま(撮影/阿部満幹さん)

22年1月に撮影した写真には、上皇さまが皇居に入る瞬間に見せた優しい笑顔が写っている。おつきの侍従が大事そうに抱える鞄は、ご研究用の資料が詰まっているのだろうか。皇室好きにとっては、このようなちょっとした発見も嬉しいものだ。

もっとも、阿部さんの関心は背景と上皇さまの取り合わせだ。

「冬で緑がなく、枯れ葉を背景にした撮影も挑戦してみました。上皇さまは、渋いオレンジ系の色もお似合いですね」

あらためて実感するのは、上皇ご夫妻の人気ぶりだ。譲位して引退生活を送っていても、阿部さんはおふたりに対する人びとの敬愛を実感する。

「ご退位されてからは、こぼれるような笑顔を見せてくださるのが印象的です」(阿部さん)

いまどきの大学生である阿部さんが、60歳以上も年齢が離れた上皇ご夫妻に惹かれる理由はどこにあるのか。

「実は、上皇さまは表情がとても豊かなのです。お元気のないお顔のときもありますし、ちょっとご機嫌が悪いように見える表情だと感じることもあります。保育園や幼稚園など子どもたちが沿道で見送ることもあるのですが、そんなとき、上皇さまは驚くほど、嬉しそうなお顔をなさるのです」

阿部さんが関心するのは、美智子さまの気遣いだ。

「上皇さまのお顔に重ならないように、そして常に上皇さまの手より下の位置でご自身の手を振っていらっしゃる。もっとも令和に入ってからは、目立たぬよう配慮されているのか手は振らずに会釈が多い。でも、沿道に子どもたちがいるときは、それは嬉しそうに車の窓の縁に手をかけてニコッとなさるんです」

2021年4月皇居のご研究所へ通う上皇さま 沿道に集まった人から歓声があがった(撮影/阿部満幹さん)

2021年6月 皇居に入る上皇さま(奥)と美智子さま(撮影/阿部満幹さん)

美智子さまの装いにも強い関心を持っている。

「私が見る限り、ここ2年半の雅子さまの装いは白系の色味が中心でたまに青系統といったサイクルで、落ち着いています。一方で、美智子さまは引退後も、目立たぬよう控え目ながら細かいところまで気を配る装いで拝見するのが楽しみなのです」

美智子さまは、1959年に民間出身の初の皇太子妃となった。戦争の傷あとから日本が立ち直り復興を遂げるなかで、美智子さまの気品あるスタイルは日本女性が洋装を積極的に取り入れる後押しとなった。米国のファッション業界の投票による「ベストドレッサー賞」にも選ばれている。

品のある着こなしは健在だ。21年6月、皇居に入る美智子さまの横顔を写した一枚の写真がある。メガネを耳にかける「リム」部分の上品な深い青とお召しの明るいブルーの服との調和が美しい。

気品がありながら、年齢を重ねてもどこかチャーミングな魅力を持つのが美智子さまだ。22年1月に、そんな美智子さまらしさをとらえた。上皇さまと美智子さまが、皇居の乾門から出た際に撮影したのだという。

外気は5度の寒さ、おっかけの皇室ファンはブルブル震えながら待ち時間を過ごした。乾門から出たおふたり。美智子さまは、耳当てをして寒さ対策をしていた。

寒い地方取材や海外などでは、その土地にあった装いをすることはあるが、都内や公務ではなかなか見ることのない小物使いである。なんともお似合いで珍しい。

21年10月、眞子さんと小室さんの結婚から3日ほど経たタイミングで、上皇さまと美智子さまの様子をカメラに収めたこともあった。

「普段とお変わりないご様子でしたが、胸の内ではずっと大変でおられたのではと思います。それでも沿道で元気いっぱいにお見送りする園児に、上皇さまは手を振り、美智子さまは窓の縁に手をかけてほほ笑むご様子にホッとしました」

2022年1月皇居の乾門から出てきたおふたり。5度の寒さで美智子さまは、耳当てをつけている(撮影/阿部満幹さん)

2022年1月 乾門から出るおふたり。美智子さまは上着と同色の耳あてがお似合い(撮影/阿部満幹さん)

2021年10月、眞子さんと小室さんの結婚から3日ほど経た日の外出。皇居から仙洞仮御所に戻る上皇ご夫妻。 沿道で園児がお見送りしており、美智子さまは手を窓にかけてほほ笑んでいる(撮影/阿部満幹さん)

阿部さんは男性ながら大学生らしく、美智子さまのファッションの変化も敏感だ。

「皇后でいらしたときは、頭頂部から後頭部にかけてボリュームをつけた髪型をなさっていました。しかし、令和に入ってからはシンプルに髪をまとめることが増えて雰囲気をすこし変えられたな、と感じます」

美智子さまは、令和に入った2019年に白内障で両目を手術している。サングラスは目を保護する意味もあると思われるが、よくお似合いだ。

今年3月、日中は小春日和とはいえまだ肌寒い日もある。阿部さんがカメラでとらえた美智子さまはボーダーのインナーにラフなジャケットという、若々しい組み合わせ。ジャケットの淡いピンクの色味とサングラスの色の調和が上品だ。

「カジュアルなジャケット姿を拝見するのは、珍しかったのでこちらもお気に入りの1枚です。スタイリッシュなサングラスもよくお似合いです。上皇后になられて3年、だいぶ一般の装いに近くなられたかなという印象を日々受けます」

阿部さんは、これからも少しずつ変化する皇室の姿を撮り続けたいと話す。

2022年4月12日、改修の終わった赤坂の仙洞御所へのお引越し。高輪の仙洞仮御所を出発し、滞在先の葉山へ向かう上皇ご夫妻(撮影/阿部満幹さん)

(AERAdot.編集部・永井貴子)