テクノロジーが急速に発展する中、世界規模の問題が複雑化している。科学技術の担い手であり課題解決への貢献が期待される“理系人材”について、その可能性や魅力を上智大学と企業が語り合った。

木村恵子(AERAブランドプロデューサー):AERAは大学での学びとして、今では必須と言えるAIやデータサイエンスについて、これまでたびたび取り上げてきました。その中で、大学の理工系の学部学科で学んだ、いわゆる「理系人材」が社会で求められる場面が増えていると実感しています。まず企業として、理系人材のどのような資質が強みだと考えますか。

奥村英雄さん(TOPPANホールディングス株式会社):理系出身者に特徴的なのは、未知の現象や課題に向き合って試行錯誤を繰り返す経験を通じて、新しい知見や解決策を見いだす力に長けているという点です。大学時代にそれぞれの研究テーマに取り組む中で、膨大なデータから優位なものを取り出し、仮説を立て検証するというプロセスを繰り返し行っているからだと思います。

例えば弊社の事業の一つであるパッケージ製造では、接着剤などの材料選びや用途はもちろん、コストの面などの顧客の要望などあらゆる要素を取り入れて、最適解を導いていきます。技術の進化、市場の変化が激しい昨今、こうしたスキルは研究開発職だけでなく、多くの業種・職種において求められています。よく文系の仕事といわれる営業職でも、顧客が抱える真の課題を見つけるところが出発点。こうした中で、理系の手法が大いに生きてきます。

新たな発想を生むワンキャンパスの力

澁谷智治さん(上智大学理工学部):理系人材の強みとは何なのか、当事者だと気づかないことも多いのですが、今のお話を聞き、われわれが日々の学びを積み重ねていくことが大事なのだと思いました。一方で、理系特有の専門知識・技能だけではなく、幅広い教養も必要だと実感しています。

というのも、たとえ理系の研究開発の場で生まれた製品であっても、社会に実装するには、多様な人々が関わってこそ実現するからです。その現場では、それぞれの役割をこなしつつ、周囲と協力し、全体を見通せる力が問われるのだと思います。そこで上智大学理工学部が重視しているのが、自身の専門性の追求とあわせて、周辺分野を含めて複合的に学ぶこと。それを「複合知」と呼び、「専⾨を超えていく能⼒」と定義しています。

木村(AERA):具体的にはどのような教育を実践していますか。

澁谷(上智):本学部では複雑化する社会問題に対応するために、2008年から自由に分野を横断できるカリキュラムを整え、3学科体制で取り組んできました。その中では「理工共通科目※1」として幅広い理工分野の授業を開講し、必修授業とすることで、3学科全てで自分の専門以外の分野にアクセスしやすくしています。

情報理工学科の私が担当する「デジタル回路」の授業では、化学や物理を専門とする学科の学生も学んでいます。そうした機会を持つことで、例えばさまざまな材料を扱う化学系分野を専門とした学生が卒業後、仕事で半導体を扱うことになったとき、「あの時、授業で聞いた論理回路の実現にも目の前の新素材が使えるかもしれない」と思い出してくれれば、何か新しいものを生み出すきっかけになるかもしれません。

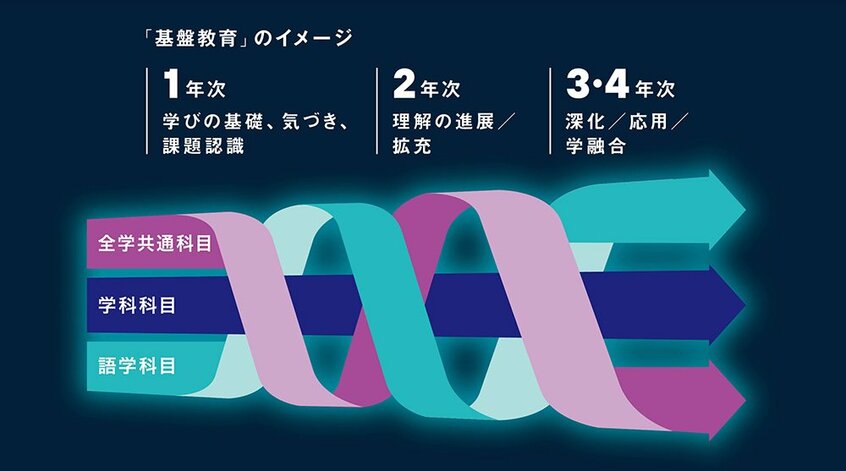

大学全体としては「基盤教育※2」が挙げられます。目的は、「自分の力で学び続ける基盤をつくる」こと。所属する学科での専門科目を中心に、語学、広い意味での教養を加えた三つの柱を掲げ、学生自身が意思を持って学びたい科目やプログラム、経験したいことを選び、自らの学びを作ることが可能です。

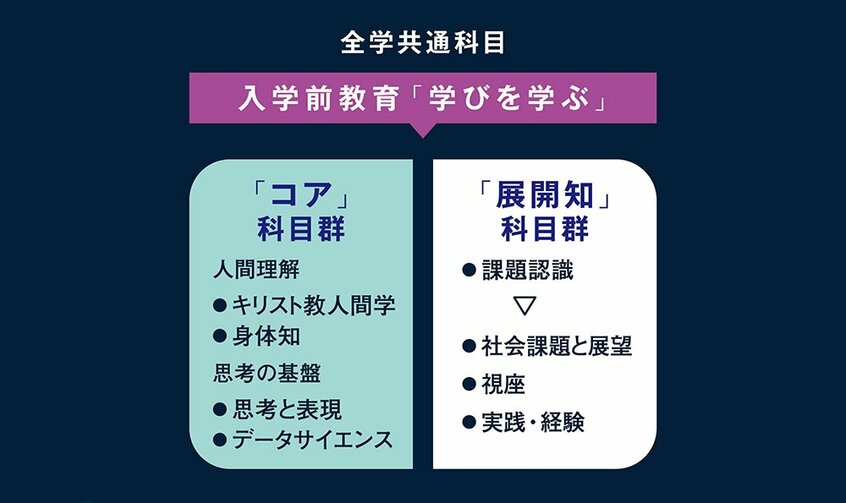

その中の教養科目は「全学共通科目※3」として、全ての学部生を対象に開講しています。1年生の必修科目の「データサイエンス概論」のように、文理の領域を超えたユニークな科目も多い。このような学びが提供できるのも、全学部が一つのキャンパスに集う本学ならではと言えます。

注記

※1 理工共通科目/理工学全領域の基礎となる数学・物理学・化学・生物学・情報学を、理工学部全ての学生が一定の水準以上になるように徹底して指導。同時に、物理・化学・生物・情報の基本的な実験・演習作法も全員が身に付ける。

※2 基盤教育・※3 全学共通科目/さらに詳しくは「上智の理工学部 3.ワンキャンパスが実現する真の文理融合」へ。

木村(AERA):いろいろな学部学科の学生、先生と出会える機会があるということですね。

澁谷(上智):はい、本学では理工学部と文学部の学生が共に学ぶことは特別ではありません。各自の専門を持ち寄って議論する場があります。複数学部が協働して開講した「AIと共に生きる」という授業では、AIについてさまざまな側面から考察する中で、理系の学生からはAIにまつわる法的な問題について疑問が寄せられました。

また、神学部や哲学科などの教員、学生も参加して、AIで死者を再現することは倫理的に許されるのかという議論も交わされました。幼くして亡くなった子供をAIで映像化した姿を見て、お母さんが喜び、泣いている。このように、ある人にはAIが幸せをもたらすこともあれば、それは死者への冒涜かもしれないと考える人もいます。正解がない問題について、科学技術、倫理、政治、法律などの話が入り交じり、刺激的な学問の場になっています。

この「理系」×「●●」の学びの広がりは本学の大きな強みであり、強烈な個性です。

他者を思う心と他者を巻き込む意志

木村(AERA):多様な分野が融合して、みなで課題解決に向けて取り組むことの重要性が問われていますね。企業でもそういう面で求められる能力に変化はありますか。

奥村(TOPPAN):昨今は営利企業であっても、社会の課題に対してどのようなアプローチをするのかが重視されます。経済成長・利益の追求と、持続可能な地球環境への貢献をどう両立させるか。地域、日本、世界、さらに未来にも目を向けてアンテナの感度を高く持ち、多様な知識を備えることが求められます。

会社にいるとどうしても「半径5メートル」の世界で生きてしまいます。自分の専門性を持ちつつも、周辺に視野を広げるために、澁谷先生がおっしゃった「複合知」を、学生時代からぜひ養ってもらいたいです。そうした素養を持つ人材は、社会で即戦力になるのではと思います。

澁谷(上智):本学が教育精神として掲げているのが、“For Others, With Others”(他者のために、他者とともに)。キリスト教のヒューマニズムを礎とした人間教育です。他者とは社会的弱者、困難に苦しむ人々を含めた地球上の全ての人を指します。今では国連のSDGsの「誰一人取り残さない」という理念を誰もが知るところですが、本学では創立以来1世紀以上にわたって、社会課題を自らの問題ととらえる人間性を有する学生を育ててきました。

科学技術は使い方を間違えると人類、地球にとって不幸な結果をもたらしかねません。本学理工学部の学生は、何かに取り組む際、「この研究やプロジェクトは上智らしいのか?」という言葉を自然と交わします。一つひとつの取り組みに対して、上智の精神に則しているかどうか問い続ける姿勢を持っています。

木村(AERA):地球の温暖化問題や、数年前のコロナ禍など、複雑化した問題を解決に導くには他者と手を取り合う必要があります。

澁谷(上智):さまざまな分野にまたがる問題の解決を目指す場には専門も志向も異なる人が集まるので、調整能力、コミュニケーション力も身につくとかなり強いのだと思います。研究力は毎日の訓練で高められますが、リーダーシップをどう育てるかが課題です。

奥村(TOPPAN):企業でもそれは試行錯誤しています。リーダーシップ研修を行う中で思うのはリーダーとして一番大事なのは、「これを成し遂げたい」という強い思いだということ。思いがあると行動に出るので、周囲にいい影響を与え、共感してくれる人が集まってきます。

澁谷(上智):なるほど。理工学部に在学中に起業した学生がいますが、彼も強い思いによって周りを巻き込むことがカギだと、全く同じことを話していました。

奥村(TOPPAN):理系に限りませんが、自分が何をやりたいか、何のためにそれをやるのかを明確にすることが大切だと思うのです。当社では、成し遂げたいことがある人に、よりよい機会を持ってもらうことを目的とした制度を用意しています。

例えば研究職に向けた「フロントランナー制度」は、特に若手に枠にはまらない自由な研究テーマに取り組んでもらうものです。研究をプレゼンするポスターセッションの場には営業職の者も参加して意見を言うので、他部署の視点を取り入れて成長する場となっています。

木村(AERA):今は多様な人材や部署が一体となって新たな価値を生み出すことが求められています。それに柔軟に対応できる制度ですね。

奥村(TOPPAN):そうですね。こうした場は研究者の新しい発想を生みます。最近では独自のバイオ材料を用いた「3D細胞培養技術」が創薬に活用されようとしています。携わる研究者たちも社会課題を解決したいという思いがありました。

澁谷(上智):好きなことに取り組めるフロントランナー制度は、研究者にとってこの上なく魅力的です。

奥村(TOPPAN):正直なところ、多くの研究テーマがある中で実装に結びつくのはごくわずかです。効率は悪いかもしれませんが、革新的なものを生み出す土壌をしっかり担保したいと思っています。

澁谷(上智):どれだけ「ハズレ」をやったかも、研究には大事なことですね。

グローバルな現場を体感できる大学の環境

木村(AERA):出版業界にいる私にとってTOPPANと言えば印刷の企業でしたが、ダイナミックに変化しているのですね。昨今のビジネスの大きな変化といえばグローバル化ではないでしょうか。理系のグローバル人材はどういう場面で活躍していますか。

奥村(TOPPAN):当社は国内を主要とする企業だと思われがちですが、2024年度は海外売上高比率が36%で、今年度は恐らく40%を超えます。海外では、半導体関連、パッケージ、セキュア事業を中心に拡大していますが、新たな取り組みでは、アフリカのルワンダ、タンザニアでIoTを駆使したスマート農業を行う実証実験なども進めています。このように非日本語圏でのビジネスは多様化しています。

また、海外進出だけがグローバル化ではありません。国内の職場で海外の人を受け入れることもその一環です。実は当社で働く非日本語圏出身者の9割が理工系のモノづくりの現場にいて、そこでは英語が共通言語です。特にAI・VRなどの最先端技術事業では、その傾向が顕著です。科学技術の素養があり、かつグローバル意識が高く、語学の壁がない人たちの活躍の場は広がっています。

木村(AERA):上智大学の理工学部ではズバリ、そんな人を育てようとしているのではないでしょうか。

澁谷(上智):本学は海外からの留学生も多くいますし、もちろんグローバル社会に対応するための多様な教育プログラム※4を提供しています。理工学部にはすべての科目を英語で学び、試験、レポート、論文も英語で行うコース※5が二つあり、いずれも持続可能な地球環境の改善に貢献する科学技術の追求に特化しています。

非日本語圏の学生も多いので、このコースで学ぶ学生たちは普段も英語でコミュニケーションしています。もともと理系の世界では、英語で1次情報を手に入れるのは当然で、国際会議の発表や論文執筆も基本は英語で行います。理系こそ英語が重要です。

また、多くの海外留学生は卒業後、自分の国に戻りますので、日本人の学生にとっては世界中に友人ができます。上智で学んだ留学生がいかに世界で活躍できるようになるかにも目を配り、よりよい教育研究の場を提供したいです。

注記

※4 グローバル教育/理工学部には研究者・技術者として第一線で活躍するための語学科目や、理工系の学生のために特別にデザインされた海外短期研修プログラムがある。2024年には世界のIT産業を牽引する人材を輩出するインド工科大学と連携協定を締結し交流を深めている。

※5 英語で学ぶコース/グリーンサイエンスコース(物質生命理工学科)とグリーンエンジニアリングコース(機能創造理工学科)を設置。英語のみでの学位取得が可能。これまでに20以上の国・地域の学生が入学している。

奥村(TOPPAN):異文化の人がいるのが当たり前のクラスがあることは素晴らしいです。この座談会の前にキャンパスを歩きましたが、多様な人種の方がいて、英語などの外国語が飛び交っていました。

グローバル化で最も大事なのはオープンマインドであること、多様性を尊重できること、そして何よりいろいろな背景を持つ人と一緒に働くことを楽しめることです。大学時代にそれが体験できることは大きな強みではないでしょうか。

木村(AERA):理工学部では27年度に英語で学ぶ「デジタルグリーンテクノロジー学科(仮称)※6」も新設予定とのことですね。

注記

※6 デジタルグリーン テクノロジー学科(仮称)/設置構想中。掲載の内容は予定であり、変更となる可能性がある。詳しくは本企画「デジタルグリーンテクノロジー学科」紹介へ。

澁谷(上智):機械学習が発達し、デジタルと従来の科学技術を合体させることで革新的な物事を生み出すことができる時代となりました。スマートシティの建設にしても、新しい材料の開発にしても、すべてにデジタル技術が必要です。そこでデータサイエンス、デジタル技術のベースを学んだうえで、持続可能な社会実現に向けてアプローチする「グリーンテクノロジー」を習得する学科を作ろうと考えました。

地球温暖化、エネルギー、森林破壊などの環境問題は、世界で協力して解決すべき事案ばかりなので、共通言語は英語です。すでにある二つの英語コースで得た経験、知見を基に、全て英語で行う学科となります。

デジタルグリーンテクノロジーの技術をもって、政府や企業、国際機関においてチームを引っ張り、国際的な基準やルール作りにも積極的に関わっていける人を育てたいと考えています。定員の半分は留学生を見込んでいて、日本人学生にとってもよりグローバルな環境になります。

木村(AERA):世界的な課題が山積する中、専門性という本質は大切にしつつ、他者といかに協働していけるか。理系人材に今、求められる資質の変化がわかりました。企業としては、改めてどのような人を求め、大学に何を期待しますか。

奥村(TOPPAN):企業も新しい時代に合わせて変わらないと生き残れません。そういう中では、やはり現状に満足せず、探究心を持ち続けることが大事なのだと思います。

今のもので本当にいいのかという疑問を常に抱き、それに対してアクションしていくことができれば、世の中を変えることにつながるでしょう。上智大学の融合的な学びは、きっとそんな人たちを社会に送り出してくれることと思います。

木村(AERA):社会に出ても学びは終わりではなく、自分をアップデートし続ける必要がありますね。

澁谷(上智):入試選抜の際、受験者との面接で将来何をしたいかを聞くと「社会のために役立ちたい」と、必ず全員が答えます。上智大学の教育精神は、そうした学生の思いを受け止められるものです。そのために科学技術は何ができるのか、入学後、それを追求していくことになります。

その導き役となる私たち教員としては、学生たちが4年間、幅広く自由に学ぶ中で、自分が心から成し遂げたいことを固めていく場としてほしいと思います。

大学も企業も社会のニーズに合わせて変化していることを再確認しました。DXが進む中、理系人材にもグローバルへの対応力、多様性の受け入れ、コミュニケーション力の向上などが求められています。社会では自ら仕事をつくっていける人が強いのだと思います。新しいスキルで社会課題の解決を目指す上智大学理工学部の人材に大いに期待しています。

* * * *

上智大学理工学部では、複雑化する社会課題を解決できる人材の育成を目指し、分野を超えて新たな価値を生み出す「複合知」を身に付ける学びを展開している。

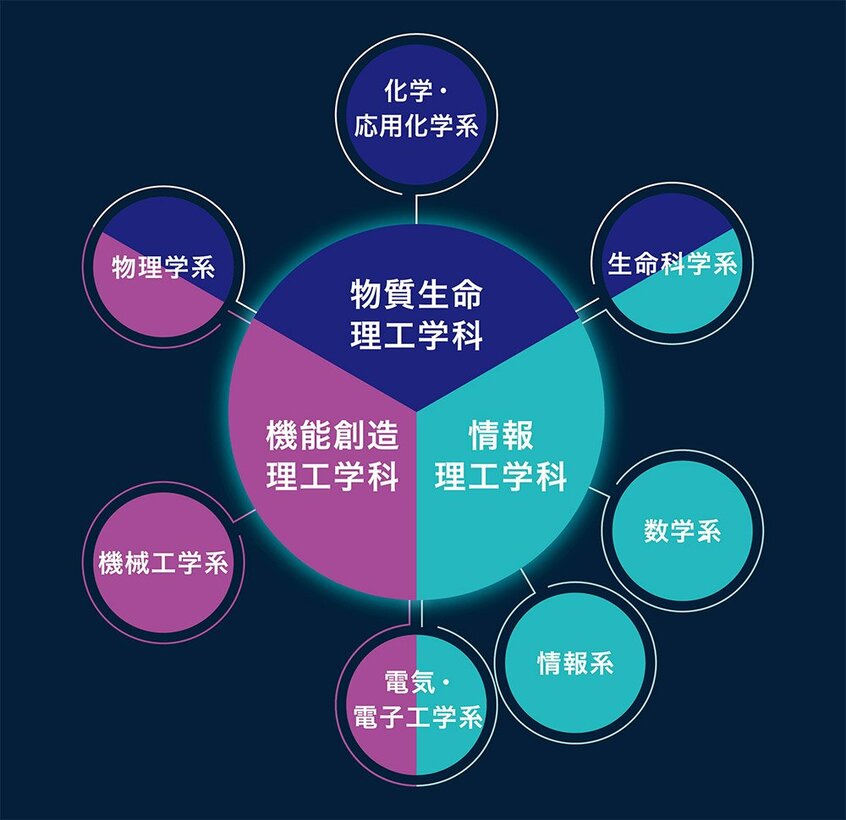

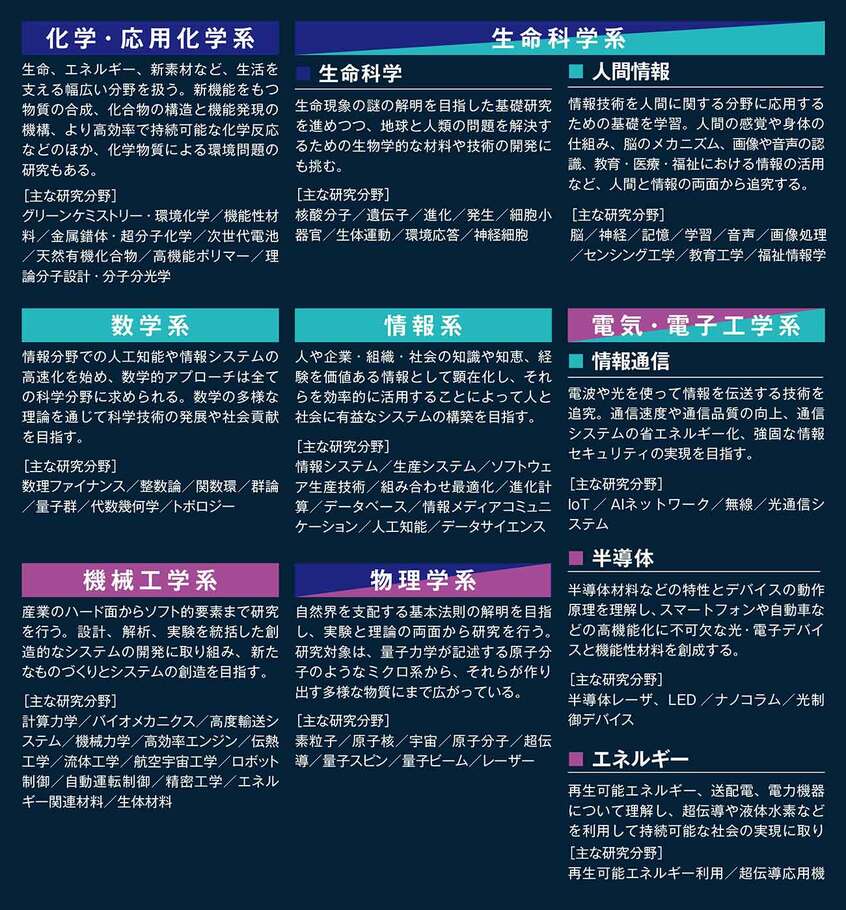

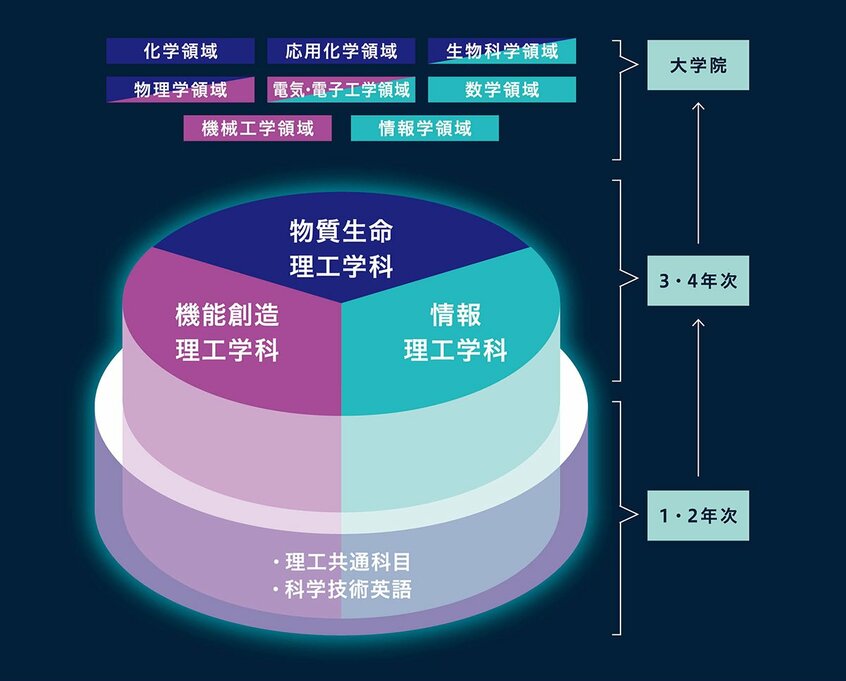

1. 新時代の価値を創出する3学科体制

理工学部の3学科では、相互に関係し合う領域をカバーする横断的な学びを展開。自分の関心ある分野を基盤に、関連分野を連結させて新たな価値を創り出す力を育成する。

2. 段階的に研究を統合していくカリキュラム

多様な分野を学んで複合知を養いつつ、独自の研究テーマを見つけていくための段階的なカリキュラムを用意。また大学院と連携し、卒業後も研究を追求できる環境も整えている。

【1・2年次】 理工学全領域を学び「複合知」の土台を作る

学部共通の「理工共通科目」によって、1年次には理工分野全領域の基礎科目を必修で学習。1年次秋以降から3年次までに約70科目から14〜17科目以上を履修し、興味関心を広げながら、自分の専門分野の適性を見極めていく。

【3・4年次】「キーテーマ」から自分のテーマを見いだす

3年次には「キーテーマ」(下記)から自分の関心が深いものを選択。そこから「専門科目」を絞り込み、自分の追求したいテーマを見いだしていく。4年次には、学生4〜5人に対して教員1人という少人数教育体制での直接指導のもと、学びの集大成として卒業研究に取り組む。

[3年次の「キーテーマ」]

所属学科ごとに設定された下記の分野横断的なテーマのうちの一つを軸に履修する。

●物質生命理工学科…物質とナノテクノロジー/環境と生命の調和/高機能材料の創成

●機能創造理工学科…エネルギーの創出と利用/物質の理解と材料・デバイスの創成/ものづくりとシステムの創造

●情報理工学科…人間情報/情報通信/社会情報/数理情報

【大学院】学部で学んだ専門分野を研究科に直結できる8領域

上智大学大学院理工学研究科では、理工学部での学問系統に対応する8領域を揃えており、学部の専門分野を直結できる。また意欲ある学部生に向けて、大学4年次に研究科の指定科目を履修し、入学前単位として認定する制度も設けている。

3. ワンキャンパスが実現する真の文理融合

理工学部がある上智大学四谷キャンパスは、9学部29学科が揃う文理融合の環境。人文科学や社会科学を専門とする学生や留学生と共に学ぶことで、幅広い見識を培うことができる。

学びを自分でデザインする上智大学の「基盤教育」

生涯にわたり学び続けられる基盤作りを目的とし、三つの科目が高学年まで連携し合うように構築。その一つ「全学共通科目」は、学部学科の壁を越えて全ての学生が共通で学ぶのが特徴。人間理解や課題解決力を育み、自分の専門分野と融合させることで、豊かで自律的な学びを実現できる。

* * * *

生成AIを始めとしたテクノロジーが急速な発展・普及を遂げる中、持続可能なグリーン社会の実現を目指すグリーントランスフォーメーション(GX)の重要性が高まっている。上智大学では世界人口100億人に迫る地球の未来を見据え、理工学部に「デジタルグリーンテクノロジー学科」を新設。先端的なエンジニアリングを学びGXを牽引する人材を育成する。

学位名称:学士(工学)/Bachelor of Engineering

入学定員: 50人(約半数は留学生を予定)

デジタルグリーンテクノロジー学科の特徴

理工学分野をDX技術で発展させた先端的なGX技術を修得

データサイエンスやデジタル技術を中心に、既存の理工学分野の複合的な学びを提供。さらにデータサイエンスの知識を他分野に応用することで、新しい価値を生み出す力を育てる。

授業・試験・レポート・論文執筆など学びの全てを英語で実施

英語で学位取得が可能な理工学部のグリーンサイエンス・グリーンエンジニアリングの2コースで培った「英語で学ぶ世界基準の理工教育」をさらに発展・拡充し、グローバル人材を育成する。

企業や自治体と連携したPBL等によって実践的な課題解決能力を育成

プロジェクト型学習等を通じて、データ駆動型アプローチによる課題解決の手法を学び、実社会で通用する能力を育成。また卒業研究を必修とし、課題を自ら設定し解決する構想力も養う。

全学部が集う文理融合の環境ワンキャンパスで複合知を育む

多様な専門分野の教員が連携して学部横断的にカリキュラムを展開。異なる分野の知識を柔軟に活用する「複合知」を習得し、現代の複雑な社会課題に対応できる学びの環境を整えている。

●デジタルグリーンテクノロジー学科

詳しくはこちら→