ヘンリーさんは一人末席で酎ハイをチビチビ 春風亭一之輔が創作する「チャールズ国王の戴冠式」

春風亭一之輔・落語家

落語家・春風亭一之輔さんが連載中のコラム「ああ、それ私よく知ってます。」。今回のお題は「メーガン妃」。

AERA dot.編集長いわく、「メーガン妃」のことを書くと閲覧数が増えるらしい。なぜ? そんなにみんなメーガンさんに興味あるの? 私に「数字のためにメーガン妃について書け」と言うのか。さもしい。心が荒んでいる。編集長は片っぽの翼が折れてます(ドラマ「ピュア」より)。いや、言われれば書くよ。そもそも「担当者からのむちゃぶりに応える」というコンセプトなのだから。分からなくても書く。今までそうやってきた。ならば書く。書かねば。

でもなー、メーガン妃か。私が知ってるメーガン情報としては……。一、イギリス王室の次男(でももう王室を離れているらしい)のお嫁さん。二、よその国の生まれ、イギリスの人じゃないらしい。三、かなりべっぴんさん。四、おとっつぁんの戴冠式に来なかった……それぐらいか。

よく分かんねぇな……とりあえずメーガン妃は置いとくとして、王様になったチャールズさんはあの戴冠式以来元気かしら。王様ライフは満喫されてるのだろうか。裸になって街を闊歩したり、ロバの耳を気にしてみたり、土曜の午前中にブランチしてみたり、直訳ロックをシャウトしたり、荒川コーチと一本足打法の特訓に汗を流したりしてるかな。とにかくあの戴冠式は大変でした。王様、お疲れ様。

私にも招待状が来たので行ってみたのです、戴冠式。往復ハガキにエアメールがあるとは思わなんだ。このご時世にハガキで出欠をとるイギリス王室の古風なかんじ、好きです。「出席」に◯をして投函したのは良いものの、さて御祝儀などはどうしたものか? 英国大使館に電話してみると「『東京の結婚式』くらいの感覚でいいんじゃないすか?」とのこと。軽いなぁ。3ですか。いや、やっぱり落語界代表としては5ですか。少ないですか? ま、その辺でごまかして、正装の黒紋付き袴を支度して旅立ちます。

当日、アパホテル ロンドン橋前店をシングル一泊朝食付きで予約して、そこで着替えてウェストミンスター寺院に向かいます。子供たちが「サムラーイ! ニンジャー! ハラキーリッ!」と寄ってくるのを「うるせえクソガキ! あっち行け、このチムチムチェリーどもっ!」と愛敬を振りまきながら、戴冠式会場へ。「三代目 チャールズ 英連邦王国 国王襲名披露宴会場」と墨黒々と記された大看板を横目に寺院内へ。ロビーは男性は岡田真澄さん、女性はデヴィ夫人みたいな人たちでいっぱい。気後れしながら「寄席関係者受付」で御祝儀を渡し記帳していると、落語協会会長の柳亭市馬師匠とバッタリ。「お疲れ様です」「余興で『俵星玄蕃』やってくれって頼まれてな」「凄いですねー」「王室から頼まれちゃなぁ、しょうがねえ(笑)」。日本からの落語家は私だけじゃなくてホッとしました。師匠の歌声がこだますると、割れんばかりの拍手と指笛。ウェストミンスター寺院はさながら雪降る本所松坂町の趣。国王のお祝いに華を添えておりました。

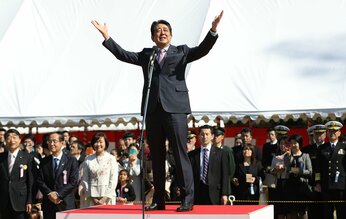

肝心の戴冠式は、ランニングにトレパン姿でバッキンガム宮殿をスタートしたチャールズさんが、沿道の観客に手を振りながらわずか2.3キロの距離にあるウェストミンスター寺院を23時間45分かけて目指します。ダレきった会場内に「まもなくチャールズ到着!」の知らせが入り、なにわ男子と芦田愛菜さんと徳光和夫さんと加山雄三さんと欽ちゃんがステージ上に勢揃い。ここでカンタベリー大主教の音頭で「負けないで」の大合唱。テープを切ると「国王、おめでとう!!!」の歓声とともに黒柳徹子さんから王冠の授与。国王の「コレカラモ、ガンバリマース! ハンシンファンハ、イチバンヤー!」の一声からの「サライ」©️弾厚作で一次会はお開きとなりました。

「二次会参加する方はお声がけくださーい!」とウィリアム皇太子の仕切りで17〜18人が会場に残ります。国費を無駄にするな!の批判もあり、二次会会場はロンドン北コミュニティセンターの和室でごく質素に。長テーブルに缶ビール、ハイボール、ノンアル、2リットル入りの大五郎、ハイサワーが並び、紙コップで乾杯。王室のお母さん方やお姉さん方が割烹着姿で乾き物やおつまみを運んだり、お酌をしたり忙しい。台所では「あら、おっきくなったわねー!〇〇ちゃん!」「どこ就職したの? まぁ、お父さんも安心だわ! 親孝行ねー! うちのはまだフラフラしてんのよー、どっかにいい人いたら教えてちょうだい!」みたいな話で盛り上がっています(英語なのでよく分からないけど)。

スコットランドのオジサン(と皆から呼ばれてる)はだいぶメートルが上がってきた模様。でっぷり太った赤ら顔のチョビヒゲに、頭にほどいたタキシードのネクタイを巻いて大声で「いんや、いんや、今日はまっことにめでてぇ、めでてぇ! オラがいとこのツァールズがやっとこさ王冠をもらえて、こんなぬ、めでてぇことはねぇなぁ、はぁ。ここはひとつ、オラが十八番の『エジンバラ慕情』を口バグパイプでご披露させていただきやすっ!」とよく分からない余興も飛び出します。正面のステージ脇にDAMのカラオケセットもあったので、エルトン・ジョンやらワム!やらスパイス・ガールズやらモーターヘッドやらジャミロクワイやらの大合唱で大盛り上がりなんですが、一人末席でポツンと檸檬堂の酎ハイをチビチビやってたのが次男坊のヘンリーさん。

「おーい! おめもこっち来て歌えー! なー『サタデエ・ナイト』、オジサン入れたからぁ!ヘンリーも一緒に歌うべっ!」。一瞬、「余計なことするなよ、オジサン」という空気が流れます。「ほら、デュエットすべ! な! ホレ!……どうすたんだよぅ? めでてぇ親父さんのテエカンシキだぞ! そったら浮かねえ顔して! ったくまぁ、まだ反抗期かえ? 聞いたぞ、こねぇだ本書いて随分儲かったんだってぇ?(笑) 羨ましいなー、金入ったんならオジサンとこの裏山買ってくんねえかな? 相続税高くつくからどっかやっちまおうと思ってなぁ。オジサンもこの年だから終活ってやつだなぁ」。イヤな緊張感、もうオジサンやめてくれ。

「なんだよー、機嫌ワリイのか? ホラ、歌うべな。『サタデエ・ナイト』! ……ところで、べっぴんのカミさんどうした? まだオジサン会ってねぇからなー、会いたかったなぁー。だよなぁ、ツァールズぅ! 親父さんの代替わりのめでてえ時に嫁さん来ねぇてなー、こら一大事だよぅ!」。もう勘弁してくれ、オジサン。「ホレ!『M・E・G・H・A! G・H・A! Nっ!! M・E・G・H・A! G・H・A! Nっ!!(サタデー・ナイトの節で)』」

周りの親族から羽交締めにされ、無理やりステージから引きずり下ろされるスコットランドのオジサン。「やめろって! なんすんだよぅ! オラぁお祝いに来てこんな目にあわすなんてヒデェぞ! ダイ◯ナさんがいたらこんなことさせねえべ! ったくまぁ! よせって! やめろって!……オラまだ帰らねえよ! もう一軒いこ! もう一軒! オラのコレ(小指)にやらせてるスナックがあるからぁ! みんなで、ほら、あー、誰だ、タクシー呼んだの!? 乗らねえよ! おい、いてててて! 押し込むなよ! あ!! 引き出物、忘れた! 持って帰らねえと母ちゃんに怒られっから! あー、分かった分かった! もう帰っからぁ!」

ウィリアム皇太子が引き出物の入った紙袋をタクシーに放り込む。「行き先は?」「ロンドンのアパ! アパ行って!」とオジサンが叫び、タクシーは走り去っていった。どうやら私と同じ宿のようだ。静まりかえった和室に戻ったウィリアムが「お前もなんか言ったらどうなんだ?」と言うとヘンリーは「へへ」と鼻先で笑い氷結に手を伸ばす。「大変お騒がせしました。もう、お開きです。みなさん。今日は父のためにありがとうございました」。ウィリアムが頭を下げる。チャールズ国王とカミラさんは先に帰ったようだ。ヘンリーは氷結を2本カバンに忍ばせた。国王は酔っ払って王冠を忘れていったのか、親戚の子供たちがかわりばんこに被ってると「コラッ!」とどこかのオバサンに叱られていた。

私もタクシーを呼んでもらいアパホテルに着くと、フロントでさっきのオジサンが揉めている。「だからぁ! ロンドンのアパって、ここだべ!?」「いや、こちらはロンドン橋前店でして……駅前に北口店と南口店、ロンドン塔店、大聖堂前店……ロンドンだけであと8店舗ありまして……」「すらねぇよ! そんなこと! ほら! これやっから姉ちゃん! これツァールズの引き出物!」。なんとか泊めてもらおうとオジサンは紙袋から引き出物を取り出した。戴冠式の引き出物は「寿 三代目」と書かれたデッカい鯛のカタチのカマボコだった。

最近見ない引き出物だ。私も部屋に帰り冷蔵庫に入れた。白昼夢のような戴冠式に出席し、いいネタが出来たから御祝儀なんて安いもんだと思いながら帰国。うちに帰って鯛のカタチの引き出物の封を開けると、中はカマボコではなく白砂糖の塊だった。

紅茶によく合う、美味しい砂糖だった。

作り話とともに、イギリス王室とヘンリー御夫妻のお幸せを祈ります。

こんなんじゃ、数字は伸びまい、編集長。

春風亭一之輔(しゅんぷうてい・いちのすけ)/1978年、千葉県生まれ。落語家。2001年、日本大学芸術学部卒業後、春風亭一朝に入門。この連載をまとめたエッセー集の第1弾『いちのすけのまくら』(朝日文庫、850円)が絶賛発売中。ぜひ!