悠仁さま17歳に 紀子さまの優しい母の眼差しから父子で初の地方公務まで【写真で振り返る】

9月6日17歳になられた秋篠宮家の長男悠仁さま

秋篠宮家の長男悠仁さまが9月6日で17歳になられた。一年前に宮内庁ホームページに掲載された「悠仁親王殿下16歳のお誕生日に当たり」によれば、筑波大付属高校ではバドミントン部で積極的に活動されているそうだ。部活や学業に励みながら、夏には秋篠宮さまと初の地方公務も経験された。そんな悠仁さまの誕生からこれまでを写真で振り返る。

* * *

【おくるみにくるまれた悠仁さま】

2006年9月15日、秋篠宮さまに付き添われ、愛育病院を退院する紀子さまと悠仁さま 代表撮影

2006(平成18)年9月6日 午前8時27分に悠仁さまが誕生。出生時の身長は48.8センチ、体重は2558グラムだった。

皇族の男子の誕生は父である秋篠宮さま以来、40年9カ月ぶり。実に約41年ぶりの男の子の誕生に日本中は大いに沸いた。

9月15日に愛育病院(港区)を母子で退院し、おくるみにくるまれた悠仁さまが初お目見えとなった。紀子さまが選ばれた産院は愛育病院で、皇室において、天皇一族の出産で皇居内産殿、宮内庁病院ではない場所が使用されるのは史上初めてだった。

【1歳の悠仁さまはお姉さまたちと】

2007年秋篠宮邸で眞子さま、佳子さまと遊ぶ悠仁さま 宮内庁提供

07年、悠仁さまは姉の秋篠宮家の長女眞子さま、次女佳子さまの見守る中、ちょこんとお座りをしてかわいい笑顔を見せる。

お誕生日に際して、宮内庁が発表する悠仁さまのご近影には、このときのようにお姉さまたちとの写真が定番。

【皇室の人気記事はこちら】

雅子さまご静養先でも別格のコミュニケーション能力 「テントは?」 天皇陛下へひと言アシスト

https://dot.asahi.com/articles/-/200116

【ピカピカの1年生の悠仁さま】

2013年4月7日、悠仁さま入学式で校歌が刻まれた石碑の前で記念撮影におさまる秋篠宮ご夫妻と悠仁さま 代表撮影

悠仁さまはお茶の水女子大学附属幼稚園を卒園後、13年4月にお茶の水女子大学附属小学校へ入学された。現行の皇室典範の下で皇族が学習院初等科以外の小学校に入学するのは初めてのことだった。

ちょっぴり大き目に見える制服が初々しくかわいらしいピカピカの1年生だ。秋篠宮ご夫妻にも笑顔があふれる。

【悠仁さまの最新記事はこちら】

まもなく17歳の悠仁さま ちぎり絵から精巧な模型づくりへ、成長が伝わる「文化祭」の作品

https://dot.asahi.com/articles/-/198542

【初の海外訪問はブータンへ。和服姿で】

2019年8月、ブータンのワンチュク国王を表敬訪問するため、タシチョゾンに入る秋篠宮ご夫妻と長男の悠仁さま 代表撮影

19年8月16日から8月25日までブータンを秋篠宮ご夫妻とともに私的旅行という形で訪問された。もうすぐ13歳になられる中学1年生の悠仁さまにとって初の海外訪問だった。

秋篠宮ご夫妻とともにブータンのワンチュク国王を表敬訪問された悠仁さまは、羽織袴姿がりりしい。いまでは珍しい和装ショットだ。

【筑波大付属高校入学、抱負を語る】

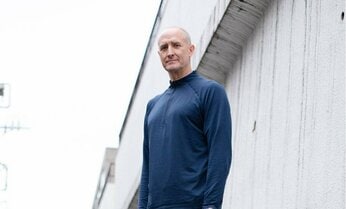

2022年4月9日、筑波大付属高校の入学式を前に、新生活への抱負を語る秋篠宮家の長男悠仁さま 代表撮影

お茶の水女子大学付属中学校を経て、筑波大付属高校に進学。22年4月9日、入学式に臨む前に、記者たちの前で新生活の抱負を語られた。

ちょうど1年前の9月6日に宮内庁ホームページに掲載された「悠仁親王殿下16歳のお誕生日に当たり」によれば、悠仁さまは「高校生活をのびやかに楽しんでおられる」そうだ。

部活はバドミントン部で、先輩やコーチのアドバイスのもと基礎トレに励み、学校以外では、トンボの研究、野菜や稲の栽培をしているそうだ。

【併せて読みたい】

佳子さまの海外公式訪問が「ペルー側にとって喜ばしい」理由 小室眞子さんと経由地で会う可能性は?https://dot.asahi.com/articles/-/199664

【初めての地方公務は父子で】

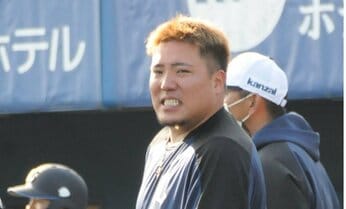

2023年7月、秋篠宮さまと鹿児島県立曽於高校を訪問した悠仁さま 代表撮影

悠仁さまは、この夏7月29日から1泊2日の日程で、鹿児島県を訪問された。秋篠宮さまと一緒に全国高校総合文化祭の総合開会式に出席するのが目的で、初めての地方公務になった。

初めは緊張からか、父である秋篠宮さまの様子をちらりと見ることもあったが、同年代の高校生との交流もあり、父子で地方公務を楽しまれた。

この夏は父の地方公務を間近で見られ、そして17歳になり、心もからだもさらに大きく成長したのではないだろうか。

(AERAdot.編集部 太田裕子)