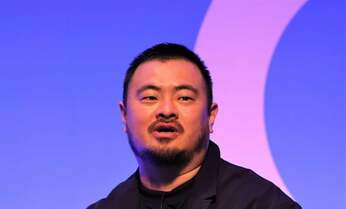

この品は、あの人なら買う 浮かぶ顔と名前 ウエルシアホールディングス・池野隆光会長

坂戸のトップ2号店、ここで安売りの限界を痛感した。いまは様変わりで、調剤や相談コーナーと、客が主役の形に変えて賑わいが続く(撮影/狩野喜彦)

日本を代表する企業や組織のトップで活躍する人たちが歩んできた道のり、ビジネスパーソンとしての「源流」を探ります。AERA 2023年7月10日号では、前号に引き続きウエルシアホールディングス・池野隆光会長が登場し、『安売り合戦』を展開した地域を訪れました。

* * *

ウエルシアは全国に2751店(2月末現在)と、国内ドラッグストア業界で最大級になった。52年前に埼玉県新座市で売り場面積6坪(約20平方メートル)の小さな薬屋を開き、「もっと品物を揃え、大きくやりたい」との思いを溜めて、1979年に同県南西部の毛呂山町でドラッグストア「トップ1号店」を開業した。

宅地開発が急速に進む地で、夢中でやったのが安売り合戦。でも、売り上げを増やしても、利益が残らない。「安売りだけでは、生き残れないな」と悟ったのが、この1号店と東隣の坂戸市に持った2号店の時代だ。

ことし4月、安売り合戦を展開した地域を、連載の企画で一緒に訪ねた。

企業などのトップには、それぞれの歩んだ道がある。振り返れば、その歩みの始まりが、どこかにある。忘れたことはない故郷、一つになって暮らした家族、様々なことを学んだ学校、仕事とは何かを教えてくれた最初の上司、初めて訪れた外国。それらを、ここでは『源流』と呼ぶ。

池野隆光さんがビジネスパーソンとしての『源流』になったという毛呂山町の1号店は、東武越生線の武州長瀬駅から約800メートル。幹線道路に面した物件で、床面積は約20坪と当時では広いほうだった。さらに隣で閉店した家具店も借りて、床面積が一気に100坪となる。

■売り場広げても売る品がない創業初期の日々

ところが、広くしても、置く品がない。周囲に「こんなに広い店、どうするのか」と言われて、先が怖くなったことを、跡地に立って思い出す。土地はその後、町の区画整理事業の対象になったので、売却した。買い上げてもらえなかった角の三角地は、そのまま残っていた。

あのとき、新座市の薬屋は薬剤師の資格を持つ妻に任せ、1号店の品揃えに走った。何でも売るぞと、ファミコンのゲームソフトから始め、家電製品、飲料、菓子と、次々に並べた。それが「ドラッグストア」のビジネスモデルに、つながった。

安く売れば、売り上げが伸びて、儲かる。そう思い込んでいた。でも、安く売るには、安く仕入れなければいけないのに、思ったほど安く手に入らない。小さな商店を守るためにつくられた大型店の売り場面積の規制が緩和され、地域に自店と同規模の店も増えた。どこもが、安売りに賭ける。対抗するため、酒類の販売免許を取った。化粧品を買う女性ばかりでなく、男性も呼び込むためだ。薬と化粧品しか扱わない薬局から「あいつ、おかしい」と言われた。

苦戦が4年ほど続いたころ、県の薬販売業者の協同組合で、理事長に就く。小さい店が仕入れ数を集めて価格交渉権を強め、安く買う共同仕入れの先頭に立つ。月に2回、夜に集まって勉強会もした。講師の話が終わると、居酒屋で課題や夢を語り合う。熱い時代だった。

■新商品の売り方バス旅行で紹介 客の好みを記憶

1号店跡の三角地から遠くへ目をやり、「向こうの分譲地に新築住宅の列ができて、どの列の家からきてくれているのかが気になった」と振り返る。客にそれとなく住所や名前を聞き、住宅地図を買ってきて「この家はきている」「きていない」とチェックすると、ある列からは全くきていない。自分たちの品揃えや売り方では、満足してもらえないのか。だとすれば、店はいずれつぶれる──安売りの消耗戦への疑問が、芽生えた。

『源流Again』で、坂戸市浅羽野の2号店にも行った。開いたのは86年で、200メートルしか離れていないところに競合店があり、さらに新規参入店もあって大激戦区となる。

このころ、旅行会社と組んで「感謝のバス旅行」と銘打ち、客を連れてバスで河口湖や箱根など近隣の観光地へ日帰りでいく。みんなが「楽しかった、ありがとう」と言ってくれた。でも、それだけでは、売り上げにはつながりにくい。

そこで、考えた。社員たちに「次は添乗員としていってね」と指示し、1時間や1時間半の道中で売りたい新商品を説明させた。顔見知りの客に「商品を紹介するから、買ってね」と言って、前の席に座ってもらう。車中で「これはすごい商品、買うならいまです」とみせると、その客が「いいよ」と答え、隣の女性客に「奥さんも買ってくれる?」と続けた。

けっこう、売れた。連日のようにバスを2台ずつ出し、多いときは10台に社員を乗せた。社員たちも、売り方のコツを身につけていく。浅羽野店の前で、そんな思い出話が続く。

薬局開店からの半世紀を振り返ると、こちらの勝手な思いを押しつけるのが最低。飲食店で献立を書いた紙を食卓に置き、店員に説明させるのも同じ独りよがりだ(撮影/狩野喜彦)

この日の午前、新座で薬局を開いたところにもいってみた。広島県御調町(現・尾道市)で生まれ、大阪経済大学を卒業、東京の製薬会社に就職して薬局担当の営業を5年余りやって、2人目の子どもが生まれる前に退職した。夫婦で薬屋を開くためで、71年6月に開店する。

久しぶりだが、記憶がどんどん蘇る。「周辺に500世帯くらいあり、名前と家族構成、好みまで全部、覚えた。それで、新商品をみると、誰なら買うかもしれないと分かった」

■脱・安売り依存 三つの「価値」で一直線に実現

安売り依存からの転進は、一直線だった。埼玉県で競り合っていた競争相手2社が97年に合併し、その経営者と「互いにいまの売り上げでは、社員を十分に食べさせていく給料を払えなくなる。でも、足してやれば、店をたくさんつくれるから、一緒にやろう」と合意した。

2002年に合流し、提携が進んでいた流通大手イオンが使っていた「ウエルシア」のブランドに統一。ウエルは健康、シアは国の意味で、「健康な国にしていきたい」との思いに共感した。

合併前の3社の経営路線は違っていたが、「安売りだけではダメ」では、すぐに一致。三つの「価値あるサービス」でも合意した。24時間営業、調剤の併設、カウンセリングの実施。2013年3月に持ち株会社ウエルシアホールディングスの会長に就き、それを推進する。合併時は3社合わせて80店足らず、売上高は計300億円。買収を重ね、2022年2月期に売上高を1兆円に乗せた。

『源流』再訪の結びに、東京・日本橋の交差点の角に設けた実験店にもいった。思い出の先に「いま」がある。「正直言って、3千近い店を持つ1兆円企業になるとは、思ってもいなかった。本気でやり通せば、やれることは多い、ということですね」と笑った。

いま、四つ目の「価値あるサービス」に「地域への協力」を加えた。調剤に不可欠の薬剤師か登録販売者がいる店は、全国で2千を超える。この戦力が、在宅医療での治療に貢献する通称「在宅調剤」を展開する。

静岡県島田市と埼玉県長瀞町、愛知県岡崎市では、生活用品を買う店がなくなった地域へ移動販売車を送り、商品を売るだけでなく、人々が「今度、これを持ってきてね」という品を次回に届けてもいる。生活や健康に関する御用聞きも含め、情報が移動販売車からウエルシアの薬剤師へつながり、自治体にもつながる仕組みを築いていく。

地域に人々が集まる小さなコミュニティーを、成り立たせていきたい。『源流』からの流れは、かつて想像もしていなかったところへ、向かっている。(ジャーナリスト・街風隆雄)

※AERA 2023年7月10日号