陛下と雅子さまの結婚30年、短め文書に平坦でない道を思う 21年ぶり外国親善訪問が同じ日に閣議決定

宮内庁提供

ご成婚30年を迎えた天皇・皇后両陛下。節目の日に際して、短めの文書が公表された。文書からうかがえる30年の道のりとこれからについて、コラムニストの矢部万紀子さんが考察した。

* * *

6月9日、「天皇皇后両陛下ご結婚満30年に際しての両陛下のご感想」が文書で発表された。この30年で日本を襲った自然災害やコロナ禍を憂え、立ち直りつつある状況に安堵しながらさらなる復興を願う。世界や社会が変化していく中、自分たちの果たすべき役割を考える。上皇ご夫妻への尊敬と、愛子さまへの愛、そして国民への感謝を述べる。天皇、皇后として必要なことが過不足なく語られていた。文字数は1200字余り。生真面目なお二人らしい、抑制的な文章だった。

平成の時代もお二人は4回、結婚の節目にあたって感想を述べているが、文字数は今回が一番少なかった。最初の節目は結婚が決まった皇室会議から1年後(結婚から8カ月)、1994年の記者会見。文字数は質問も含めて5000字を超えていた。結婚10年(2003年)はあらかじめ記者から提出された質問に文書で答える形で、質問も含め5000字超だった。結婚20年(2013年)は質問なしで感想が語られ、1400文字余り。質問が復活した結婚25年(2018年)の文書は、5000字余りであった。

今回の結婚30年は即位後初の節目でもあり、宮内記者会は会見を求めたと想像する。それが、これまでで一番短い文章になった。少し寂しく感じてしまったのはちょうど半年前の2022年12月9日、雅子さま59歳の誕生日にあたって発表された「ご感想」があったからだ。

1993年6月9日に結婚したことに触れ、その日はちょうど29歳と半年にあたる日だったと雅子さま。誕生日の今日は、その日からちょうど29年半、いつの間にか人生のちょうど半分を皇室で過ごしてきた。そう綴っていた。まとめはこうだった。

ご成婚パレードで、満面の笑みで沿道に手をふるお2人

「29歳半までの前半にも、また、皇室に入りましてからの後半にも、本当に様々なことがあり、たくさんの喜びの時とともに、ときには悲しみの時も経ながら歩んできたことを感じます」

「悲しみの時」という言葉に、心が打たれた。病を得て、ますます国民への「感謝」を語るようになった雅子さまが、自分の弱い部分を見せた。皇后として国民に受け入れられているという実感を得たことで、国民への信頼感が増した。その証しではないかと感じたのだ。

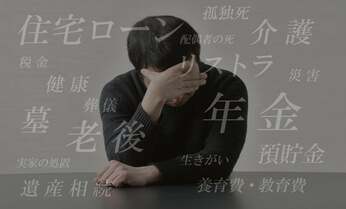

だから、感情が抑えられた結婚30年の「ご感想」に一抹の寂しさを感じてしまったのだが、同時に当然だとも思っている。そもそも誕生日に発表される文書は雅子さまのものだが、結婚30年の文書は陛下とお二人のものなのだ。加えて「皇太子と皇太子妃」だった結婚25年までとは違い、今回は「天皇と皇后」だ。地位の重さが、お二人をより抑制的にしたことは容易に想像がつく。そのことはわかったうえでなお、30年の文書から雅子さまの30年が平坦でなかったことを思った。同じ日に発表された閣議決定が重なり、その感情はいや増した。

天皇、皇后両陛下のインドネシア公式訪問(6月17~23日)が閣議で決まったのだ。そのことを報じるニュースは、国際親善のための外国訪問は令和になって初めてで、雅子さまにとっては2002年以来となると伝えていた。そうか、昨年のエリザベス女王の国葬参列は儀式への出席で、もろもろ合わせて国際親善のための外国訪問は21年間もなかったのか。改めて知った。

21年前の訪問先は、ニュージーランドとオーストラリアだった。出発の6日前にあたる12月5日、お二人は記者会見を開いている。中東訪問以来約8年ぶりのお二人外国親善訪問だということで、それについての感想が問われた。雅子さまは中東訪問の話を少しして、それから8年を語った。直近の2年間は妊娠、出産、子育ての時期だったが、として、それ以前をこう振り返った。

「6年間の間、外国訪問をすることがなかなか難しいという状況は、正直申しまして私自身その状況に適応することになかなか大きな努力が要ったということがございます」

2002年に訪問したニュージーランドで

もう少し説明を、と記者が質問した。雅子さまは、「国民の皆さんの期待というものが、いろいろな形での期待があって、その中には子供という期待もございましたし、他方、仕事の面で外国訪問なども国際親善ということでの期待というものもございまして、そういう中で、今自分は何に重点を置いてというか、何が一番大事なんだろうかということは、随分考えることが必要だったように思います」

率直な雅子さまが、そこにはいた。「子供」か「国際親善」か。どちらも国民から期待されていることを、十分わかっている。では、何が自分にとって大事なのか。「考えることが必要だったように思う」という表現は、どちらも大切なのだという雅子さまの心の叫びのようにも聞こえる。ニュージーランド、オーストラリアから帰国した翌年、雅子さまは帯状疱疹で入院、「適応障害」という病名が発表されたのはその翌年だった。

雅子さまが外務省に入ったのは1987年。男女雇用機会均等法施行の翌年だった。均等法のもと、意気軒昂に入社した女性たちは多かれ少なかれ挫折を経験していた。「お世継ぎ」に苦しむ雅子さまは、彼女たちにとっての映し鏡だった。結婚30年の文書が抑制的だったことで、そんなことも思い出した。だが、悩みの先にある光を示しているのも、30年の文書だった。

それは、これから果たすべき役割についての記述だった。世界や社会の変化に応じて、私たちの務めへの要請も変わってくるだろう。お二人はそのような認識を示したうえで、これからも各地に足を運び、多くの人と出会って話を聞きたいとし、こう述べた。

「時には言葉にならない心の声に耳を傾けながら、困難な状況に置かれた人々を始め、様々な状況にある人たちに心を寄せていきたいと思います。そして、そのような取組のうちに、この国の人々の新たな可能性に心を開き続けていくことができればと考えています」

日本の可能性は、小さな声の先にある。そういうメッセージだと理解した。平坦でない道を歩いてきた雅子さま、常に雅子さまの声に耳を傾けてきた陛下。お二人だからこそ、小さな声を聞くことができる。そして、その先にある新たな可能性を信じられる。そう思うと、こちらまで明るい気持ちになってくる。

皇太子時代の2017年、デンマークのコペンハーゲンを訪問した(代表撮影)

ところで雅子さまにとっては21年ぶりだが、陛下は国際親善のための外国訪問をお一人で続けてきた。代替わり前、つまりコロナ禍が広がる以前だが、2018年にはフランス、2017年にはデンマークとマレーシアを訪問している。そして訪問にあたっては記者会見をし、そこでは宮内記者会だけでなく在日外国報道協会のメンバーも質問をするのが恒例になっている。

インドネシア訪問にあたって、記者会見はどうなるのだろう。陛下お一人での会見となるのか、雅子さまとお二人での会見となるのか。もしお二人の会見が実現するのなら、雅子さまにお願いしたいのが「Take it easy」だ。英語は全く苦手なのだが、英和辞典には「のんびりやる、あまり力まない」とあって、それが私の気持ちだ。

例えばなのだが、「虫」の話題はどうだろう。インドネシアは昆虫の楽園で、蝶など希少種がたくさんいるそうだ。そして雅子さま、大変な昆虫好きなのだ。結婚30年にあたって公表された映像は、陛下と雅子さま、愛子さまが3人で繭の作業をする様子だった。この映像とともに、「皇后さまは蚕がお好きで、素手で触られるということです」と報じるテレビ局もあった。

インドネシア訪問でも記者会見をし、「虫」について語る。そんな雅子さまを期待するのは、実績があるから。1998年、35歳の誕生日にあたっての会見で雅子さまは、クワガタ愛を語っていた。「公務を離れて楽しみにしていること」を聞かれ、雅子さまは御所の窓の外で弱っていたクワガタを見つけた話をした。保護して、メスも一緒に育てたら卵が生まれ、幼虫を育てていると説明し、「クワガタの場合、成虫になるまでは3年ぐらい掛かるということで、割と長い3年掛かりの仕事になるかしらと思っております」と述べていた。

国際親善とともに幕をあける雅子さまの31年目。虫の話から始まったらいいな。かなり本気で思っている。(矢部万紀子)

春の園遊会での一場面。撮影に臨む姿勢にもご夫婦の生真面目さが滲む(代表撮影/JMPA)