渡部の謹慎が終わっても「アンジャッシュ児嶋」のレギュラーが増え続けるワケ

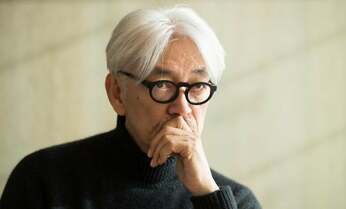

アンジャッシュの児嶋一哉

「スッキリ」の後継番組として、4月からスタートした「DayDay.」(日本テレビ系)。南海キャンディーズの山里亮太、元NHKの武田真一アナ、日本テレビの黒田みゆアナがMCを務める平日朝の情報番組で、5日の放送ではアンジャッシュの児嶋一哉(50)が、水曜レギュラーとして初登場した。

現在、1月から放送されている平日昼のバラエティー番組「ぽかぽか」(フジテレビ系)にも金曜レギュラーで出演中の児嶋。2020年、相方の渡部建が不倫騒動で芸能活動を自粛した際、それをイジられるなどして露出が増加。“渡部謹慎バブル”などと言われたが、昨年2月に渡部が復帰した後も、レギュラー番組が増加しているところを見ると、バブルとは違ったかたちで重宝され始めているようだ。

「児嶋さんのYouTubeチャンネルは登録者数が90万人を超えるほどの人気です。21年には初めて訪れるという新大久保で、妻や女性マネジャーと買い物をする動画を公開。韓国食品スーパーで『何を買えばいいんだろう』と戸惑い、韓国コスメ専門店で妻と女性マネージャーが夢中に買い物をするなか、児嶋さんは何をしていいかわからない状態になるも、嫌な顔ひとつせず最後に会計だけ児嶋さんが払うというものでした。コメント欄には『主役はほぼ見守ってるだけなのに、なんでこんなにほっこり&満足感&いとおしさがあるんだ』など、好意的な声が集まっていました。キレ芸で知られる児嶋さんですが、実はこうした心が和む癒やし要素も持ち合わせていて、そんな一面が午前中やお昼の番組に合っているのかも」(テレビ情報誌の編集者)

夫婦仲も良さそうで、相方と違い不倫をするイメージが全くないところも、朝の番組にピッタリなのだろう。

「人生最高レストラン」(TBS系、20年11月14日放送)では、児嶋がドラマ「半沢直樹」(同系)に出演した際、セリフ練習のために妻が児嶋以外の全役をやっていて、「私の負担が大きくて大変でした」と明かされた。それに対して、MCを務める加藤浩次は「仲いいわ、それは」と感心していた。また、妻の手料理で好きなのはカレーといい、明日の朝も妻のカレーが食べられると思うと興奮して寝られなくなるという。

「自身もよくネタにしていますが、ポンコツエピソードもウケがいい。例えば、極度の方向音痴で、自宅から500m先のドン・キホーテに行くにも毎回カーナビを使わないとダメと明かしています。さらに記憶音痴で、妻に『俺、好きな色なんだったっけ?』と聞いたことがあり、いよいよヤバいと思ったそう。3月放送のバラエティー番組に長澤まさみさんと出演した際は、長澤さんの主演映画に出演したことがあるのに、そのことを忘れていたと告白。そのため、長澤さんが『あのときはどうも』みたいなあいさつをしに来てくれても、児嶋さんは『長澤まさみが笑顔で向かって来てる、ファンなのかな?』と、意味がわからないことになったとか。このエピソードに長澤さんが『でも、そのとき名前覚えてなかったかも。何さんでしたっけ?』と振ると、『児嶋だよ!』と、お約束の突っ込みで笑いを誘ってました。そうした抜けたところも愛嬌(あいきょう)と感じる人は少なくないと思います」(同)

■すれ違いコントも立場が逆転!?

一方で、児嶋には実直かつ努力家な一面もあるようだ。放送作家は言う。

「8年ほど前から漢字の練習をしているようです。児嶋さんいわく、クイズや大喜利で字が汚いとブレてしまい、回答が伝わらないことから始めたそうです。その2年前からは小学生新聞を定期購読し、常識を身につけているとか。また自身のYouTubeチャンネルでは、ド定番の『メーク動画』に果敢に挑むなど、本来芸人さんなら恥ずかしくて避けることを、児嶋さんは真面目に挑み続けている。こういう実直さが制作スタッフにも評判がいい。清潔感のあるオジサンという見た目で、若い女性タレントと絡んでもいやらしさがない。夫婦円満で癒やしがあり、柔らかな雰囲気も感じる。そんなキャラクターが今の時代に合っているからこそ、重宝されるのでしょう」

そんな児嶋の活躍で「今後は新しいアンジャッシュが見られるかもしれない」と語るのは、元「週刊SPA!」芸能デスクの田辺健二氏だ。

「もともと『牛肉、豚肉、鶏肉の違いがわからない』などのポンコツエピソードを数多く持ち、グルメ芸人の代表的存在だった渡部さんとのコントラストがアンジャッシュの魅力でもありました。とがりまくっていた若手芸人時代は共演者や後輩からイジられることを極度に嫌がっている印象でしたが、やがて自分がポンコツだということを受け入れ、コンビとしても厚みが出てきた。しかしその矢先に、渡部さんの不祥事が発生。それでも児嶋さんは相方の復帰を待ち続け、全力でバックアップするなどの姿勢がお茶の間にも伝わったことが、今回のレギュラー増につながっているのでは。上り調子の児嶋さんに対して、渡部さんの本格復帰に関してはまだ苦戦しそうですが、以前とは立場が逆転したとしてもこのコントラストこそ彼らの魅力でもあり強み。次は児嶋さんがコンビを引っ張るかたちでアンジャッシュとしての露出を増やし、新たな“すれ違いコント”もぜひ見てみたいですね」

渡部の騒動を経て、安定した人気を獲得した児嶋。アンジャッシュもお笑いコンビとして新たなかたちに進化するかもしれない。

(丸山ひろし)