検索結果452件中

121

140 件を表示中

ギャル曽根が語る、食べ方がきれいに見える4つの方法「鏡を見て研究したり、夫にアドバイスしてもらったりしました」

撮影/上田泰世(写真映像部) ヘアメイク/星野智子 スタイリング/akane

よく食べ、よく笑い、ハッピーオーラ全開のギャル曽根さん。家庭では小6の長男、小3の長女、そして0歳の次女の3児のママでもあります。テレビでみかけるギャル曽根さんは、とーってもよく食べる人。でもその食べ方はとてもきれいなので、見ている人を不快にさせません。この食べ方はぜひとも見習いたいもの。食べ方の美学や、子どもへの「食育」についてうかがいました。

きれいに食べるための、ギャル曽根流の「美学」とは

「ギャル曽根さんは食べ方がきれい」と言っていただけるのは、本当にうれしいです。食べ物には最大のリスペクトを払いたい、食べ物がきれいに見える食べ方をしたいと常々思っています。

私の母は、しつけには厳しいタイプでした。お箸を正しく持つ、左手はお茶碗に添える、口にものを入れながら話さないなど、よく注意されました。それが今の私の財産になっていると実感しています。

それでもテレビカメラの前で食べる時は、「おいしそう!」「食べてみたい!」と視聴者の方々に思っていただけるように、プラスαの工夫をするようにしています。

■自分の「ひと口の量」を知る

いくら「大食い」でも、口の中が食べ物でパンパンなのは印象がよくありません。自分にとって最適なひと口の量を把握して、そのぶんだけを口に入れるようにしています。分量が多すぎると、口の周りについてしまったり、ボロボロこぼしてしまったりするので注意しています。

■口の中を見せない

口の中の食べ物がテレビ画面に映ると、嫌な気持ちになる人・不快に感じる人が多いと思います。だから口に食べ物を入れるときには、少し顔を斜めにして口の中が見えないように気をつけています。私にとっての「ちょうどいい角度」は、鏡を見ながら研究したり、夫に見てもらってアドバイスをもらったりしました。

■お皿の料理はきれいなままで

テレビに出始めたころ、「牛丼を30分で何杯食べられるか?」という企画がありました。牛丼には生卵がのっていたので、家で食べる時みたいに生卵を割って全体をかき混ぜてから食べ始めたんです。そうしたら視聴者の方から「食べ方が汚い」という声があって……、大反省しました。いくらおいしい食べ方をしたとしても、食べている途中の料理が汚く見えてしまうと、その料理の魅力が視聴者の方々に伝わりにくくなってしまうのだと学びました。以来、食べている途中の料理もきれいに見えるよう、できるだけ崩さずに食べるようにしています。

■残さない

これは私生活でもそうですが、ごはんを1粒も残さずに食べています。出されたものを残してしまうのは、食材にも、料理にも、作ってくださった方に対しても申し訳ない。それに、きれいに食べきることは見ている人にとっても気持ちのいいことじゃないかなと思うので、常に必ず完食することを心がけています。

私が「三角食べ」にこだわる理由

わが子には、やっぱり母から教えてもらったように、食事のしつけをしっかり教えてきました。ずいぶんきれいに食べますが、「左手添えるの、忘れてない?」などは今でもときどき伝えます。

お箸の持ち方、左手の使い方は幼稚園に入る前後くらいにきちんと教えたと思います。わが家では、小豆を使ったお箸の練習が定番。幼稚園に入るころだったかな? 右のお皿にのせた小豆を、左のお皿に、お箸で1つずつ移していく練習をしました。遊び感覚で練習できるから楽しいですよね~。あとは、枝豆の豆をお皿に出して、それをお箸で食べる練習もさせました。食べたいから、子どもたちは頑張るんです(笑)。

小さいころに正しい持ち方を身につけておけば、そのあとも困りません。

私は「三角食べ」にもこだわりがあるんです。ごはん、みそ汁、おかずを順番に食べるっていう食べ方ですね。私が子どものころは学校でも「三角食べしよう」って言われていたんですが、最近はどんな順番でもいいみたいですね。

もちろん、食べる順番は自由ですが、私は大の白米好き。白米をおいしく食べるためには、三角食べがベストだと思っています。

おかずを食べて、その旨味が口に残っているところにごはんを食べて、しっかり味わったら汁物でリセット。そして次のおかずを口に……という、おいしさの無限ループです。

だから、子どもたちにも「三角食べしようね」と声をかけています。

1粒の米に神さまは何人? 曽根家は3人でした!

大好きなごはんですから、わが家では米1粒だって残しません。

私は小さいころ「1粒のお米には、3人の神様がいるんだから、残しちゃダメよ」と言われたので、それは子どもにも伝えています。

野菜がたっぷりで豪華! ギャル曽根さん家のある日の夕食メニュー

え? お米の中の神様は「7人」なんですか? 調べてみたら確かに7人説が多いみたいですね。でも曽根家では3人でした。なんでかなぁ(笑)。

お米って、一粒一粒丹精込めて作られるものですよね。母方のおじいちゃんがお米を作っていたので、よーくわかります。おじいちゃんに感謝しながら、おいしくたくさん食べていた記憶があります。作った人のことを考えることも、大切な食育だったんだと思います。

子どもたちは親の食べ方をちゃんと見ているようで、私が残さずに食べるから、子どもたちも残さない。まずは自分が見本になれるように、って思っています。

言葉でも伝えますね。「ママは食べ物でお仕事をいただいているから、食べ物には本当に感謝しているんだよ」って。子どもたちにもこの気持ちは届いていると思います。

子どもの好き嫌いがあったら? ギャル曽根流の工夫とは

そのせいか、うちの子たちは好き嫌いがありません。野菜もよく食べます。離乳食のころから、いろんな種類の野菜を食べさせてきたので、成長してからも抵抗がないのかもしれません。

唯一、息子は生野菜のサラダがちょっと苦手。離乳食の本などに「生野菜は避けて」と書かれていて、温野菜ばかり食べさせていたからかも? 「いつから生野菜をあげていいのかな」と思いながら、なかなか出せずにいました。

それでも学校の給食で出てくると、残さずに食べているみたいです。友だちと一緒だと食べられるんだって。だったらそれで十分かな、と思っています。

もし野菜が苦手な子がいたら、定番ですが、細かく刻んでスープにしたり、ハンバーグに混ぜたりしてみるのがいいと思います。食べられたら、そのあとめっちゃ褒めてあげましょう。「食べられたじゃん! すごいねえ!」って。

一緒に料理するのもいいですよね。自分で切った野菜には愛着がわくものです。型抜きもおすすめ。にんじんを星形に抜いたら、かわいくて食べたくなるかも!

いろんな工夫をして、それでも「絶対食べない」という場合、あきらめてもいいと思うんです。私の個人的な考えですけど、その野菜でしか摂れない栄養素ってそんなにないと思うし、年齢が上がると食べられるようになることもあるし。無理強いせず、気長に見守りましょう!

本日もおいしく! ギャル曽根のワンポイントアドバイス

★夏はきゅうりをいっぱい食べよう!

夏になると、きゅうりがおいしくなります。びっくりするほど新鮮で、大量で、しかも驚くほど安い。そんなきゅうりに出合ったら、「きゅうりの1本漬け」を作りましょう。

きゅうりはところどころピーラーで皮をむいて、大きなジッパー付きビニール袋に入れて、濃い目に割った白だしを注ぎます。手でモミモミして、冷蔵庫で半日以上置いておくと、めっちゃおいしい1本漬けの完成です。キンキンに冷やしたきゅうりはごはんのお供はもちろん、串に刺せば屋台風のおやつにもなりますよ!

(構成/神 素子)

〇ギャル曽根/1985年京都府生まれ。11歳の長男、8歳の長女、0歳の次女の母。2005年「元祖!大食い王決定戦」でデビューし、おおらかな食べっぷりで人気を博す。タレントとして活躍する一方、「食のプロ」としてレシピ本の出版などをおこなう。調理師免許や野菜ソムリエの資格をもつ。公式YouTubeチャンネル「ごはんは残さず食べましょう」

ギャル曽根に聞く、ママ友づきあい「子ども同士でトラブル」が起きたときの“ギャル曽根流”解決方法とは?

撮影/上田泰世(写真映像部) ヘアメイク/星野智子 スタイリング/akane

よく食べ、よく笑い、ハッピーオーラ全開のギャル曽根さん。家庭では小6の長男、小3の長女、そして0歳の次女の3児のママでもあります。「ママ友になりたい芸能人ランキング」では常に上位に位置するギャル曽根さんですが、実生活でも多くのママ友がいるそうです。いい関係を継続するために心がけていることは?

芸能人で仲よしのママ友は…

私にとってママ友は、子育てをするうえで欠かせない存在。「ママ友」として始まった関係ではあるけれど、本当の意味での「友だち」でありたいなと常に思っています。

私の芸能人のママ友……というか大親友は、ゆうこりん! タレントの小倉優子さんですね。

もともとは「ラジかるッ」という情報番組で、同じ曜日のレギュラーをしていたことで仲よくなりました。あの頃は2人とも若かったなぁ。

同じ時期に結婚して、同い年の長男を出産して、気づけば大親友かつママ友になっていました。しょっちゅういっしょに遊ぶので、息子たちもイトコみたいに仲よしです。

ゆうこりんは、真面目でかわいくて、何にでも一生懸命。私のあこがれのママです。

もう一人の大親友ママ友は、山口もえさん。

初めてお話したのは、長男がまだ小さい頃。ゆうこりん親子とテーマパークに遊びに行ったとき、偶然もえさんにお会いしたんです。向こうから声をかけてくださって、「今度、ごはんいきましょう」って。うれしかったですね~。

とはいえ、もえさんはお忙しい人。ごはんなんて無理だろうなぁと思っていたら、本当に誘ってくださって、ゆうこりんと3人でお食事しました。そのとき、まだ幼い長男を見て「何か必要なものない? もし、うちの子のお古でよければあげるから、何でも言ってね」って。もうね、すっごく優しい方なんです。

以来、ゆうこりんともども、ずーっと仲よくさせていただいています。おうちにお邪魔して、手料理をいただくこともあります。頼れる先輩ママさんです。

仲よしの小倉優子さん、山口もえさんと(提供)

「この人とは友だちになれそうかな?」を探ります

芸能人じゃないママ友も、もちろんたくさんいます。

特に仲よしのママ友たちとは、夏休みや春休みに母子で泊まりがけの旅行に行くこともあります。大阪のUSJ(ユニバーサル・スタジオ・ジャパン)に行ったり、伊豆や箱根のホテルに泊まって温泉を堪能したり……。

グループLINEでもよくおしゃべりしますね。「テストの範囲はどこだっけ?」「持ち物はこれでいいの?」と質問したり、教えたり。わが子の学校生活をサポートするうえで不可欠な存在でもあります。

思えば彼女たちだって、最初はただの「子どもの友だちのママ」。

でも、せっかく同い年の子どもがいて、そのご縁で出会ったのだから、本当の友だちになりたいなぁと私は思うんです。子どもの話だけじゃなくて、仕事の話や家庭のこと、趣味、美容のことを何でも話せる友だちになりたいと思っています。

そうは言っても、最初は探り探りです。

私の仕事はちょっと特殊なので、「ギャル曽根」という存在がハードルになったり、ちょっと避けたいなって思う人もいるだろうし、その気持ちもわかります。

だから、子どもの友だちを初めて家に誘うときには、とても慎重になります。

「息子が休日に遊びたいっていうんですが、今度わが家にいらっしゃいませんか?」と声をかけ、その反応をちゃんと見ることにしています。そこに「壁」があると感じたら、いったん引く。グイグイ行くことはしません。

そう考えると、「ギャル曽根かどうかなんて関係ない! 子ども同士が仲よしなら、親とも仲よくしたい」と思ってくれるママたちと親しくなっているのかな、と思います。

小倉優子さんと(提供)

子ども同士のトラブルもママたちで情報交換

子どもが小学生になると、親の目の届かないところで大小いろんなトラブルがありますよね。やった・やられた、言った・言ってない……。

そういうとき私は、ママ友の間で情報収集をします。

山口もえさんと(提供)

それぞれの子どもの言い分をちゃんと聞いて、ときには、その場にいた子のママにも協力してもらって、客観的な事実を聞いてもらいます。そうすると、「うちの子はこう言ってるよ」「いや、うちの子はこう言っている」っていう情報が集まってきます。そのうえで、もう一回子どもたちに聞いてみる。そうすると、もめごとの原因やその場の状況がだんだん見えてくることがあります。

私は、わが子の言い分を無条件で信じることはしません。もちろん子どものことは信じてはいますが、子どもですから、どうしても自分の都合のいいように話すことだってあります。それで別の子に“濡れぎぬ”を着せてしまったら大変です。

一方的にどちらが悪いと決めるのでもなく、思い込みで叱るのでもない。大人は公平に見ようとしているんだよ、と子どもたちに伝えたいと私は思っています。だから、ママ友に気を使うあまり、事実をうやむやにしてしまうようなこともしません。

ただ、トラブルが起きたときには、どっちが悪いかは関係なく、「ごめんね、なんか嫌な思いさせちゃったみたいだね」ってまずは伝えるようにしています。事実はどうあれ、お互いにつらい気持ちになっちゃったのだから、親としてはその気持ちを伝えることも必要かな、と思っているのです。

長男は来年、中学生。男子の人間関係は、いまよりもっと見えにくくなると思います。そんなときに協力しあえるのは、やっぱりママ友。この素敵な関係は、ずーっと大切にしていきたいですね。

本日もおいしく! ギャル曽根のワンポイントアドバイス

★わが家の大人気おやつ「ミニ・アメリカンドッグ」

子どもの友だちが遊び来たときに、おやつを出したりしますよね。余裕があれば手作りしますが、手間がかかるものはちょっと無理……。

そこで私がよく作るのが、ミニ・アメリカンドッグ! 串に刺したソーセージを、ホットケーキミックスの生地にくぐらせて油で揚げるだけ。めっちゃ簡単なのに、小学生に大人気なんですよ~。できたてだから、なおさらおいしいんですよね。

(構成/神 素子)

〇ギャル曽根/1985年京都府生まれ。11歳の長男、8歳の長女、0歳の次女の母。2005年「元祖!大食い王決定戦」でデビューし、おおらかな食べっぷりで人気を博す。タレントとして活躍する一方、「食のプロ」としてレシピ本の出版などをおこなう。調理師免許や野菜ソムリエの資格をもつ。公式YouTubeチャンネル「ごはんは残さず食べましょう」

ギャル曽根が語る“9歳年上の夫”との円満の秘訣 「絶対にしない」と約束していることとは?

撮影/上田泰世(写真映像部) ヘアメイク/星野智子 スタイリング/akane

よく食べ、よく笑い、ハッピーオーラ全開のギャル曽根さん。家庭では小6の長男くん、小3の長女ちゃん、そして0歳の次女ちゃんの3児のママでもあります。家事・育児・仕事を抱えたハードな日々を乗り切れるのは、9歳年上の夫との“鉄壁”の協力体制があればこそ。夫婦2人3脚で走り続けて13年、円満の秘訣とは?

「子どもが小学生になったら親はラクになる!」は幻だった

親の仕事って、本当にいろいろありますよね。久々に0歳児を育ててみて、つくづく思います。授乳して、食べさせて、おむつを替えて、お風呂に入れて、着替えさせて、泣いたら抱っこ、ぐずったら抱っこ、そして寝かしつけ……の無限ループ。

上の子が赤ちゃんだった時期、「子どもが一人でごはんを食べたり着替えたり、トイレに行ったりできたらラクだろうなぁ。幼稚園に行くようになったら天国じゃない?」って思っていました。

でも現実は、そうじゃなかったんです。

幼稚園に入園すると、確かに自由な時間ができます。でも、園に送り届けて家に戻って、ちょっと家事をしたら「え? もうお迎え?」という感じです。習い事の送迎もマストです。私も夫も仕事があるので、夫婦で話し合って綿密なスケジュール調整をしながら子どもの送り迎えをしていました。

この頃も私は、「小学生になったら送り迎えがなくなるから、ラクだろうなぁ」って、希望に胸を膨らませていたのです。ですが、小学生だってラクではなかったのです。

習い事は長男が6つ、長女は2つ スケジュール調整や送迎であたふた

子どもたちの「やりたいこと」はどんどん増え、お兄ちゃんはプールにピアノ、最近はドラムも習い始めました。そのほかにも、英語とそろばん、週末はボーイスカウト。長女はバレエとピアノ。

ひとりで行ける習い事もあるけれど、やっぱり心配。夫と時間を調整しながら相変わらず送迎をする日々です。

しかも習い事って、教室に行くだけじゃ終わらないんですよね。ピアノの先生に「1日1回はおうちで練習しましょうね」って言われて、思わず心の中で「え~!?」と叫びました。

結婚当初のギャル曽根さんと、夫の名城ラリータさん(2011年撮影、提供)

実は私、子どもの頃ピアノを習っていたのに途中でやめてしまって、後悔しているんです。だから子どもには、できれば続けてほしいと思ってはいますが、放っておいたら家で練習なんてしない。お母さんがつきっきりで練習を見てあげるおうちも多いのかもしれませんが……私にはその時間がなかなか取れません。

しかたがないので、お風呂上がりに練習してもらって、その後ろで娘の髪の毛にドライヤーをかける私。すきま時間、活用してます!

家族のスケジュール管理、失敗しない一番確実な方法は…

そんなこんなで、学校行事や保護者会、習い事の送迎などに忙しいわが家。夫婦共働きですから、夫と私のスケジュールを連携させることは必須です。

毎年4月になると、年間行事予定を見ながら「運動会は〇月〇日」「保護者会はこの日と、この日」とチェックします。

以前はスマホのスケジュールアプリを使って連携していたんですが、私の仕事柄、予定がなかなか確定しないことも多いし、予定をいちいち入力していくのも面倒で続きませんでした……。最近はお互いにLINEで予定を送り合って確認することにしています。

子どもが小学生になったばかりのときは「しまった~! 今日は〇〇のお迎えがあるのに仕事入れちゃった! パパお願いできる?」とあわてることがけっこうあったんですが、最近はずいぶんなくなりました。ようやく慣れてきた感じです。

それでもたまにウッカリがある。それを防ぐ一番確実な方法は、朝ごはんのときに「今日の予定は?」ってみんなに聞くこと。やっぱり、その日の予定はその日に確認するのが大事だなぁって思うのです。

でも、夫に言わせると「なんで覚えてくれないの?」、だそうです。彼はきっちりした性格で、私のスケジュールも子どものスケジュールもちゃんと記憶しているんです。えらいなぁ。

だから夫に「オレの予定はだいたい固定しているんだから、そろそろ覚えてほしい」と言われるんですが、こればっかりは記憶力が……。ごめんね、パパ(笑)。

まだ4人家族だったころの家族ショット(提供)

「ウソは絶対につかない」っていう約束

そんなわが家ですが、夫婦ゲンカしたり、イヤな空気になったりすることはほとんどありません。あったかな? 全然思い出せないです。

夫婦円満の秘訣があるとすれば、「ありがとう」を必ず言うことですね。

夫が送り迎えもしてくれたり、私ができない時に次女をお風呂に入れてくれたりするのは、夫婦の役割分担として通常のことなんですが、必ず「ありがとう、助かったよ!」って言います。彼も私が何かをすると、必ず「ありがとう」を言うので、1日に「ありがとう」が飛び交うんです。

あと、ウソは絶対につかないっていう約束もしています。悪いウソはもちろん、善意のウソもつきません。せっかくもらったプレゼントでも、「ありがとう。でもね、あんまり好きじゃないんだよね」って言ったこともあります。

「え~、そんなこと言うの?」って言われましたが「だって、なんでも正直に言うって約束したじゃん」って言ったら「それもそうだな」って。

とにかく、私たちはよく話す夫婦。子どもの話はもちろん、仕事の悩みの相談もするし、他愛もないおしゃべりもする。子どもが寝たあとに、2人で洗濯物をたたんだり、明日のお弁当の準備をしたりしながら、ずーっと話しています。

夫のことは好きです。大好きです。

人として尊敬している、ということも大好きが続く理由なのかもしれません。

彼の家族との接し方はいつだって愛情にあふれていて、そんな彼を愛おしいなぁって感じることも増えました。

夫と出会ったとき、彼はすでにプロのテレビマンで、私はただの素人のギャルでした。私にはまだマネージャーさんもいなかったので、テレビ出演などについて直接連絡を取り合っているうちに親しくなっていきました。

最初に「つき合おう」って言ったのは彼のほうでしたが、その頃も今も、私のほうがすっごく好きです。好きな気持ちは、絶対に私のほうが強いと思います。

とはいえ、彼も私のことが好きなんです。それはなんとなく伝わってきます(笑)。

おじいちゃん、おばあちゃんになっても、ずっと仲良くいたいなと思っています。

本日もおいしく! ギャル曽根のワンポイントアドバイス

★手軽な揚げ物「春巻きコロッケ」

手作りコロッケっておいしいですよね。でも、やわらかいタネに小麦粉→卵→パン粉をつける工程はちょっと面倒くさいもの。

そこで私は、春巻きの皮にコロッケのタネを入れて巻いちゃうんです。ひき肉を炒めるのが面倒なときには、ゆでたじゃがいもにハムとチーズを混ぜて包みます。あとは揚げるだけ。サクサク&パリパリでおいしいですよ。

クリームコロッケだって、春巻きの皮で包めば手軽に作れます。ぜひ試してみて!

(構成/神 素子)

〇ギャル曽根/1985年京都府生まれ。11歳の長男、8歳の長女、0歳の次女の母。2005年「元祖!大食い王決定戦」でデビューし、おおらかな食べっぷりで人気を博す。タレントとして活躍する一方、「食のプロ」としてレシピ本の出版などをおこなう。調理師免許や野菜ソムリエの資格をもつ。公式YouTubeチャンネル「ごはんは残さず食べましょう」

ギャル曽根が語る子どもの運動会「お弁当は大量に手作り!おにぎり40個、焼きそば、焼き鳥、卵焼きが定番です」

撮影/上田泰世(写真映像部) ヘアメイク/星野智子 スタイリング/akane

よく食べ、よく笑い、ハッピーオーラ全開のギャル曽根さん。家庭では11歳の長男くん(小6)、8歳の長女ちゃん(小3)、そして生後5カ月の次女ちゃんの3児のママでもあります。今回は運動会シーズンを目前に、ギャル曽根さんの子ども時代、そして子どもたちとの運動会の思い出を聞きました。

運動会の弁当は重箱2つ、おにぎりは40個

運動会、大好きです。私、こう見えてめちゃくちゃ足が速かったんです。運動会はヒーローになれる絶好のチャンスだったので、いつも張り切っていました。

それと同じくらい楽しみだったのが、運動会のお弁当。私の小学校の運動会は秋だったので、母の作るお弁当にはいつも決まって栗ごはんと梨が入っていました。毎年それを食べるのが楽しみで、がんばって走っていましたね。

現在のわが家の運動会弁当も、私が全部作ります。わが家のお弁当ですから、もちろん大量。朝3時に起きて、気合いを入れて準備します。

絶対に入れているのが焼き鳥、焼きそば、卵焼き。これは運動会の定番メニューです。そこにプラス唐揚げとか、子どもたちがリクエストしたメニューを追加していきます。

主役は子どもなので、子どもに「何食べたい?」と聞いてそれを入れたいと思っています。でも私の小さいころみたいに、「うちの運動会のお弁当には、必ずこれが入ってる」という定番メニューがあると楽しいですよね。

そうやって作っていると、おかずだけで重箱が2つくらいになります。そこにおにぎりがプラス40個。

「家族4人で?」と驚かれますが、本当なんです(笑)。

「そんなにいっぱい食べて、午後の競技は大丈夫なの?」と言われることもありますが、逆に「え? そうなんですか……?」と聞き返してしまいます。わが家では問題ないのですが、食べすぎると走れなくなる子であれば、もう少し控えめがいいですよね。

ちなみに、おにぎりはだいたいいつも3種類用意しています。まず、1つの炊飯器で炊き込みごはんを炊いて、それをにぎります。もう1つの炊飯器では白いごはんを炊き、わかめおにぎりと、あと1種類は子どものリクエストで鮭おにぎりや、ふりかけおにぎりなどを作ります。

ギャル曽根さん家の、ある日の夕食(本人提供)

「足は速いほうがいい」と思っていたけれど……娘の衝撃の一言

“市民マラソン大会荒らし”だったくらい足が速かった私にとって、運動会は晴れ舞台でした。ところが、長女にとっては少し違ったんです。

去年、運動会の前に娘の学校で100メートルのタイム計測があったのですが、その結果を聞いたら、思ったよりも速くはありませんでした。

そのときに思わず、「ママはすごく足が速かったんだよ~」と、ちょっと自慢気に言ってしまったんです。そうしたら、娘は冷静な声でこう答えました。

「確かに足が速いのはいいことだと思うよ。でもさ、足が速いのって、ママが大人になってから何かに生かせている?」と。

ほ、本当だ……! って、思わず笑っちゃいました。

娘が言うとおり、いまや足の速さは生活にまったく生かせていない。子どもが幼稚園のときに運動会で保護者競技リレーがあって、前を走るママさんを追い抜いたときはちょっとうれしかったけど……でも、そのくらいですね。

とりあえず「足が速いと運動会でヒーローになれる……じゃん?」と、おずおずと言い返してみたんですが、娘は「え? それで?」というような感じでした(笑)。

そうだわ、そういう考え方もあるわ、と娘の言葉にハッとし、あのとき思わず言ってしまったことを反省しました。子どもから教わることや気づかされることも、日々たくさんあるものです。

運動会の動画撮影は、ちょっとこだわりがあります

私が子どもの運動会で一番力を入れているのは、動画を残すことです。みんなそうだと思うのですが、事前にスタート位置や順番などの情報を仕入れて、もれなくきちんと撮影します。

絶対にやっているのは、徒競走のときに一人がスタート地点、一人がゴール地点で撮影すること。スタートの緊張した表情も、ゴールの喜びもバッチリおさえるのがわが家の撮影のこだわりなのです。

ダンスなどを撮影する場合、「どこで踊るの?」など立ち位置を聞いておくことは大切ですね。でないと「うちの子、どこ~?」と探しているうちに終わってしまうので要注意です。

運動会が終わって、疲れ果てて帰ってきた日の夕飯は……ちょっとめんどうですよね。外食に行く人も多いと思いますが、私は家でごはんを食べたい派。

こういう日は、冷凍庫に保存している野菜やお肉などで簡単なメニューを作ります。去年は……確か、刻んだセロリを冷凍していたので、それをトマトジュースで煮てスープを作ったような記憶があります。あとは買い置きのお肉を焼いたりして、なんとか乗り切ったはず。

わが家の冷凍庫には、時間があるときに切り分けておいた野菜やお肉をギッシリ入れているので、こういう時間がないときや疲れているときにはそれを使って手軽に調理でき、かなり助かります。ありがとう、切り分けてくれた数日前の自分(笑)。

夕食後には運動会の動画を再生して、「あのときこうだったよね」「がんばったじゃん~!」とおしゃべりをするのも、わが家の恒例です。動画があるから、運動会が終わったあとも何度でも見返して楽しめるのがうれしいですね。

本日もおいしく! ギャル曽根のワンポイントアドバイス

★「おにぎりの素」不要のわかめおにぎり

わが家の定番おにぎりといえば、わかめおにぎりです。これ、めっちゃ簡単です。

炊きたてのごはんに、乾燥わかめを手で砕いて、塩といっしょに混ぜてからにぎるだけ。わかめは水でもどさなくても、ごはんの水分でほどよい硬さになります。「おにぎりの素」みたいなものがなくても、手軽に作れるのでぜひ試してみてください!

(構成/神 素子)

〇ギャル曽根/1985年京都府生まれ。11歳の長男、8歳の長女、0歳の次女の母。2005年「元祖!大食い王決定戦」でデビューし、おおらかな食べっぷりで人気を博す。タレントとして活躍する一方、「食のプロ」としてレシピ本の出版などをおこなう。調理師免許や野菜ソムリエの資格をもつ。公式YouTubeチャンネル「ごはんは残さず食べましょう」

ギャル曽根が語る子ども時代「『大食い』と初めて気づいたのは高校生。2キロのカレーを15分で完食し『あれ?』と」

撮影/写真映像部・上田泰世 ヘアメイク/星野智子 スタイリング/akane

よく食べ、よく笑い、ハッピーオーラ全開のギャル曽根さん。家庭では11歳の長男くん(小6)、8歳の長女ちゃん(小3)、そして生後5カ月の次女ちゃんの3児のママでもあります。ご自身も3人きょうだいの真ん中っ子だったという曽根さん。今回は「食べることが大好きだった!」という曽根さんが、「ギャル曽根」になる以前の「食」にまつわる思い出を聞きました。

「私って大食いだったんだ!」初めて気づいたのは高校生

実を言えば私、自分が人よりたくさん食べる子だってことにずっと気づいていませんでした。外食はほとんどしたことがなかったし、姉弟も私と同じくらい食べていたので、「みんなこんなものだろう」と何となく思っていたんです。

ところが、高校生のときに気づいてしまいました。

近所のカレー屋さんで「2キロのカレーを30分以内に食べたら無料」という企画があって、男子3人女子3人で「面白いから挑戦しよう」と行ってみたんです。そのカレーがめっちゃくちゃおいしくて、「これ全部、1人で食べていいんだ! やったー!」ってうれしくなりました。

私は15分で完食しましたが、全部食べられたのは私だけ。男の子でさえ、食べきることができなかったんです。「すごいね!」ってみんなに驚かれて、「あれ、私って人よりいっぱい食べられるんだ……」と初めて自覚したのです。

当時は「大食いチャレンジ」みたいなものがはやっていた時期でした。調理の専門学校に通うために姫路市(兵庫県)に出てきたら、いろんなお店で「チャレンジメニュー」があって、「やった! こんなに食べられる!」って大喜びしていました。次々に挑戦していたら、ちまたで「よく食べる子」として有名になってしまいました(笑)。

それである日、就職先の鶏料理屋の店長さんが勝手に申し込んでいた大食い大会が、たまたまテレビの大食い番組で、そこから人生が大きく変わっていったのです。

食べることが大好きになった原点は、母の味です

でも、私が本当にしたいことは、制限時間内で相手よりどれだけ多く食べられるかを競う「フードファイト」とは少し違いました。

もちろん私は人よりかなりたくさん食べるのですが、おいしいからたくさん食べたいし、おいしいものをおいしく食べたいのです。パンの大食い対決なのに、食べた量に含まれないジャムを1キロおかわりして味わって食べ、負けてしまいました。周りがアスリートみたいに早く無駄なく食べていくなかで、私はただおいしいものを食べに来たギャルでした(笑)。

いつごろから食べるのが好きになったの? とよく聞かれますが、生まれた直後から好きだったみたいです。「母乳だけだと全然足りなくて、ミルクを足し続けた」「哺乳瓶の吸い口を切ってダイレクトに飲めるようにしていた」と母から聞きました。

少し成長してからは、1歳年上の姉と競うようにしてごはんを食べていました。

でもそれは「大食い」というより、母のごはんが本当においしかったから。今でも実家に帰ると「これ作って!」とリクエストします。ハンバーグ、餃子、カレー、あとは母の串カツも大好きです。母の味は特別で、どうしても真似ができないんです。サラダも何種類もあって、「今日はお母さんの大根サラダが食べたい」「いやぁ、やっぱりキャベツのサラダ……小松菜のサラダもいいなぁ」と迷ってしまいます。

そうそう、母の定番ハンバーグは、トマト味の煮込みハンバーグ。それがもうおいしくて、おいしくて。今思えば、子ども3人があまりによく食べるので、表面だけ焼いて煮込むだけの煮込みハンバーグがラクだったんでしょうね。

それに母の両親、つまり私の祖父母が畑でお米や野菜を作っていて、しょっちゅう送ってくれていました。その野菜もごはんもまたおいしくて……。わが家では毎食1升ごはんを炊いていたんですが、ペロリとたいらげてしまっていました。

母は小学校の先生だったので、ものすごく忙しかったと思うんです。しかも私が小学生のときに両親が離婚し、父は失踪。母は仕事も料理も子育ても一人で抱えていたわけです。

お金のこともかなり苦労していたとは思うのですが、いつも笑顔で明るくて、大変さなんて少しも見せなかった。本当にすごいなぁって、今はつくづく思います。

13歳のころのギャル曽根さん(左)。お姉さんとともにマラソン大会で入賞!(写真/本人提供)

自分の食いぶちは自分で稼ぐ? “市民マラソン荒らし”の曽根姉妹

中学生になると、私はますます食べるようになりました。陸上部に入ったこともあって、とにかくおなかがすくんです。姉も陸上部だったし、弟も育ちざかり。曽根家のエンゲル係数はすごいものだったと思います。

そんなとき、姉が市民マラソン大会に出場して賞品をもらってきました。「お、これはいいな」と思って、姉妹で近隣の町のマラソン大会に出場するようになりました。

当時はマラソン大会の情報が載っている雑誌があったので、それを買って開催日時や場所、そして上位入賞者がもらえる賞品をチェックしました。もちろんエントリーするのは「おいしそうな賞品」がもらえる大会です。

出場した大会は、ほぼ確実に入賞しました。だいたい姉が1位、私が2位。

賞品もお米、ブランド牛、高級メロン……うれしかったですねぇ(笑)。走っている途中の給水所には、バナナやかき氷が置いてあったりして、それを食べるのも楽しみでした。

高校生になってアルバイトを始めましたが、バイトは必ず「まかない付き」を選びました。チェーン店より個人店の方が、まかない付きが多かったし、いろいろおいしいものを出してくれたので、そういうお店を探していました。いまでも「あのお店の焼きそば、おいしかったな」とまかないごはんを思い出します。

こうやって振り返ると、食べることに恵まれた人生だと思います。これからもずっと、おいしいものを「おいしい!」と思いながら生きていきたいですね。

そして絶対に忘れたくないのは、食べ物への感謝です。料理を作ってくれた人に感謝するのはもちろんのこと、目には見えない生産者さん、販売店さん、流通の方々、そして食べ物そのものの命にも感謝して、残さず食べたいと思っています。それは子どもたちにもしっかりと伝えています。

本日もおいしく! ギャル曽根のワンポイントアドバイス

★ケイジャンスパイスにハマっています

ジャンバラヤに使われるケイジャンスパイスを知っていますか? 私、この味が大好きなんです。チャーハンやピラフに使うとジャンバラヤ風に仕上がるし、鶏肉を炒めるときに振りかけたり、肉そぼろの味つけに使ったりしてもおいしい。「いつも同じ味つけになりがち」と思ったときにおすすめのスパイスです。

(構成/神 素子)

〇ギャル曽根/1985年京都府生まれ。11歳の長男、8歳の長女、0歳の次女の母。2005年「元祖!大食い王決定戦」でデビューし、おおらかな食べっぷりで人気を博す。タレントとして活躍する一方、「食のプロ」としてレシピ本の出版などをおこなう。調理師免許や野菜ソムリエの資格をもつ。公式YouTubeチャンネル「ごはんは残さず食べましょう」

うちの子、3人とも不登校だったんです

青空を見上げるのがつらい。そんな気持ちの方もいらっしゃるかもしれません。でも、抜け出せる日は必ずやってきます

3人の子どもの不登校を経験し、不登校の子どもやその親の支援、講演活動などを続ける村上好(よし)さんの連載「不登校の『出口』戦略」がスタートします。第1回のテーマは「うちの子、3人とも不登校だったんです」。村上さんが自身の体験を語ります。

***

新年度が始まったと思ったら、もうまもなくゴールデンウイーク。学校に通うお子さんがいるご家庭では、新しい学校や新しい学年に少し慣れてきたころでしょうか。

はじめまして。「オカンの駆け込み寺」の村上好(むらかみ・よし)と申します。6年ほど前から、「ことば」「食事」「住環境」の視点で不登校のご家庭を支援しています。いま、「慣れてきたころでしょうか」と書きましたが、なかなかなじめず気が重い、というご家庭もあるのではないでしょうか。

不登校の子どもの数は年々増加の一途を辿り、文部科学省の調査では29万人にものぼるとされています。子どもの数は減り続けているのに、不登校は増えているのです。

文科省の調査における「不登校」の定義は、「年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの」です。30日以上の欠席ではないものの、保健室なら、図書館なら、校長室なら登校できる、といういわゆる「保健室登校」の子どもたちや、「まだら登校」と呼ばれる時々休んでいる子、行き渋りながら、つらいけれどなんとか無理やり通っている子どもたちの数は、カウントされていません。

さらに、この「29万人」は小中学生だけの数なので、高校生は入っていません。保健室登校、まだら登校の子どもたちや高校生ををカウントすると、学校に行けない子どもたちは29万人の倍以上いるのではないかと言われています。

みなさんの周りにも1人や2人は、不登校のお子さんがいらっしゃるのではないでしょうか?不登校はもう、「人ごと」でも「うちには関係のない話」でもない、ということです。そしてその原因も、「家庭環境のせい」「親のしつけのせい」だけでは済まされない状況になっています。

こうした実態をみなさんに知っていただきたいと思い、2022年からは講演活動を始めました。「学校に行きたくないと言われた時にできること」というタイトルで、お話をさせていただいています。

ふだんは、東京都内にある中高一貫校で生徒の不登校支援員として、思春期の子どもたちのリアルな声を聞き、教室復帰をサポートしたり、コミュニケーションの力をつけるプログラム「ことばキャンプ」を提供するNPO法人JAMネットワークのインストラクターとして、企業や学校、児童養護施設で子どもとのコミュニケーションや自己肯定感などについての講座やワークショップをお届けしたりしています。

学校だけがすべてではない。そう頭ではわかっていても、なかなか気持ちがついていかないんですよね photo iStock.com/FS

私自身、新卒で旅行会社に就職し、転職後は国際会議の運営会社で働いていました。不登校について人前で話をするようなことになるとは、夢にも思っていませんでした。でも、あることをきっかけに私の人生が変わりはじめました。

その「あること」とは、私自身の子どもたちの不登校です。私には3人の子どもがいますが、全員に不登校の経験があるのです。

不登校というと、みなさんはどんなイメージを持っていますか?暗くて、重くて、お先真っ暗……。引きこもってしまって、将来は働くこともできないんじゃないか……。そんなイメージの方も多いのではないでしょうか?

実際、一番上の息子が高校2年生で不登校になったときの私がそうでした。

あれは、1学期の終わりごろのことでした。朝、時間になっても息子が起きてこない。「あれ?」と不安に思いつつも起こしに行くと「頭がいたい」というのです。そういう日がだんだんと増えていき、「おなかが痛い」「気持ちが悪い」といろんな不調を訴えます。そして、休んだり、遅刻したり。嫌な予感はだんだん確信に変わっていき、とうとう、まったく学校に行かない状態に……。

「まさかうちの子が?」

「だめだめ、不登校なんてみっともない。絶対に行かせないと!」

「これだけ教育に熱心にやってきたのに、不登校になったなんて恥ずかしい……」

そんな焦りと恐怖と不安が、私を覆い尽くしました。

戦争を経験した父に「学校は行くものだ」と育てられた私には、「学校に行かせない」選択肢はありませんでしたが、最初のうちは、「なんとか行かせたい」と思いつつ、心の中でうそだと分かっていた息子の「不調」を「うん、分かった」と受け入れ、学校に欠席の連絡をしていました。

でも、やがて心配と焦りが心を覆いつくし、抱えきれなくなって、自分の心の叫びを息子にきつい言葉でぶつけるようになりました。「どうせまたうそでしょ」「うそばっかりついてるんじゃないの!」と詰め寄り、時には「もういい!」「知らない!」と言って突っぱねることもありました。考えることがしんどすぎて、自暴自棄になっていたんだと思います。

そんなある日、「事件」が起こります。いえ、私が「事件」を起こしました。

毎日毎日、不安と焦りが蓄積されていった私は、息子の寝ている部屋に踏み込んで、「いいかげんにして!学校に行きなさい!」とつかみかかったのです。息子が全く学校行けなくなり、あと少しでいよいよ出席日数が足りなくなるというタイミングでした。突然の行動に、息子は驚いたような表情を浮かべ、最初は私をかわそうとしました。私はもう興奮状態ですから、必死に「ねえ!行きなさいよ!学校に行きなさい!」と叫びながら、息子に向かっていくばかり。息子は冷静な表情になって、興奮してつかみかかってくる私に「落ち着け!」「大丈夫だから落ち着けよ!」と繰り返しました。

母親を止めようと、必死に冷静さを保とうとする息子の姿を目の当たりにして、私はわれに返りました。何をやっているんだろう、と。息子が不登校になって、取り乱して、世間体を気にして、息子の気持ちというよりも自分が人からどう思われるか、学校の先生にどう思われるか、そればかり気にしていたことに気がついたのです。

一番しんどいのは息子だ……。初めて、冷静に「わが子の不登校」と向き合えた瞬間でした。

そこからは、息子に寄り添うと決め、不登校と向き合うようになりました。不登校について調べたり、不登校のイベントに出かけたり。息子を連れて、サラリーマンとは違ういろいろな大人に会いに行き、いろいろな仕事があるんだよということを知ってもらおうと試みたりもしました。

会ってくれた大人はみんな、「学校行けてないんだね、うん、別にいいんじゃない?」「俺も昔、学校行ってなかったときあったよ」「学校だけが居場所じゃないから大丈夫」と優しく声をかけてくれて、息子も少しずつ元気を取り戻していきました。そして一度は学校に戻れたのですが、結局は続かずに退学。本人の希望で通信制高校に転校し、何とか高校を卒業しました。

その後、専門学校に入学しましたが、1カ月でまた不登校に……。私はもう、以前のような過ちを繰り返したくなかったので、現実を受け入れて、休学することにしました。しかしこれが、本格的な引きこもり生活の始まりだったのです。

わが家が取り組んだ「ホームスクーリング」。学校に行かないからこそできることだってあるんです

引きこもり生活については別の回でお話ししますが、半年ほどたったころに若者支援の団体を紹介していただく機会があり、引きこもり改善プログラムに参加した息子は、半年ほどで別人になって戻ってきました。別人というよりも、本来の人懐っこい息子に戻っていたのです。

小さい頃のチャレンジ精神を取り戻した息子は、英語力ゼロで単身ドイツに出かけ、初の海外旅行で一人旅を満喫し、前向きな人生を手に入れました。現在は、一番向いていないだろうと思っていた会社員として、毎日働いています。

私自身も、子どもが不登校になったことでコミュニケーションの力をつけるプログラムに出合い、子どもへの声掛けを変えることができました。子どもたちは少しずつですが確実に変わっていきました。

そんなことから、2番目の子が不登校になった時も、「うん、学校に行けない時期があっても大丈夫だから」「学校に行っていたらできないことをやろう」と前向きにホームスクーリングを楽しみ、平日の博物館に入り浸り、家で壊れた電化製品を捨てる前に分解するなど、さまざまな探究学習に没頭しました。そのおかげか、8カ月後には学校に復帰、さらに自分の好きなことが見つかり、専門学校と通信制高校で勉強を受け、さらに学びを深めたいと動物の看護大学に進学しました。

3番目の子は、「あのさ、実は私、学校に……」と言った瞬間に、「あ、学校?うん、大丈夫!行かなくても大丈夫!いったん学校のことも、勉強のことも忘れよう!」と次の日から旅に出かけました。子どもが行きたい場所に、子どもが組んだ旅程で旅をし、私はついていくだけ。旅で素晴らしい方々との出会いがあり、2週間ほどの不登校を経て学校に行くようになりました。

私のこんな経験が、ある学校の先生の目に留まり、声をかけていただいて、現在、学校での不登校支援も6年目を迎えています。

同じ頃、口コミで不登校の相談を受けるようになり、私の経験がしんどい思いをしているお母さんの役に立つならということで、2019年に「オカンの駆け込み寺」を開設しました。駆け込んでくるお母さんたちの肩の荷を一緒にかついで、少しでも楽になってほしいと思っています。

もしかすると、いま、学校に行かずにうずくまっているお子さんを前に、すがるような思いで読んでいる方もいるかもしれません。うちの子どもたちがそうだったように、不登校には必ず「出口」があります。そのことだけは、忘れないでください。

これからしばらくの間、隔週火曜日配信で、不登校との向き合い方について連載していきます。次回は5月7日。「学校に行きたくないと言われたら」というテーマでお話しします。

岸田首相はなぜアメリカに隷属したがるのか 背景にある深刻な「ナルシズム」と「白人コンプレックス」 古賀茂明

古賀茂明氏

岸田文雄首相の訪米は、本人が自覚しているのとは違った意味で「歴史的」なものだった。

岸田首相の米国議会での演説を熟読していただけば、どれほど大変なことが起きたのかがわかるはずだ。

私がその演説(https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/statement/2024/0411enzetsu.html参照。以下、「 」は演説からの引用)をみて、一番驚いたのは、岸田首相が、演説の締めくくりで、日本は「米国の最も近い同盟国」だと断定的に言ったことだ。本来なら、最も近い同盟国の一つという表現を使うべきところだが、そうではなかった。米国に最も近い同盟国といえば、あらゆる戦争にほぼ無条件に米国と共に参戦してきた英国である。それを差し置いて、最も近い同盟国というのがどういう意味を持つのか。

日本は、平和憲法の制約下にある「控え目な同盟国」から「強く、コミットした同盟国」へと「自らを変革してきました」という岸田首相の発言と重ねれば、英国のように、あるいはそれ以上の勢いで、日本が米国と共に世界中の戦争に関わっていくという意味になる。

さらに、日本が米国の戦争に参加する対象地域は、朝鮮半島だけでなく、東シナ海や台湾海峡、さらには、南シナ海も含まれる。だが、実は、さらにそれを超える話を岸田首相はしている。日本は今や「自信を深め」て「米国の地域パートナー」から「グローバルなパートナー」へ成長したというのである。

岸田首相は、「今この瞬間も、(中略)自衛隊と米軍の隊員たちは、侵略を抑止し、平和を確かなものとするため、足並みをそろえて努力して」いると言った。自衛隊と米軍はすでに共同で戦っているということだ。

そして、『自由と民主主義』という名の宇宙船で、「共にデッキに立ち、任務に従事し、そして、成すべきことをする、その準備はできています」と語ったが、「成すべきこと」とは、米国の戦争に自衛隊が参加するということに他ならない。

【こちらも話題】

「賃上げ5%」でも所得はほぼ増えないカラクリ 岸田首相の詐欺的レトリックを暴く 古賀茂明

https://dot.asahi.com/articles/-/219788

共同記者会見場へ向かう(右から)岸田文雄首相、米国のバイデン大統領、韓国の尹錫悦大統領=2023年8月18日、米ワシントン郊外のキャンプデービッド、岩下毅撮影

「米国と肩を組んで共に立ち上がった日本」は、決して米国を独りにはしないと約束し、「日本は米国と共にある」と宣言した岸田首相だが、それでもまだ足りないとばかりに、演説の最後に、こんな「誓い」の言葉を述べた。

「日本が米国の最も近い同盟国としての役割をどれほど真剣に受け止めているか。このことを、皆様に知っていただきたい」

「信念というきずなで結ばれ、私は、日本の堅固な同盟と不朽の友好をここに誓います」

「今日、私たち日本は、米国のグローバル・パートナーであり、この先もそうであり続けます」

この前のめりの姿勢には驚くばかりだが、重要なのは、これが岸田氏個人の演説ではなく、日本国民を代表する首相としての宣言であるということだ。

さらに、岸田首相は、記者団に「日米がグローバルなパートナーとして、いかなる未来を次世代に残そうとしているか。メッセージを米国民、世界に向けて伝えることができた」と述べている。

つまり、首相の言葉は、日本国民を代表して米国大統領や連邦議会議員だけでなく、米国民及び世界に対しての誓約となったのだ。

岸田首相の演説は、今後長期間にわたり日本の対米外交政策を縛ることになる。

それがどういうことか、想像してほしい。

世界中のどこかで戦争が起きて、米国大統領から日本の首相に、「米国と共に戦ってほしい」と要請があった時、断ることができるだろうか。

そんなことをしたら、大統領だけでなく、米国議会、さらには米国民から、「裏切り者」とレッテルを貼られ、報復的な仕打ちを受けるリスクがある。米国の要請を断ることは、非常に難しくなったのだ。

安倍晋三政権によって憲法違反だった集団的自衛権が憲法の解釈変更によって合憲とされ、いわゆる「安保法制」によって認められたのが2015年9月。当時は、日本の「存立危機事態」に当たらなければ、発動できないと政府は約束し、米国に言われたら自衛隊がどこにでもでかけて米軍と一緒に他国と戦うというようなことになるはずがないと言われた。

しかし、最近では、台湾有事なら、当然のこととして自衛隊が米軍と共に戦うという前提のシミュレーションが堂々と行われている。いかにして日本が巻き込まれないようにするかという議論はなく、いかに円滑に米軍との共同戦争を実施できるのかという方法論が詳細に議論されている。

在日米軍基地の使用を許すのかという議論もなく、協議を受けて断る権利があることすら忘れられている。米国のCSIS(戦略国際問題研究所)のシミュレーションでは、日本の協力がなければ米軍は中国軍に勝てないが、日本は必ず協力すると書かれていた。

日本の存立危機事態に当たるかどうかによってその結論が変わることなど全く考慮されていない。

さらに、もし日米の信頼関係に深刻な溝が生まれるような事態が起きれば、それこそが存立危機事態であるという議論さえ有力だ。日米安保条約は日本の安全保障の根幹であり、それを支えるのが日米間の信頼関係である。これが崩れれば、日米安保体制の基礎を崩すので、日本の安全保障が揺らぐ。したがって、それは存立危機事態に当たるという理屈だ。

米国の言うことには逆らえないというのと同義である。

岸田首相の今回の演説は、まさにこうした流れを決定づけるものとなった。

【こちらも話題】

「中国が危ない!」と国民を洗脳し武器輸出を目論む政府、利権をむさぼる政治家を許すな 古賀茂明

https://dot.asahi.com/articles/-/219134

それにしても、岸田首相はなぜここまで卑屈になって、米国に取り入ろうとするのか。

私は、その背景には、岸田氏個人のコンプレックスと対をなす安倍の「ナルシズム」と「白人コンプレックス」があるとみている。実は、それは安倍元首相と瓜二つだ。

安倍氏も岸田氏も、米国大統領と共にある時、喜びに満ち溢れた顔を見せた。その象徴が、大統領との自撮りツーショット写真である。スマホに向かって満面の笑みを湛えたその瞬間、彼らは、心の中で「見てくれ!俺はアメリカの大統領と自撮りツーショットを撮れる仲なんだぞ!世界中でそんなことができるのは俺だけだ!」という歓喜の叫びをあげていたのだろう。

安倍氏の時は安倍氏自らがトランプ氏との写真を自撮りしたが、今回はバイデン氏に自撮りをさせたということで、岸田氏は「安倍を超えた」と自慢したいことだろう。一体誰が仕組んだ演出なのかわからないが、岸田氏にとっては、至福の時だったに違いない。

さらに言えば、『子供の頃から自分をバカにしてきた』母親への反骨心からでる東大卒の祖父・岸信介という大きな壁を越えようとするがあまり、学歴コンプレックスが変化した「ナルシズム」に取りつかれた安倍氏(この点は、4月22日から再上映されている映画「妖怪の孫」の原案となった拙著『分断と凋落の日本』45ページ参照)。

一方、開成高校出身ながら2浪しても東大に合格しなかったことを今なお揶揄されることへのコンプレックスへのリベンジ精神から生じた、「俺は本当はすごいんだ」というナルシズムに浸る岸田氏の姿。この二つはぴたりと重なると言えば、多くの人は頷くだろう。

【こちらも話題】

靖国神社の宮司に「海上自衛隊」元海将が就任 政教分離を捨て政府と自衛隊、靖国が一体化する危惧 古賀茂明

https://dot.asahi.com/articles/-/218478

最後に、安倍・岸田両氏の白人コンプレックスについて、私が尊敬する論客、小原泰氏の最近の論考(東洋経済オンライン4月16日「先進国が掲げる『法の支配』のダブルスタンダード 西洋基準たる『万国公法』の呪縛から脱する時だ」)を参考にして考えてみたい。

西洋諸国は、自らを「文明国」、非白人の途上国・地域を「未開国」「野蛮国」などと分類して差別し国際法の適用を制限した。日本が列強と結んだ不平等条約はその典型例である。

皮肉なことに、日本が「文明国」に格上げされたのは、その文化程度が上がったからではなく、日清・日露戦争に勝利したことによる。西洋諸国の基準では、戦争の強い国が「文明国」だったのだ。

こうした事実上の「戦争強国=文明国」という本質を見抜いていたのが、西郷隆盛や岡倉天心である。次の言葉を皆さんはどう受け止めるだろうか。

「文明というのは道義、道徳に基づいて事が広く行われることを称える言葉である。(中略)もし西洋が本当に文明であったら開発途上の国に対しては、いつくしみ愛する心を基として、よくよく説明説得して、文明開化へと導くべきであるのに、そうではなく、開発途上の国に対するほど、むごく残忍なことをして、自分達の利益のみをはかるのは明らかに野蛮である」(西郷隆盛『南洲翁遺訓』1890)

「西洋人は、日本が平和な文芸にふけっていた間は、野蛮国と見なしていたものである。しかるに満州の戦場に大々的殺戮(さつりく)を行ない始めてから文明国と呼んでいる。(中略)もしわれわれが文明国たるためには、血なまぐさい戦争の名誉によらなければならないとするならば、むしろいつまでも野蛮国に甘んじよう。われわれはわが芸術および理想に対して、しかるべき尊敬が払われる時期が来るのを喜んで待とう」(岡倉天心『茶の本』1906)

「戦争強国=文明国」だとすれば、日本のように憲法で戦争を否定し平和主義を掲げる国は、文明国にはなれない。

どうしても西洋基準の文明国の仲間入りをしたい安倍氏や岸田氏は、戦争強国を目指した。岸田氏が、平和憲法に立脚した日本を「控え目な同盟国」と称したのは、まだ日本は「未開国」だったと認めたからだ。そして、「自信を深めて」今の日本は米国と共に戦える「文明国」になったと胸を張った。

その根底には、ぬぐいようのない白人コンプレックスがある。

世界では、米国を中心とする西側「民主主義」諸国と中国などの「権威主義」の国が覇権を争っているというのが、日米欧の主張だ。もちろん、自分たちが正義で、中国などが悪の枢軸だという。しかし、中東では、アメリカこそが悪であり、アフリカ諸国では欧州諸国こそ暴力で略奪を行った帝国主義者である。そして今やアジアでも、米国の価値観外交に与する国は日韓だけだ。米国離れの傾向は日に日に強まっている。世界の流れは変わったのだ。

それにもかかわらず、アジアで唯一、米国一辺倒の立場をとり、しかも、その立場を強めていく日本。

日本の平和憲法は今でもアジア・中東などで高く評価されている。これをかなぐり捨てて、米国と一体化した戦争強国の道を歩むのは、明らかに世界の流れに逆行している。

西郷のように西洋諸国を「野蛮」と喝破し、岡倉のように、戦争によって文明国と呼ばれるよりも、野蛮国のままでいることに甘んじ、「理想(今日に当てはめれば『日本国憲法の平和主義という理想』)に対して、しかるべき尊敬が払われる時期が来るのを喜んで待とう」という立場をとることこそが、大きな歴史の流れに沿った王道である。

自民党の指導者たちのナルシズムと白人コンプレックスによって日本国民が犠牲になることだけは避けなければならない。

【こちらも話題】

中国がEV化政策を加速させるのは「国家安全保障」の一環 後れを取る日本が学ぶべき点とは 古賀茂明

https://dot.asahi.com/articles/-/217861

ギャル曽根が語る“大食い”の子どもたち「家族4人で1食15合のごはんをペロリ!外食はめったにできません」

撮影/写真映像部・上田泰世 ヘアメイク/星野智子 スタイリング/akane

よく食べ、よく笑い、ハッピーオーラ全開のギャル曽根さん。家庭では11歳(小6)、8歳(小3)、0歳の3児のママでもあります。子育てに仕事に大忙しの日々のなかで、もっとも大切にしているものは「家族で囲む食卓」なのだそうです。炊き立てごはんのような、ふんわりあったかい曽根ファミリーのお話をAERA with Kids+の連載「本日もおいしく! 子育て日和」でお届けします。

わが家の食事はできるだけ3食手作り。外食ができない事情があるんです

ご存知のように、私は食べることが大好き! 外でも家でもぱくぱくモリモリ食べています。

家庭での食事は、3食すべて私が作ります。基本的に、全部手作り。お惣菜を買うことも、外食することもあまりありません。なぜかというと……外食したら、わが家の食費が大変なことになってしまうからなんです!

わが家は1食につき米1.5升炊くんです。一升炊きと五合炊きの炊飯器が二つあって、毎食2台使ってごはんを15合炊きます。はい、1食につき15合です。食べるのは4人です。

もちろん私はよく食べますが、長男もめちゃくちゃ食べます。育ち盛りですから、1食につき4~5合はペロリです。長女だって好きなメニューのときには、おかわりを連発。これを外食でやり続けたら、遠くない将来にわが家は破産してしまうかもしれません。だからできるだけ毎食、せっせと料理を作ります。

わが家の料理は基本、和食です。朝食は納豆、卵焼き、焼き魚、みそ汁。夕食はお肉がメインになることが多いですね。唐揚げは家族みんなの大好物。生姜焼きも好きです。

野菜は特にたっぷり食べてほしいので、必ず何種類かの野菜を使うようにしています。「時間がなくて野菜料理が作れない!」というときには、みそ汁に野菜を全部入れちゃいます。

おにぎり50個!ある日のギャル曽根さんのおうちの朝食(提供)

夕方17時半に夕食開始。家族団らんタイムをみんなで楽しむ

夕飯は17時半、遅くとも18時には食べ始めます。

と言うと、「早い!」と驚かれるのですが、逆に「早いんだ!」と自分ではびっくり。だって自分たちが子どものころって、そのくらいに食べていませんでした? 私が小学生のころは、17時が夕飯でした。

イマドキの夕飯は、だいたい19時ごろが多いと聞きます。でも、私にとってそれは遅いんです。おなかがすいちゃうから……っていうのも確かなんですが、わが家では子どもを21時までに寝かせたいのです。夕飯を食べて、お風呂に入って、着替えて寝る。そう考えると19時からの食事だと時間がたりない。

でも、夕飯はわが家の大事な団らんタイム。みんなで自由に「今日あったこと」を話す時間です。これは長男が幼稚園のころからの習慣になっています。

子どもが幼稚園や保育園に行くようになると「私のいない場所で、この子はどんな時間を過ごしてきたんだろう」って、気になりますよね。とはいえ、帰ってきて疲れているところを質問攻めにするもよくないなと思い、夕飯のときに聞くことにしたんです。

ただし「今日どうだった?」なんて漠然と聞いても、子どもの答えは「うーん、おもしろかった」で終わってしまうので、「休み時間は誰と遊んだの?」「給食のメニューは何だった?」「昼休みにはどんな音楽が流れていた?」「〇〇くんとは何をしゃべったの?」……など、細かく聞くようにしています。

もちろん私も話します。子どもも親も今日あったことをいっぱい話して、ごはんをいっぱいおかわりして。それが私の大好きな、わが家の夕飯です。

「おいしいね」を共有できるから、家族って最高だ

そんなわけで、17時半に夕食開始できるように、前日の夜には翌日の夕飯の下準備を始めます。野菜を洗ったり切ったり、お肉に下味をつけたりして冷蔵庫へ。朝は子どもを送り出したあとに、再び夕飯準備開始。ここで「あとは温めるだけ」の状態まで作っておくので、仕事から帰ったあとにすぐ準備できます。

パパが家にいるときには、パパが作ってくれることもあります。

私にとって、家族で食べる食事が最高の時間なんです。どうしてかな?って思うんですが、「これおいしいね」「また作ってよ」って感想を自由に言いあえて、おいしさを共有できるからかもしれないです。「おいしい」っていう言葉を聞くと、「おいしい」っていう気持ちが何倍にも膨らむんですよね。

だからわが家では、夕食の時間にテレビは極力つけないで、見たいものがあれば録画してあとでゆっくり見るようにして、それよりも「家族でおしゃべりすること」を大切にしています。

こんなふうに考えるのは、やはり母の影響です。母は小学校の教師だったので仕事が忙しかったけど、それでも手作りの料理で、私たちきょうだいを育ててくれました。母の料理があったから、いまの私があるんだと思います。

同じように、今日私の作ったごはんが、子どもの未来につながるんだなって思うと、1回1回の食事がとても貴重に感じられます。

中学生や高校生になると、部活が忙しかったり、友だちと出かけたりするようになりますよね。家族で食卓を囲める日は減るのかもしれないなと考えると、なおさら今のこの時間が大切だなと思います。

どんなに大きくなっても、「お母さんのごはんが食べたくなった」って帰ってきてくれたらいいなぁ、なんて思って、今日もキッチンに立ちます。

本日もおいしく! ギャル曽根のワンポイントアドバイス

★必ずどこかに緑色

野菜を食べてほしいっていう気持ちが強いので、「必ずどこかに緑色を!」は意識しています。ピーマンとか、小松菜とか、ほうれん草とか。パッと見たときに緑色があるとおいしそうだし、栄養バランスもよくなりますよね。お弁当には特に意識して詰めています。

(構成/神 素子)

〇ギャル曽根/1985年京都府生まれ。11歳の長男、8歳の長女、0歳の次女の母。2005年「元祖!大食い王決定戦」でデビューし、おおらかな食べっぷりで人気を博す。タレントとして活躍する一方、「食のプロ」としてレシピ本の出版などをおこなう。調理師免許や野菜ソムリエの資格をもつ。公式YouTubeチャンネル「ごはんは残さず食べましょう」

「党内闘争は自民党の危機だけでなく、戦後の平和国家の危機にもなる」姜尚中

姜尚中(カン・サンジュン)/東京大学名誉教授・熊本県立劇場館長兼理事長。専攻は政治学、政治思想史

政治学者の姜尚中さんの「AERA」巻頭エッセイ「eyes」をお届けします。時事問題に、政治学的視点からアプローチします。

* * *

自民党は派閥の政治資金パーティー裏金事件を巡り、安倍派幹部に対し「離党勧告」などの処分を決定しました。その調整をめぐって熾烈な綱引きがあったようです。最大派閥の安倍派の自壊に伴う党内闘争は、党内力学の変動に連動し、自民党の屋台骨を揺るがす党内ガバナンスの崩壊に繋がりかねません。

この党内闘争はどこに向かうのでしょうか。最低線の支持率にもかかわらず、「岸田おろし」が公然化するわけでもなく、幹事長や有力派閥の「親分」もキングメーカーとしての影響力を行使できず、最大政党のヘゲモニーが空洞化しつつあります。にもかかわらず、株価は空前の高値をつけ、上場企業を中心に賃金は上昇し、治安は微動だにせず、インバウンドで賑わっている日本。何とも奇妙な光景と言わざるをえません。

結局、これも自民党に代わりうる政党への信頼が、有権者に浸透していないことに起因しているのでしょう。有権者のどこかにこの先もほどほどに「ダーティーな」政党が主軸の政権がダラダラと続くのではないかという、半ば諦め、半ば「安心感」の入り混じった意識が広がっているのかもしれません。

しかし、政権政党内部の力学の変動が、外交や安全保障など国の命運を決定するような路線とどうリンケージするのか、しっかりと目を凝らしておくべきです。特に自民党が党内闘争で強い政権基盤を持てないとすると、米国などが自国の主張を政権に丸呑みさせることが有利になるわけで、現在の岸田政権には対外的に強いバーゲニングパワーを期待できそうにありません。岸田首相の国賓並みの訪米でどんな「土産物」を貰ってくるのか、よくよく精査すべきです。政権基盤の弱い政権の外交ほど危ういものはありません。

岸田首相の訪米で、戦後日本の平和国家としての看板を名実ともに下ろさなければならないような日米間の防衛・安保協力が深まるのか、注視すべきでしょう。国内の、永田町の、自民党の、派閥の動向が最大の焦点になる間に戦後日本の国の方向が変わっていくとしたら、何という皮肉でしょうか。それは自民党の危機だけでなく、戦後の平和国家の危機になるはずです。

◎姜尚中(カン・サンジュン)/1950年熊本市生まれ。早稲田大学大学院政治学研究科博士課程修了後、東京大学大学院情報学環・学際情報学府教授などを経て、現在東京大学名誉教授・熊本県立劇場館長兼理事長。専攻は政治学、政治思想史。テレビ・新聞・雑誌などで幅広く活躍

※AERA 2024年4月15日号

【こちらもチェック!】

姜尚中さんのコラム「eyes」はこちら!

「日本には政権交代可能な議会制民主主義は根付かないのか」姜尚中

姜尚中(カン・サンジュン)/東京大学名誉教授・熊本県立劇場館長兼理事長。専攻は政治学、政治思想史

政治学者の姜尚中さんの「AERA」巻頭エッセイ「eyes」をお届けします。時事問題に、政治学的視点からアプローチします。

* * *

衆院の政倫審が閉会し、新年度予算案が衆院を通過しました。ただ、政倫審が終わり、予算が通ったからこれで一件落着とは言えない問題があります。

一つは政倫審から見えてきた自民党の空洞化という問題です。政倫審は、政治家の行為規範を問い、勧告をする、強制性や罰則もない「ゆるい」機関です。にもかかわらず、そこに出席する条件闘争で疑惑の政治家たちがゴネ、結局、岸田文雄総裁が現役の総理大臣として出席するという「奇策」で事なきを得ました。揃いも揃って小心翼翼として自らの潔白を繰り返すばかりの政治家たち。一国の総理が、問い詰められて「在任期間中はパーティーをやらない」と言質を取られるに至っては、この国の政治が凡庸さを絵に描いたような政治家によって動かされている現実を知らしめました。かつての自民党には、石橋湛山や野中広務といった、自分の思想、信条に殉ずるような、大胆不敵さを持つ政治家がいました。「責任倫理」は、権力を行使する執権者の主体性があってはじめて意味をなすのであり、その意味で政倫審に出席した政治家たちには「責任倫理」を語るだけの気概すら感じられません。

二つめは、政倫審が中断に追い込まれるというハプニングが起きたことです。本来であれば、第三者機関か国会招致という形で裏金問題を別の委員会で審議をしながら、予算案は予算案でお互いに論戦をして通していくのが筋です。裏金問題の追及と、被災地復旧に必要な手当を含めた予算案の審議と通過を図るツートラックの議会運営が望ましいはずです。しかし、派閥の疑惑をウヤムヤにした与党に取って代わるべき野党が非力であるとすれば、政党政治そのものに国民が愛想をつかすことになるかもしれません。国民が政治そのものに愛想をつかした時、何が起きるかは戦前の歴史が教えている通りです。政党政治の機能不全で、国民の不満はより過激なものにその捌け口を求めていかないとも限らないのです。空前の株価と政治の底知れない劣化。このコントラストの中でも国がまわっているとすれば、政権交代可能な議会制民主主義は結局、日本には根付くことはないのでしょうか。

◎姜尚中(カン・サンジュン)/1950年熊本市生まれ。早稲田大学大学院政治学研究科博士課程修了後、東京大学大学院情報学環・学際情報学府教授などを経て、現在東京大学名誉教授・熊本県立劇場館長兼理事長。専攻は政治学、政治思想史。テレビ・新聞・雑誌などで幅広く活躍

※AERA 2024年3月18日号

【こちらもチェック!】

姜尚中さんのコラム「eyes」はこちら!

〈東大合格発表〉東大・京大合格者が選ぶ「使えるオンライン学習」 ポイントはモチベ維持?

東京大学の安田講堂

東大の合格発表が3月10日に行なわれた。過去に話題となった記事を再配信する。(この記事は、2023年3月6日に配信した内容の再配信です。肩書、情報等は当時)

* * *

「スマホなんか見てないで、勉強しなさい!」。そんなしかり方はもはや過去のものになりつつある。今、高校生の多くが取り入れているのがスマートフォンやタブレットを用いて勉強する「オンライン学習サービス」だ。

この10年ほどで受験勉強への取り組み方は大きく変わってきた。今も塾や予備校に通うのが一般的だが、インターネットやスマホで勉強するという人も増えている。

今年、東大に学校推薦型選抜で合格した都内の高校生はこう話す。

「通学時間にYouTubeの学習動画を2倍速で見たり、単語帳アプリを使ったり、スマホで勉強していました。時間を効率的に使えますし、周囲の友達のほとんどがスマホを活用しています」

本誌「週刊朝日」2月10日号で「東大・京大合格者が参考にするYouTuber」としても紹介したヨビノリ・たくみさんのように、勉強を解説する動画はYouTubeにたくさんあり、受験勉強の一助となっている。

また、本誌が昨年実施した東大・京大の合格者アンケートで、「受験勉強で役に立ったアプリ」について答えてもらったところ、教材を提供するものから、勉強意欲をサポートするものまで、多種多様な回答があった。いくつか紹介しよう。

アンケートで回答が圧倒的に多かったのが「Studyplus」。学習量や時間を記録するアプリだ。2012年にサービスを開始し、利用者数は累計約700万人にのぼる。スタディプラスの昨年の調査では、大学進学を目標にする高校生、既卒生の利用者は約30万人で、受験生の2人に1人が利用している計算だ。

スタディプラス代表取締役の廣瀬高志さんはこう話す。

「学習する人にとって一番の課題は、継続していくのが難しいということ。モチベーションが続かないという声はよく聞かれます。ダイエットで日々体重を記録していったり、節約のために家計簿をつけたりといったことと同じように、記録していくことでモチベーション維持につながります」

Studyplusの使用画面

開発のきっかけは、自身の経験からくる。高校生のときに、東大にトップ合格した先輩の助言を受け、勉強記録ノートをつけていたという。

「当時は手書きで記録をつけ、グラフ化していました。自身の勉強量を可視化することの効果をものすごく実感したので、これをアプリ化できれば勉強の助けになるのではと考えました」

Studyplusは、メモ帳のようなただの記録アプリではない。進学を希望する大学を入力すると、同じ大学を志望する者どうしでつながることができ、その勉強量を見ることができる。

「『この人はこんなに頑張っているんだ』と刺激を受けられますし、相手に『いいね』を送ることもできます。普通に受験勉強していると孤独な戦いになりがちですが、互いに励まし合うことで学習を継続できるんです」

実際に、同社のアンケートでは半数以上が「学習時間が増えた」と回答し、「三日坊主の自分が学習を継続できるようになりました」といった声が寄せられるという。

長引くコロナ禍で自宅学習の必要性が増す中で、大学受験講座の動画を数多く提供するのがリクルートの「スタディサプリ」だ。昨年、サービス開始から10周年を迎えた。予備校や塾で支持を得る講師陣が各科目を解説し、1授業約15分という手軽さも魅力となっている。

開発のきっかけは「塾や予備校に通えない受験生の多さを知ったこと」と、プロデューサーの池田脩太郎さんは話す。

「大学進学を目指して予備校などに通うとなれば、平均100万円から200万円の費用が掛かります。経済的な理由から通えないという人も多く、また、地理的な要因から近くに予備校がなく、学校の授業とネット通販で取り寄せた参考書でしか勉強できないという人もいます。そうした人たちの割合は受験生の3分の1もいるんです。この教育格差を解決できたらと始めました」

スタディサプリの個人向け基本プランは月額1980円(税別)。高校・大学受験講座の講師数は15人で、講座数は1万5千本を誇る。学校向けでは従来の科目に加えて、学習指導要領の改訂で22年度から始まった「探究学習」にも対応する。

mikanの画面

学習継続の鍵は意欲向上の工夫

多くの受験生に支持されるのは、講座数の豊富さに加え、授業の「質の高さ」にもある。同社は利用者が動画視聴の際に何分何秒の時点で離脱したかなど、視聴データを蓄積。その要因を分析して再編集するなど、常に「最高の授業を提供できる」よう対策している。

「いわゆる一方通行型の授業では、講師側はわかりやすく教えられているつもりでも、生徒側はもっとここについて聞きたいのにというように、意思疎通ができないまま終わることがある。すべての動画に要望欄を設けていて、利用者のニーズを拾うようにしています」

英語の学習に特化してサポートするスマホアプリもある。利用者700万人超の英語学習アプリ「mikan」だ。ここ数年で高校生ユーザーが増加している。

mikan代表取締役の高岡和正さんが説明する。

「文具の単語暗記カードと似た作りになっています。画面に英単語が次々に表示され、すでに理解している英単語は右にはじき、理解が進んでいない英単語は左にはじくという使い方です」

単語を学習するたびにさまざまなデータが収集され、蓄積データから理解度が自動判定される。そして、理解度が低い単語ほど、多く表示されるようになる。知らない単語にいかに効率よく触れるかを重視する設計だ。

学習意欲を高める工夫もある。毎月発表する学校別学習量ランキングだ。任意で高校名を登録すると、自分の高校の順位が表示される。学べば学ぶほど順位が上がるといった楽しみもある。

「勉強が得意ではない、好きではない高校生もいます。そうした人を取り残さないように、他にもアプリ内で結果が出なくても『勉強している姿勢がえらいね』とほめるなど、意欲格差をなくすための工夫をしています」

学習の継続や意欲の向上など、サポート充実のオンライン学習サービス。受験生たちが、オンラインをメインに選ぶようになる未来はそう遠くない?(本誌・秦正理)

※週刊朝日 2023年3月10日号

小学校中高学年向けのホラー・ファンタジーといえば? 本のプロおすすめの7選

「今、小学生におすすめのホラー・ファンタジー」を子どもの本に詳しい代官山 蔦屋書店 キッズコンシェルジュの瀬野尾真紀さんに選んでもらいました。春休みの読書にもぜひ!

さいごのゆうれい

斉藤 倫/作 西村ツチカ/画 福音館書店 1870円

夏休み、ハジメは自分を「さいごのゆうれい」と呼ぶ女の子に出会います。ゆうれいの国と現実世界を行き来する物語。悲しみや後悔がなければ人は幸せなの? 挿絵がその問いを重たくしすぎません。

オイモはときどきいなくなる

田中哲弥/作 加藤久仁生/画 福音館書店 1540円

かけがえない存在が「いなくなる」。この喪失の物語は悲しさより温かさを感じます。少女の独白を思わせる文体は、言葉にできないだけで実は考えている子どもの頭の中そのもの。四季の描写は美しく、主人公と一緒に歩いている気持ちになります。

さらわれたオレオマーガリン王子

マーク・トウェイン、フィリップ・ステッド/作 エリン・ステッド/画 ひこ・田中、横川寿美子/訳 福音館書店 2970円

『トム・ソーヤの冒険』の著者が娘たちに語った話のメモで構築した物語。不遇の少年が「自分の持っているものの豊かさに圧倒される」までを描いています。富や権力への批判の精神がちりばめられており、世界を生き抜くための魔法の一言つき。

熊とにんげん

ライナー・チムニク/作・絵 上田真而子/訳 徳間書店 1540円

熊とおじさんが旅する物語。おじさんが吹く角笛の音色は美しくやさしい。ささやかで幸せな暮らしが続いてほしいという願いはむなしく、命には終わりがきます。残された熊はどう生きていくのか。時の移ろいを詩情あふれる言葉と線画で見事に表現。

岸辺のヤービ

梨木香歩/作 小沢さかえ/画 福音館書店 1870円

「わたし」が岸辺で出会った、「ヤービ」と名乗る生き物との交流の話。自然とともに日常を丁寧に生きる様子は真摯さにあふれています。自分の気持ちや感じたことを丁寧に扱う姿に心を打たれます。

かはたれ

朽木 祥/作 山内ふじ江/画 福音館書店 1650円

ひとりぼっちの河童の八寸は、猫に姿を変えて人間の世界へ。そこで麻という女の子と出会います。麻の閉じかけた心はゆっくり変化し、本当の心を見つめられるほどに。爽やかな読み心地です。

ゴースト・ボーイズ

ジュエル・パーカー・ローズ/著 武富博子/訳 評論社 1650円

少年の死から始まる物語。なぜ自分は死んだのか?少年は死後の世界にも現れます。差別や偏見による恐怖がもたらす悲劇は終わっていません。「世界をよくする行動を」というメッセージが刺さります。

〇選んでくれた人

代官山 蔦屋書店

キッズコンシェルジュ 瀬野尾真紀さん

「子どもの感性を育む」をコンセプトにライフスタイルを提案。キッズフロアでは、テーマや作家ごとにスタッフのおすすめの本を紹介するフリーペーパー「絵本通信」を配布する。

(取材・文/AERA with Kids編集部)

※AERA with Kids2022年春号から抜粋。

※価格は税込み、掲載当時のものです。

小1・小2から読みたいホラー・ファンタジーといえば? 本のプロおすすめの4選

子どもがどんな本に興味をもつのか、それは子どもが本と出合わないと分かりません。「今、小学生にすすめたいホラー・ファンタジー」を代官山 蔦屋書店のキッズコンシェルジュ 瀬野尾真紀さんに選んでいただきました。今回は、小1・小2から読める本をピックアップしてお届けします。

怪物園

junaida/作 福音館書店 1980円

退屈した子どもたちは段ボールバスで空想の旅に出ます。街の中を行進するのは姿も色もさまざまな怪物たち。もっと違う怪物を想像してごらんという作者からの挑戦状かも。子どもの想像力への信頼が感じられます。

『怪物園』(福音館書店)

クマと少年

あべ弘士/作・絵 ブロンズ新社 1650円

厳しい自然とともに暮らす地域では、動物の命のやり取りが伝承の儀式になっていることがあります。アイヌの「イオマンテ」もそう。兄弟のように育てられたクマを神に返すことができなかった少年の心情、再会して交わされる言葉。ただただ受け止めてください。

おめん

夢枕 獏/作 辻川奈美/絵 東 雅夫/編 岩崎書店 1650円

嫌なヤツの不幸を願ってしまう、負の感情のループに陥った結末とは……。「怪談えほん」シリーズの一作。はかなげな絵に濁音の不気味さが重なり、自分がかけた呪いに取りつかれる恐怖が増します。

ロサリンドの庭

エルサ・ベスコフ/文 菱木晃子/訳 植垣歩子/絵 あすなろ書房 1320円

病気で寝ているエリックの部屋の壁紙からロサリンドという女の子が現れます。あこがれの世界に迷い込むように2人は楽しく過ごすも、お互いの手を離すときが。それは悲しい別れではなく自立への第一歩。

『ロサリンドの庭』(あすなろ書房)

〇選んでくれた人

代官山 蔦屋書店キッズコンシェルジュ 瀬野尾真紀さん

「子どもの感性を育む」をコンセプトにライフスタイルを提案。キッズフロアでは、テーマや作家ごとにスタッフのおすすめの本を紹介するフリーペーパー「絵本通信」を配布する。

(取材・文/AERA with Kids編集部)

※AERA with Kids2022年春号より抜粋。

※価格は税込み、掲載当時のものです。

「韓国とキューバが国交回復 南北の関係悪化を防ぐ役割担うか」姜尚中

姜尚中(カン・サンジュン)/東京大学名誉教授・熊本県立劇場館長兼理事長。専攻は政治学、政治思想史

政治学者の姜尚中さんの「AERA」巻頭エッセイ「eyes」をお届けします。時事問題に、政治学的視点からアプローチします。

* * *

韓国とキューバの国交回復が実現しました。キューバはグローバルサウスのなかでも小国ですが、中南米の国々の左翼的な政権にとって、カストロ以降、チェ・ゲバラのこともあるようにキューバという国は象徴的な意味をもつ国です。ただ、世代交代も進み、現実のキューバ経済は深刻な不況に喘いでいます。もし、トランプ前米大統領の再選となれば、経済もより窮地に追い込まれそうで、キューバには韓国との結びつきはプラスに働くという思惑があると思います。

もともとキューバと北朝鮮は、人間関係で言えば「刎頸(ふんけい)の友」のような国なので、恐らくキューバは北朝鮮とは国交を断絶せずに韓国と国交を回復するツートラックでいく可能性が高いと思います。韓国側からすれば、国連加盟国のうち、中南米で国交がなかったのは唯一、キューバですから北朝鮮との「外交戦」で北朝鮮の鼻を明かしたことになります。

韓国とキューバの国交回復で、南北関係が危機に陥った時、南北と良好な関係をもつキューバが両国に働きかける可能性はあるはずです。また、南北の極秘の折衝の場所として、ハバナは最も好都合なところかもしれません。さらにキューバにしてみれば、米国の友好国である韓国との関係は、ワシントンとのパイプになりうるわけで、その点でも韓国との国交回復はメリットがあるはずです。

広島、長崎への原爆投下の悲劇もあり、反米の強いキューバは日本に対して格別の感情があります。今後、キューバをめぐって日韓の協力の範囲が広がる可能性もあり、キューバの経済的な苦境の改善に日韓が協力して取り組むことは、中南米地域の安定にも資するはずです。

一時的には北朝鮮とキューバとの関係は冷え込むかもしれません。しかし、韓国が「刎頸の友」のような信頼関係で結ばれてきた両国の関係を利用して、キューバを介して北朝鮮にアプローチするチャンネルが増えたことは評価すべきです。牽強付会かもしれませんが、「陸のキューバ」が北朝鮮であるとすると、「海の北朝鮮」がキューバです。両国とも小国ですが侮れない国であり、その動向は意外な変化を生み出すかもしれません。

◎姜尚中(カン・サンジュン)/1950年熊本市生まれ。早稲田大学大学院政治学研究科博士課程修了後、東京大学大学院情報学環・学際情報学府教授などを経て、現在東京大学名誉教授・熊本県立劇場館長兼理事長。専攻は政治学、政治思想史。テレビ・新聞・雑誌などで幅広く活躍

※AERA 2024年3月4日号

【こちらもチェック!】

姜尚中さんのコラム「eyes」はこちら!

タイの人気俳優ガルフさん「猫は僕のすべてです」 愛猫アザール&カンテへのメッセージ

ガルフさんと愛猫のアザール

タイの国民的俳優として、人気は海を越え日本でも上昇中のガルフ(Gulf)さん。今をときめく26歳の〝最愛の人〟は、2匹の猫なのでありました。好評発売中の「NyAERA2024」から、2月22日の猫の日を記念し、一部を抜粋してお届けします。

* * *

「猫は僕のすべてです!」

最高に優しい笑みを浮かべてそう話した。グリーンの唐草模様のバンダナが似合うブリティッシュショートヘアのKante(1歳半、オス)くんと、赤いバンダナが愛らしいスコティッシュフォールドのHazard(3歳、オス)くんは、大好きなサッカー選手から名前をもらった。

「母が猫好きで、子どものころから猫に囲まれて育ちました」

中学生のときに街でスカウトされデビュー、俳優として成功した。一人暮らしを「ちょっと寂しいな」と感じていた3年前、運命の出会いをした。

猫好きで有名な仲良しの先輩俳優・クリス(GMMTV所属のピーラワット・シェーンポーティラットさん)に「猫を飼いたいんだよね」と話したら、個人でブリーダーをしている知り合いを紹介してくれたんです。行ったら7匹の子猫がいて、なかでも一番やんちゃで、「ほかの子と遊ばないで? 僕と遊んで?」と、僕にちょっかいをだしてきたのがアザールでした。

ガルフさんとカンテ

アザールを迎え入れてしばらくして、「(アザールが)一人だと寂しいかな?」と思っていたとき、再び出会いがあった。

行きつけのジムの知り合いに「子猫が生まれたよ」と誘われて見に行ったんです。そしたら、他の猫から離れてポツンと椅子の上で座っている子がいた。僕が指でちょんちょんとしたら、うれしそうにかまってくれて。迷わず連れて帰りました(笑)。それがカンテです。

当初は相性も心配したが、2にゃんは順調に仲良くなった。

「NyAERA2024」から抜粋

※「NyAERA2024」44ページのキャプション、正しくはアザールはスコティッシュフォールドでした。お詫びして訂正します

(※ガルフさんのインタビュー全文は「NyAERA2024」でお読みいただけます)

【下山進=2050年のメディア第19回】「セクシー田中さん」原作者の著作権は何よりも強い

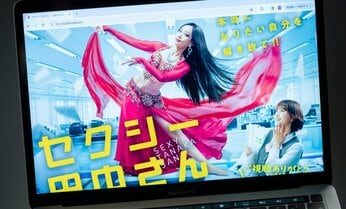

日本テレビ「セクシー田中さん」のホームページ。「日本テレビは映像化の提案に際し、原作代理人である小学館を通じて原作者である芦原さんのご意見をいただきながら脚本制作作業の話し合いを重ね、最終的に許諾をいただけた脚本を決定原稿とし、放送しております」の声明が弔意の後に掲載されている(撮影/写真映像部・佐藤創紀)

「セクシー田中さん」の漫画家芦原妃名子さんが亡くなった件で、さまざまな議論がおこっています。

今回はその整理の意味での回。

先々週のAERAで、日本脚本家連盟常務理事の〈原作も脚本も、ドラマや映画を作る際の原著作物という意味では、それぞれに著作権、著作者人格権があります〉というコメントがありました。が、ドラマの脚本はあくまで二次著作で、著作権は原作者にあり、同一性保持権といって、著作者には自分の作品を脚本家といえども勝手に改変させえないという権利が認められています。

そのことについて版元もテレビ局も理解したうえで、原作者が手を離して、ドラマ制作者側の翻案を信じる、そして本も売ろうという場合もある、ということなんです。

テレビ局や版元が、「ドラマの著作権も原作者にある」ということについての意識が薄い場合に、えてしてトラブルになります。

今回はその最悪のケースです。

私も経験したドラマ創りの難しさ

私は以前版元にいたので、ドラマ制作の難しさを実際に経験しました。

2011年3月11日に発生した東日本大震災。

東北の地元紙である河北新報が、電気もガスも水道も止まり、道路網もずたずたに分断されているなか、どう取材活動を続け、1号も欠かすことなく新聞を届け続けたか。それを当事者である河北新報社がつづったノンフィクション『河北新報のいちばん長い日』(文藝春秋)の私は担当編集者でした。

この本をいち早くドラマ化したいと申し出てきたのがテレビ東京でした。報道畑の旧知のプロデューサーから連絡があり、他局が「阪神淡路大震災でも、ドラマ化できたのは、15年たってからだった」とぐずぐずしているところを、本の刊行された2011年10月の直後にドラマ化権を取得し、脚本づくりがすぐに始まりました。

私は編集担当だったので、著者である河北新報社の代理人として、この脚本の承認過程にもかかわったのです。

このとき、難しかったのは、くだんの旧知のプロデューサーは、ドラマ局の意向も無視できなかったことです。

「『河北新報のいちばん長い日』。テレビ東京のドラマの決定稿は第8稿だった。脚本は横幕智裕」

ドラマの部署は、ゴールデンタイムに放送するものであるからと、原作の報道色を薄め、震災に遭遇した家族の物語としてこのドラマをつくろうとしていました。実際にあがってきた脚本も、原作にはない家族のホームドラマがメインになったものだったのです。

しかし、当時の河北新報は、震災から半年以上たったとはいえ、社員たちは、新聞を届けるために必死で働いていました。

河北新報社は震災直後の5月に全社員にアンケートを行っていますが、たとえば「辛かったこと」に震災孤児取材をあげていた26歳の記者のこんな声がありました。

〈途中、自分が何を聞いているんだか分からなくなり、頭が真っ白になった。女子中学生は途中で泣きそうになり、怒りだした。自分のやっていることが情けなく思えた。

男子中学生とは安否確認の掲示板(避難者名簿)を一緒に見に行った。載っていない父親の名前をずっと探し、同じ場所を何度も何度も確認していた彼の姿を見てつらかった。取材にあたって自分が彼らにしてあげたことは何ひとつなかった〉

こんな状況だったので、脚本の第一稿はとうてい受けいれられるものではなく、「家族の話は、別に舞台が河北新報社ではなくともできる。この原作は、自ら被災した新聞社が被災した地元を報道しつづけたということに意味がある」と言って、書き直しをお願いしました。

第2稿、第3稿、第4稿……。脚本はなかなかこちらの思うようには、まとまりませんでした。

これでは、河北の人たちに顔がたたないと、自分で脚本の代案を書いて、プロデューサーに提示し、大げんかになったりもしました。

私がそのとき書いた脚本の代案は、尺という長さもわからず、場面展開も要領をえなかったために、脚本としてはまったく不出来なものでした。

しかし、このプロデューサーが偉かったのは、不出来な代案を読んでこちらの意図がよくわかったと、社内の立場が悪くなることを承知で、ドラマの部署を説得したことです。

今回、芦原さんが亡くなった直後に日本テレビが出したコメントは、自分たちに責任はない、ということを前面に押し出しているようで、「組織」しか感じられませんでした。

すぐれた作品は、組織の中の個人が、組織の空気を破って、作品の価値にかけるときにできる。テレビ東京のプロデューサーはそういう人でした。

そして、この時の脚本家が、このコラムの14回で紹介した「#居酒屋新幹線」の脚本家、横幕智裕さんでした。彼のあげてきた第7稿を見たとき、プロというのはこういうものか、と本当に感心しました。

第7稿は、被災した新聞社がいかに被災者に新聞を届けるか、という原作に忠実でありながら、枝葉をかりとり、実名で登場人物が描かれる感動的なドキュドラマにしあがっていました。

原作にもあった26歳の記者のアンケートは、書けなくなってしまった女性記者のモノローグで再現されていました。

河北新報社で社員とその家族を対象におこなわれた試写会では、涙を流しながらみる人も多くいました。

そして、震災一年後に放送されたこのドラマでテレビ東京は、局始まって以来の日本放送文化大賞のグランプリを受賞し、東京ドラマアウォードも受賞することになります。

永遠に失われてしまった芦原さんの新たな創作

2015年には、NHKと講談社の間で争われた辻村深月さんの小説『ゼロ、ハチ、ゼロ、ナナ。』の映像化契約解除の事件での東京地裁の判決が出ました。

この判決で「NHKは、原則として、本件小説に辻村の意向に反するような脚本を制作することは許されない」とされ原作者が合意できない場合は、ドラマ制作の途中でも映像化を白紙にできると確認されたのです。

これは、ドラマの制作を白紙に戻されたNHKが講談社を約6千万円の損害賠償で訴えたものでしたが、請求はすべて棄却されました。

6千万円の損害賠償訴訟を受けてまで、著作者人格権を守ろうとした講談社に比べて、今回の小学館の編集部の声明には唖然としました。

〈原作者である先生にご納得いただけるまで脚本を修正していただき、ご意向が反映された内容で放送されたものがドラマ版『セクシー田中さん』です〉

これは、日本テレビの声明とそっくりです。それではなぜ著者は9話、10話でなれない脚本を自分で書き、あげく自死を選んだのか?

原作の著作権が軽視されれば、そもそも最初の作品を作ろうとする人がいなくなる。

連載途中だった芦原妃名子さんの『セクシー田中さん』の続きも新しい創作も永遠に失われてしまいました。

そのことの意味を私たちは今一度よく考える必要があります。

芦原さん、どうぞ心安らかに。

ご冥福を心よりお祈りもうしあげています。

※AERA 2024年2月26日号