検索結果452件中

141

160 件を表示中

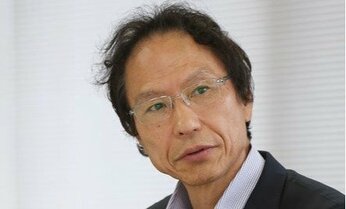

「防衛政策の根幹を変えるような方針転換 密室ではなく国会で議論を尽くすべき」姜尚中

姜尚中(カン・サンジュン)/東京大学名誉教授・熊本県立劇場館長兼理事長。専攻は政治学、政治思想史

政治学者の姜尚中さんの「AERA」巻頭エッセイ「eyes」をお届けします。時事問題に、政治学的視点からアプローチします。

* * *

イギリス、イタリアと共同開発を進めている次期戦闘機および防衛装備品の第三国への輸出をめぐり、公明党の山口那津男代表は「議論が尽くされておらず、国民の理解が得られたという状況に至っていない」と述べました。正論です。山口代表が「共同開発を進めることを決めた際は完成品を輸出しないという前提だったが、きのうの岸田総理大臣の答弁には『完成品の第三国移転を含め』という文言が入っていた」というように、国会での議論すらなされていません。自民党の一部の人たちからは公明党との連立を解消すべきという声もあがっています。

2022年に防衛装備移転三原則の変更がありましたが、さすがに殺傷武器の輸出は禁じていました。自民党という党の屋台骨が揺らぐ金権問題が問われている時に、密室の決定だけで戦後の防衛政策の根幹を変えようとしているのですから、拙速の誹(そし)りは免れないはずです。

さらに気になるのは、今回の日米の台湾海峡有事の軍事演習で、初めて中国を「仮想敵国」と明示したことです。台湾の総統選挙と立法院の選挙から透けて見えるのは、危機をうまく管理する現状維持政策こそ、台湾国民の大方のコンセンサスだということです。にもかかわらず、中国を「仮想敵国」とみなしたのは、北京政府とことを構えるというシグナルになるはずです。本来なら日本には、台湾と中国のどちらかが一方的に現状維持の変更に突き進む動きにブレーキをかける役割があるはずなのに、中国を「仮想敵国」と見なすことで中国への外交的な働きかけの可能性を自ら閉ざそうとしています。

いま必要なのは、防衛装備移転の問題点を洗い直し、その是非について国民の判断を仰ぐことです。そのためには、国会での重要案件として与野党で議論を尽くす必要があります。防衛政策の重要な方針転換を限られた議員たちの密室の議論だけで決めてしまえば、国民は何がどう変わったのか、なぜ変わったのか、知る機会もないままに終わってしまいかねません。自分たちの政党が国民の重大な不信の的になっていることを考えれば、もっと謙虚な対応が必要なはずです。

◎姜尚中(カン・サンジュン)/1950年熊本市生まれ。早稲田大学大学院政治学研究科博士課程修了後、東京大学大学院情報学環・学際情報学府教授などを経て、現在東京大学名誉教授・熊本県立劇場館長兼理事長。専攻は政治学、政治思想史。テレビ・新聞・雑誌などで幅広く活躍

※AERA 2024年2月19日号

【こちらもチェック!】

姜尚中さんのコラム「eyes」はこちら!

〈受験シーズン〉東大・京大合格者が選ぶ「使えるオンライン学習」 ポイントはモチベ維持?

東京大学の安田講堂

大学受験が本格的なシーズンに突入した。過去に話題となった記事を再配信する。(この記事は、2023年3月6日に配信した内容の再配信です。肩書、情報等は当時)

* * *

「スマホなんか見てないで、勉強しなさい!」。そんなしかり方はもはや過去のものになりつつある。今、高校生の多くが取り入れているのがスマートフォンやタブレットを用いて勉強する「オンライン学習サービス」だ。

この10年ほどで受験勉強への取り組み方は大きく変わってきた。今も塾や予備校に通うのが一般的だが、インターネットやスマホで勉強するという人も増えている。

今年、東大に学校推薦型選抜で合格した都内の高校生はこう話す。

「通学時間にYouTubeの学習動画を2倍速で見たり、単語帳アプリを使ったり、スマホで勉強していました。時間を効率的に使えますし、周囲の友達のほとんどがスマホを活用しています」

本誌「週刊朝日」2月10日号で「東大・京大合格者が参考にするYouTuber」としても紹介したヨビノリ・たくみさんのように、勉強を解説する動画はYouTubeにたくさんあり、受験勉強の一助となっている。

また、本誌が昨年実施した東大・京大の合格者アンケートで、「受験勉強で役に立ったアプリ」について答えてもらったところ、教材を提供するものから、勉強意欲をサポートするものまで、多種多様な回答があった。いくつか紹介しよう。

アンケートで回答が圧倒的に多かったのが「Studyplus」。学習量や時間を記録するアプリだ。2012年にサービスを開始し、利用者数は累計約700万人にのぼる。スタディプラスの昨年の調査では、大学進学を目標にする高校生、既卒生の利用者は約30万人で、受験生の2人に1人が利用している計算だ。

スタディプラス代表取締役の廣瀬高志さんはこう話す。

「学習する人にとって一番の課題は、継続していくのが難しいということ。モチベーションが続かないという声はよく聞かれます。ダイエットで日々体重を記録していったり、節約のために家計簿をつけたりといったことと同じように、記録していくことでモチベーション維持につながります」

Studyplusの使用画面

開発のきっかけは、自身の経験からくる。高校生のときに、東大にトップ合格した先輩の助言を受け、勉強記録ノートをつけていたという。

「当時は手書きで記録をつけ、グラフ化していました。自身の勉強量を可視化することの効果をものすごく実感したので、これをアプリ化できれば勉強の助けになるのではと考えました」

Studyplusは、メモ帳のようなただの記録アプリではない。進学を希望する大学を入力すると、同じ大学を志望する者どうしでつながることができ、その勉強量を見ることができる。

「『この人はこんなに頑張っているんだ』と刺激を受けられますし、相手に『いいね』を送ることもできます。普通に受験勉強していると孤独な戦いになりがちですが、互いに励まし合うことで学習を継続できるんです」

実際に、同社のアンケートでは半数以上が「学習時間が増えた」と回答し、「三日坊主の自分が学習を継続できるようになりました」といった声が寄せられるという。

長引くコロナ禍で自宅学習の必要性が増す中で、大学受験講座の動画を数多く提供するのがリクルートの「スタディサプリ」だ。昨年、サービス開始から10周年を迎えた。予備校や塾で支持を得る講師陣が各科目を解説し、1授業約15分という手軽さも魅力となっている。

開発のきっかけは「塾や予備校に通えない受験生の多さを知ったこと」と、プロデューサーの池田脩太郎さんは話す。

「大学進学を目指して予備校などに通うとなれば、平均100万円から200万円の費用が掛かります。経済的な理由から通えないという人も多く、また、地理的な要因から近くに予備校がなく、学校の授業とネット通販で取り寄せた参考書でしか勉強できないという人もいます。そうした人たちの割合は受験生の3分の1もいるんです。この教育格差を解決できたらと始めました」

スタディサプリの個人向け基本プランは月額1980円(税別)。高校・大学受験講座の講師数は15人で、講座数は1万5千本を誇る。学校向けでは従来の科目に加えて、学習指導要領の改訂で22年度から始まった「探究学習」にも対応する。

mikanの画面

学習継続の鍵は意欲向上の工夫

多くの受験生に支持されるのは、講座数の豊富さに加え、授業の「質の高さ」にもある。同社は利用者が動画視聴の際に何分何秒の時点で離脱したかなど、視聴データを蓄積。その要因を分析して再編集するなど、常に「最高の授業を提供できる」よう対策している。

「いわゆる一方通行型の授業では、講師側はわかりやすく教えられているつもりでも、生徒側はもっとここについて聞きたいのにというように、意思疎通ができないまま終わることがある。すべての動画に要望欄を設けていて、利用者のニーズを拾うようにしています」

英語の学習に特化してサポートするスマホアプリもある。利用者700万人超の英語学習アプリ「mikan」だ。ここ数年で高校生ユーザーが増加している。

mikan代表取締役の高岡和正さんが説明する。

「文具の単語暗記カードと似た作りになっています。画面に英単語が次々に表示され、すでに理解している英単語は右にはじき、理解が進んでいない英単語は左にはじくという使い方です」

単語を学習するたびにさまざまなデータが収集され、蓄積データから理解度が自動判定される。そして、理解度が低い単語ほど、多く表示されるようになる。知らない単語にいかに効率よく触れるかを重視する設計だ。

学習意欲を高める工夫もある。毎月発表する学校別学習量ランキングだ。任意で高校名を登録すると、自分の高校の順位が表示される。学べば学ぶほど順位が上がるといった楽しみもある。

「勉強が得意ではない、好きではない高校生もいます。そうした人を取り残さないように、他にもアプリ内で結果が出なくても『勉強している姿勢がえらいね』とほめるなど、意欲格差をなくすための工夫をしています」

学習の継続や意欲の向上など、サポート充実のオンライン学習サービス。受験生たちが、オンラインをメインに選ぶようになる未来はそう遠くない?(本誌・秦正理)

※週刊朝日 2023年3月10日号

「活力なくした自民党 広範で多様な民意を掬い上げる政党に変われるか」姜尚中

姜尚中(カン・サンジュン)/東京大学名誉教授・熊本県立劇場館長兼理事長。専攻は政治学、政治思想史

政治学者の姜尚中さんの「AERA」巻頭エッセイ「eyes」をお届けします。時事問題に、政治学的視点からアプローチします。

* * *

裏金をめぐる自民党内の最大派閥の問題は、派閥解消の有無の問題に移り、解消vs.存続の暗闘の様相を呈しつつあります。

今後、仮に自民党から派閥がなくなった場合、自民党はどうなるのでしょうか。まず注目したいのは、中曽根康弘首相の時に話題になった首相公選制のような議論が出てくるのかどうか。あるいは、完全に党の一枚岩化が進み、集権的な性格の強い政党になるのかどうか。党の一枚岩化が進んだ場合には、巨大政党が一つの司令塔、つまり党幹事長、さらには総裁としての首相官邸に権力が集中する状態になる可能性があり、安倍一強体制と言われた時以上の一強体制ができることも杞憂でないはずです。

裏金が何を目的に、最終的に何に使われたのか、そうした根本的な疑惑が明らかにされないまま、派閥の解消で「自民党は新しくなりました」ということになりかねません。でも、それは自民党の中に政界再編成をにらんだような新党結成の動きすらない「寄らば大樹の陰」のような現状維持の力しか働いていないことを物語っています。

【こちらもチェック!】

姜尚中さんのコラム「eyes」はこちら!

かつて結局、挫折したとはいえ、新自由クラブの結成のような時代の変化に相応しい都市型の保守を目指す動きが党内からありましたが、現状ではそうした動きすらみられません。脱党し、新党を形成することで、今の野党の中で信頼のできる政党と新たな中道右派なり、中道左派なりの勢力を結集する動きがあれば、有権者の多くが注目するはずです。そういう動きこそが日本の政治、政党政治をよりダイナミックにしていくのです。

そうした活力すらないとすると、結局、党内翼賛の果てに、より集権的な巨大政党が政府を仕切る、極めて上意下達の統治構造になりかねません。政界再編のエネルギーが出て、それを通じてより広範で多様な民意を掬い上げる政党政治に変わってほしいと思います。

今回のことで明らかになったのは、自民党という政党が活力をなくしているということです。自民党に活力があった時は、派閥の弊害よりも政治のダイナミズムがより際立っていました。今はそれすら枯渇しつつあります。そこに、自民党という巨大政党の宿痾があるようです。

◎姜尚中(カン・サンジュン)/1950年熊本市生まれ。早稲田大学大学院政治学研究科博士課程修了後、東京大学大学院情報学環・学際情報学府教授などを経て、現在東京大学名誉教授・熊本県立劇場館長兼理事長。専攻は政治学、政治思想史。テレビ・新聞・雑誌などで幅広く活躍

※AERA 2024年2月5日号

【こちらもチェック!】

姜尚中さんのコラム「eyes」はこちら!

「日本は自然災害に対する国策が貧困 世界で一番リスクの高い国に」姜尚中

姜尚中(カン・サンジュン)/東京大学名誉教授・熊本県立劇場館長兼理事長。専攻は政治学、政治思想史

政治学者の姜尚中さんの「AERA」巻頭エッセイ「eyes」をお届けします。時事問題に、政治学的視点からアプローチします。

* * *

新年の初っ端に日本列島を震撼させた能登半島地震。今は被災地にどう対応していったらいいのか、差し迫った問題で手一杯なはずです。ただ、この間、痛感したことは、自然災害に対する国策が防衛政策と比べると圧倒的に貧困だということではないでしょうか。世界に占める日本の国土面積は0.25%にすぎないのに、全世界のマグニチュード6.0以上の地震の18.5%が日本で起き、活火山の数も7%を上回っていると言われています。にもかかわらず、その「気象学的・地球物理学的」な脆弱性に目を向け、防災や減災、国民生活の安全・安定を図るとともに、過疎地域に目配りした対策をとってきたとは言えません。

昭和の終わりと冷戦崩壊が重なった1990年代以降、阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震など各地で大地震が起き、日本列島は活動期に入っています。地震学者の中には、広域的にプレートが移動する南海トラフの前の地域地震ではないかと予測する人もいます。

【こちらもチェック!】

姜尚中さんのコラム「eyes」はこちら!

寺田寅彦は関東大震災の11年後に書いた「天災と国防」という論文で、「日本は根本的な脆弱性を持った国」と記し、「文明が進むほど社会は脆弱になる」と言っています。つまり、自然の脆弱さと人間が作り出した脆弱さが相乗化され、日本は世界で一番、リスクの高い国になっているのです。そう考えれば、国防は外の敵の問題だけではないはずです。寺田は、こうも言っています。「戦争は人間の努力次第で避けられる。しかし、震災は避けられない」と。防衛費2%ありきの話が出たのは、台湾有事が避けられないという前提で世論が作られ進んできたからです。国策のあり方のつけが回るのは、結局は国民です。助けられた命が助けられないなんてことがあってはなりません。

国家の大計として地震が起きても、それに対処できるインフラ、避難所、備蓄、レスキュー部隊を作るべきです。巨大な救助ヘリがあれば、道路が寸断されてもすぐに駆けつけられたはずです。法外な額のトマホークを買うくらいなら、救助ヘリを作るべきです。天災への国策的な取り組みなしに組み立てられた防衛政策は砂上の楼閣を築くようなものではないでしょうか。

◎姜尚中(カン・サンジュン)/1950年熊本市生まれ。早稲田大学大学院政治学研究科博士課程修了後、東京大学大学院情報学環・学際情報学府教授などを経て、現在東京大学名誉教授・熊本県立劇場館長兼理事長。専攻は政治学、政治思想史。テレビ・新聞・雑誌などで幅広く活躍

※AERA 2024年1月22日号

【こちらもチェック!】

姜尚中さんのコラム「eyes」はこちら!

「岸田政権はタカなのか、ハトなのか、あるいは“ヌエ”なのか」姜尚中

姜尚中(カン・サンジュン)/東京大学名誉教授・熊本県立劇場館長兼理事長。専攻は政治学、政治思想史

政治学者の姜尚中さんの「AERA」巻頭エッセイ「eyes」をお届けします。時事問題に、政治学的視点からアプローチします。

* * *

日銀の植田和男総裁の「チャレンジング」という発言があったように経済面では、異次元緩和からの脱却、つまりアベノミクスからの脱却が始まりつつあるようです。一方で政治の面でも、安倍派(清和政策研究会)が事実上解体しかねない局面を迎えています。安倍なき安倍政治を引き継いだ岸田文雄首相が、その権力基盤の柱の一つである安倍派の排除に動こうとしていますが、それはブーメランとなって岸田政権を直撃しかねません。

ここで注目したいのは、権力過程の変化が、政策過程の変化へと繋がるのかどうかです。つまり、基本的政策や国の進むべき路線という点で安倍政治のレガシーに変化が訪れるのか。具体的に言えば、防衛費の大幅な増強による軍事大国化や専守防衛の放棄といった、戦後日本の安保政策や平和外交の基本原則を否定するような安倍政治のレガシーは変わるのか。派閥抗争を劇場型政治ドラマとして観るだけでなく、政策過程の変化が起きるのかどうか、その点に目を凝らすべきです。

【こちらもチェック!】

姜尚中さんのコラム「eyes」はこちら!

自民党の派閥抗争は、権力過程における党内闘争にとどまらず、国の方針、その進むべき路線をめぐる闘争だったはずです。よく「ダーティーなハト」か「クリーンなタカ」かということが話題になりました。つまり、一方では権力過程ではカネの力にあかせて国会議員の頭カズを増やし、政策過程では比較的、戦後の専守防衛や防衛費のGDP比1%枠、全方位的な平和外交を進めようとする旧田中派や旧経世会のような派閥があります。他方では、利権やカネには相対的に距離を置きつつ、政策過程では「戦後レジーム」に挑戦するようなスタンスのタカ派の派閥があります。安倍派がその代表のように見られてきましたが、長年にわたる裏金疑惑で安倍派は「ダーティーなタカ」であることが明らかになりました。

岸田政権は、一体、タカなのか、ハトなのか。あるいは「ヌエ(鵺)」なのか。権力過程と政策過程の両面から今回の疑惑の帰趨を見定めていく必要がありそうです。自民党内に権力闘争だけでなく、それをキッカケに路線闘争が起きることになるのか、その点を見失わないようにすべきです。

◎姜尚中(カン・サンジュン)/1950年熊本市生まれ。早稲田大学大学院政治学研究科博士課程修了後、東京大学大学院情報学環・学際情報学府教授などを経て、現在東京大学名誉教授・熊本県立劇場館長兼理事長。専攻は政治学、政治思想史。テレビ・新聞・雑誌などで幅広く活躍

※AERA 2024年1月1-8日合併号

【こちらもチェック!】

姜尚中さんのコラム「eyes」はこちら!

【PR】知の先端を学べる充実した10研究科を擁する国士舘大学大学院。社会人も学びやすい環境を用意!

国士舘大学 世田谷キャンパス

国士舘大学大学院は、1965年に政治学研究科と経済学研究科を開設以来、時代とともに高度な教育研究を推進してきた。現在では、10研究科を設置し、高度な理論探究と実践的研究との両面から真理を究明し、それぞれの分野におけるプロフェッショナルの養成を目指している。また、試験区分に社会人選考を各研究科で設けており、研究意欲の高い社会人を積極的に受け入れている。

* * *

国士舘大学大学院は10研究科15専攻を擁しており、学生一人ひとりの目的やライフスタイルに合わせて様々な研究に取り組むことができる。大学院に進学するきっかけや授業、今後の目標などについて在学生に話を聞いてみた。

研究を楽しむ!国士舘大学大学院生インタビュー(1)

救急救命士としての専門性を高めるために入学。

「救急隊と傷病者の性別による影響」について研究中。

救急システム研究科 救急救命システム専攻(1年コース) 1年(取材時)

樺沢 亮さん

■医学知識や理論を学び、経験則を裏付けたかった

樺沢亮さんは、国士舘大学体育学部スポーツ医科学科を卒業後、埼玉県の消防に入職。救急救命士として救急業務に従事している。救急救命士は、急病人やけが人を医療機関に搬送するまでの間、救急救命処置を施す病院前救護を担う国家資格だ。傷病者の生命が危険な状態にあれば、医師の指示を受けながら輸液や気道確保といった特定行為を行うこともある。

「実務経験を積むなかで、まだ学びが足りていない自分に気づくことが多くなりました。例えば、医学知識が不足しているため、慣例的に行われてきた救急処置の経験則だけで本当に正しいのだろうかと疑問が生じます。また、救急救命士が行う特定行為は高度化しているため、理論面の知識を補いたいという思いがつのってきました」

そんな折、新型コロナウイルス感染症によるパンデミックが発生した。正しい知識や情報が少ない当初から、救急隊は感染の可能性がある傷病者への対応に苦慮していたことから、ますます学術的な知見の必要性を実感した。

「セミナーのインストラクターなどを務めた際に国士舘大学の先生方と接する機会が多く、卒業生全体にリモート抄読会へ参加のお誘いがあり、当たり前のように論文を読み、疑問があれば質問する光景に新鮮な驚きがありました。

国士舘大学は救急救命士養成のトップランナーであること、救急システム研究科には1年制の修士課程が設置され、社会人に門戸が開かれていることから、母校で指導を受けることを決めました。また、学び続けることができるか不安だったので、大学院の授業を科目等履修生として体験することにし、その上で自信をもって入学することにしました」

■大学院で学んだことを職場に即した形で取り入れたい

救急隊の業務は救急搬送だけでなく、市民のための救急講習、イベント対応、病院実習や研修会などがあり、多忙を極める。それでも受講できているのは、リモートやオンデマンド形式の授業が多いからだ。これらの授業をうまく利用しながら、救急隊と傷病者の性別による影響をテーマに修士論文の作成に取り組んでいる。

「例えば、公衆浴場で女性の傷病者が発生した場合、男性の救急隊員は現場にすぐに立ち入ることができず、処置が遅れる場合があります。また、傷病者が女性の場合、AED(自動体外式除細動器)の胸部への装着や心臓マッサージの実施には配慮が必要です。わずか1秒の判断の遅れが救命率を左右するため、研究を通じて性別による問題解決の糸口を探りたいと思っています」

大学院で共に学ぶ学生の多くは、救急救命士の有資格者か救急医療に従事する社会人だ。そのため共通の体験や問題意識が参考になるほか、年齢や勤務地の違いによる多様な意見や考えに触れられることが、良い刺激になっていると話す。

「大学院では自分の経験が授業と結び付いているため、仕事を通じて生まれた疑問の解決策を主体的に考えることに充実感があります。学び得たものを職場に即した形で取り入れたり、後輩の指導に生かしたりすることで、結果として社会の一助になればと考えています」

病院前救急医療の高度化を、樺沢さんのような大学院での学びが支えている。

■私が注目している講義科目や研究テーマ

「国際救急医療体制演習」

救急システムや救急救命士養成教育などについて、国際的な視点から比較・分析します。日本が救急救命士制度を創設する際にお手本にしたのがアメリカのパラメディック制度ですが、この授業にはアメリカでの実地研修の機会もあり、自らの目で相違点を理解できることは貴重な体験になると思っています。

「人体機能構造学特論」

解剖は医学の入口ですが、多くの医療従事者が苦手意識を持っています。学部時代は暗記するだけの解剖学でしたが、川岸先生の授業は考える解剖学です。全てになぜがあり、暗記ではなく、常に考えを持って意見を言う。現場に出ている人なら受けるべき授業です。

研究を楽しむ!国士舘大学大学院生インタビュー(2)

『文化財に関わる職業に就くために、歴史考古学を学修中。発掘された瓦の文様から、

当時のあり様を研究しています』

国士舘大学大学院 人文科学研究科 人文科学専攻 修士課程2年 (取材時)

宇髙 美友子さん

■下野国分寺創建期の瓦の生産地ごとの供給量の違いを研究

大学時代に考古学を一から学びはじめた宇髙さんは、卒業論文を執筆する中で、考古学の奥深さや面白さに気づき、大学院に進学することにした。

「将来、埋蔵文化財に関わる職業に就きたいと考えるようになり、そのために必要な専門性の高い知識を身につけたいという思いもありました」

大学時代に、学芸員資格を取得したほか、大学院で所定の科目を修得することでワンランクアップする考古調査士資格に必要な科目も修得し、埋蔵文化財に関わる職業に就くための下準備を整えた。

「人文科学専攻に入学したのは、考古学を専門に学べる考古・歴史学コースがあり、私が研究対象にしている『古代』『寺院』『瓦』などを専門にする教授から質の高い指導を受けることができ、研究内容を高められると考えたからです。また、フィールドワークが多く、現地に行き、現物に触れる機会が多いことも国士舘大学大学院を選んだ理由です」

「古瓦の考古学」の著者の一人でもある眞保昌弘教授から、現在、研究指導を受けている。

「歴史考古学という、文字が使われた時代について、遺跡・遺構の調査によって歴史的事実の裏付けを行ったり、住居など建築物の出土品から日常生活の在り様を考究したりする考古学について学んでいます。

私は下野(現在の栃木県)に建立された下野国分寺の創建期に葺かれた瓦について研究しています。

瓦は、文様や胎土、製作技法などの違いから、生産場所を特定することができ、下野国分寺創建期の瓦は、下野国内のいくつかの郡の窯跡で生産されて供給していたことが明らかになっています。私が注目しているのは、近年の発掘調査により明らかになった、郡ごとの供給量の違いについてです」

■大学院修了後も文化財研究を続けていきたい

大学院での授業は、いずれも少人数によるゼミ形式が多く、幅広い知識を吸収するのに役立っている。宇髙さんの研究力を高めるのに役立っている科目の一つに、「考古学演習Ⅰ・Ⅱ」がある。

「先生が講演会で発表した内容について講義を受けた上で討論したり、各自が取り組んでいる研究の進み具合や成果、課題などを発表し、先生から指導を受けたり、学生間で意見を交わしたりする授業です。講義では考古学の学術的な話だけでなく、文化財行政の仕事をされていた時の経験などを聞くこともでき、とても参考になります」

現在、文化財に関わる職業に就くために、納得のいく修士論文を書き上げることを目標にしている。

「修了後も研究を続け、文化財の保護と活用に貢献できる力を常に高めていきたいと思っています」

※宇髙美友子さんは、2023年3月修了後、正規採用として学芸員の職に就いている。

--------------------------------------------------------------

国士舘大学大学院では、実務経験豊かな教員を配置し、大学院教育の充実強化を図っている。2023年4月からは、経済学研究科で新カリキュラムがスタート。そこで、新しいカリキュラムについて研究科長に話を聞いてみた。

経済学研究科・研究科長インタビュー

~新カリキュラムがスタート!~

『社会に貢献できる経済分野の研究者と高度専門職業人の養成を目指し、多様な選択肢を提供しています』

国士舘大学大学院 経済学研究科

許 海珠 研究科長・教授

■経済学の「奥深さ」を理論、歴史、政策から探究

国士舘大学大学院経済学研究科では、経済学という学問の「奥深さ」について理解を深められるように、経済学の基本となる理論、歴史、政策分野から、実社会経済の激しい変化に対応できる専門研究領域をカバーする応用経済学や租税法・会計学関連の分野まで、幅広い研究領域に科目を配置し、基礎から応用まで体系的に学修することができます。

■領域横断的な研究意欲にも応える、新しいカリキュラムがスタート

2023年4月から、将来の進路やキャリアに繋がる研究・学修ができ、多様な選択肢を提供する新カリキュラムが修士課程でスタートしました。

『セメスター制』の導入により、科目履修期間が半期になることで、自分に合った科目の選択と学修がしやすくなります。併せて、1年次は5つの研究領域から自由に科目を選択し、2年次に自分に合ったコースの選択ができる『コース制』を取り入れています。

5つの研究領域に配置している科目数は45科目にわたることから、自らの関心や将来目的に合せて各領域を深く研究することも、領域横断的な研究を進めることも可能です。現代社会のITが生み出した課題の解決策を文理融合の多面的視点で議論する「情報産業論研究」「情報社会・情報倫理研究」をはじめ、「環境経済論研究」といった社会ニーズに応じた新しい学びも提供しています。

コースには、研究者を目指す『研究コース』、専門スキルが求められる職業に就くための『特定課題研究コース』、税理士国家試験の試験科目一部免除認定申請が可能な『租税法・会計コース』を設置。本研究科は、これまでに試験科目免除認定を受けた修了生を多く輩出してきたように、指導にあたる教員陣が充実しているのも特色です。

■社会人が学びやすい環境を整備

社会人が学びやすいように、入学試験に社会人選考を設けているほか、いずれのコースでも、平日夜間と土曜日に科目を開講しています。

授業は目的に応じて、コンピュータ教室やプレゼンテーションに適した教室を使用するなど、多様に展開しています。

経済学研究科の詳細は、こちらから>

国士舘大学 中央図書館(世田谷キャンパス)

国士舘大学大学院 10研究科の概要

○政治学研究科 政治学専攻[修士、博士]

政治学研究科は、専門的な研究者や教育者の養成を目指し、政治の主要分野をはじめ、政治行政やアジアを取り巻く政治・文化をテーマにした問題にも取り組んでいる。また、高度な専門的知識を身につける社会人のリカレント教育の場として活況を呈するとともに、教職免許の専修免許も取得が可能。【昼間・夜間/土曜日開講】

○経済学研究科 経済学専攻[修士、博士]

経済学研究科は、2023年度から新しいカリキュラムがスタート。修士課程では「セメスター制」と「コース制(研究コース、特定課題研究コース、租税法・会計コース)」が導入され、博士課程では研究領域・分野別に科目が配置されている。学位取得に向けた研究・学修を積極的にサポートし、社会人、留学生も積極的に受け入れている。【昼間・夜間/土曜日開講】

○経営学研究科 経営学専攻[修士、博士]

経営学研究科は、経営・会計の高度職業人および研究者の養成を目指している。「修士論文研究コース」と「特定課題研究コース」を設け、最新の経営理論・研究成果・ケーススタディを学ぶ授業を通じて、実社会で活躍する社会人のリフレッシュ教育を行っている。経営のグローバル化に対応する教育・研究も行っている。【昼間・夜間/土曜日開講】

○法学研究科 法学専攻[修士、博士]

法学研究科の修士課程では、「基幹法コース」「税法・ビジネス法コース」「スポーツ法コース」の3コース制を導入。社会の要請に応えて、より高度の法理論および実務理論の教授・研究を通して、高度な専門職業人の養成に取り組んでいる。社会人も積極的に受け入れ、法理論に裏付けられた事務処理能力を身につけられるように指導している。【昼間・夜間/土曜日開講】

○総合知的財産法学研究科 総合知的財産法学専攻[修士]

法律の基礎である憲法、行政法、民法、民事訴訟法などを修得した上で、経営学や工学などを包括的に学ぶことで、知的財産法の専門家を育成している。内外で知的財産の実務に携わる専門家を教授陣に迎え、理論と実践の融合を図る指導を行っている。特許事務所における実務研修「エクスターンシップ」も取り入れている。【昼間・夜間/土曜日開講】

○工学研究科 機械工学専攻/電気工学専攻/建設工学専攻[修士]、応用システム工学専攻[博士]

工学研究科は、応用学力を身につけ、優れた応用開発能力を有し、創造性豊かでユニークな技術者、研究者の養成を目的としている。修士課程では、機械工学専攻、電気工学専攻、建設工学専攻を設置し、各専攻に2~5コースを設けている【昼間・夜間/土曜日開講】。また博士課程は、修士3専攻を統合する形で応用システム工学専攻のみを設けている。【昼間/土曜日開講】

○人文科学研究科 人文科学専攻/教育学専攻[修士、博士]

人文科学研究科は人文科学の諸分野研究を究められるように、修士課程および博士課程から構成されている。修士課程では研究能力開発と共に時代の要請に応える高度な知見を身につけた職業人の養成を目指し、博士課程では特に研究者養成に力を入れている。【昼間・夜間/土曜日開講】

○スポーツ・システム研究科 スポーツ・システム専攻[修士、博士]

スポーツ教育コースとスポーツ科学コースを設置し、競技スポーツから生涯スポーツまで、多種多様なスポーツ事象を研究対象とし、院生の興味や関心に応じた研究活動ができる環境が整う。世界各国・地域が抱えるスポーツの諸問題をシステム的にとらえ、それを解決できる高度職業人や研究者の育成を目指している。【昼間・夜間/土曜日開講】

○救急救命システム研究科 救急救命システム専攻[修士、博士]、救急救命システム専攻(1年制コース)[修士]

医師や看護師、救急救命士といった病院前救急医療に携わる国家資格有資格者に対する高度な教育と研究を行う。日本のみならず、世界各国・地域が抱える病院前救急医療に関する諸問題をシステム的にとらえ、それを解決できる専門能力と豊かな学識を有する高度専門職業人の育成を目指している。【昼間・夜間/土曜日開講】

○グローバルアジア研究科 グローバルアジア専攻[修士]、グローバルアジア研究専攻[博士]

グローバルアジア研究科では、グローバル化が進むアジアを研究対象とするため、経済学、経営学、歴史学、国際関係論、言語教育、文化研究、先史学、考古学、保存科学、文化政策論といったさまざまな学問領域が連携・融合する、総合的かつ先端的な研究に取り組むことができる。【修士:昼間・夜間/土曜日開講、博士:昼間開講】

各研究科の詳細は、こちらから>

2024年度入試情報は、こちらから>

願書・資料請求は、こちらから >

【お問い合わせ】

国士舘大学 教務部 大学院課

住所/〒154-8515 東京都世田谷区世田谷4-28-1

TEL/03-5481-3140

提供:国士舘大学大学院

「敵・味方の二元論的な考え方は世界を分断と対立に追いやりかねない」姜尚中

姜尚中(カン・サンジュン)/東京大学名誉教授・熊本県立劇場館長兼理事長。専攻は政治学、政治思想史

政治学者の姜尚中さんの「AERA」巻頭エッセイ「eyes」をお届けします。時事問題に、政治学的視点からアプローチします。

* * *

キッシンジャー元米国務長官が亡くなりました。旧ソ連との緊張緩和、米中国交回復やベトナム戦争のパリ和平協定など多大な外交功績が称えられる一方で、ベトナム戦争時のカンボジアでの絨毯爆撃やチリ社会主義政権の転覆への介入疑惑など毀誉褒貶つきず、今でも「戦争犯罪人」と呼ぶ人たちがいます。キッシンジャーをどう評価するのか。これは今後の世界を見ていくうえで、かなり重要な問題提起です。

キッシンジャーは、『回復された世界平和─メッテルニヒ、カースルレー、そして平和の問題1812~22年』で博士号を取得しました。この研究を通じて「大国同士の平和が保たれていれば小さな戦争はおきても大きな戦争にはならない。平和を望むなら大国間の勢力均衡こそが重要」ということを学びます。確かに弱小諸国や民族あるいは人権への配慮を欠いた言説は許しがたい面がありますが、敵か、味方か、こういう二元論的な考え方に成り立つ価値観外交は、拙劣でむしろより世界を分断と対立に追いやりかねないという考えは重要です。

【こちらもチェック!】

姜尚中さんのコラム「eyes」はこちら!

キッシンジャー外交に現代的な教訓があるならば、特定の理念や制度の「普遍性」を錦の御旗に力による干渉や介入も辞さない「価値観外交」の危うさを避けるには「保守の知恵」が必要ということでしょう。それは価値や制度、理念に違いがあっても「異質なものとの共存」を図る、したたかで柔軟、かつ現実主義的な外交戦略になるはずです。

今のリベラリズムあるいはネオコン的な外交と安全保障の戦略にそうしたリアリズムが生きているのでしょうか。いかにも分かりやすい価値観外交を振りかざし、大衆世論の熱狂が後押しすれば勢力均衡が崩れ、極端な外交や戦略に走ることにならざるを得ません。キッシンジャーは誰よりもそのことを知悉(ちしつ)していました。確かにメッテルニヒ的なパワーエリートだけの密室外交には危うさが付きまとっています。しかし、同時に極端な世論と大衆の熱狂に引きずられ硬直した価値観外交の危うさにも目を向けるべきです。キッシンジャー外交の功罪は、大衆民主主義の時代の世論と外交のあり方にも再考を迫るはずです。

◎姜尚中(カン・サンジュン)/1950年熊本市生まれ。早稲田大学大学院政治学研究科博士課程修了後、東京大学大学院情報学環・学際情報学府教授などを経て、現在東京大学名誉教授・熊本県立劇場館長兼理事長。専攻は政治学、政治思想史。テレビ・新聞・雑誌などで幅広く活躍

※AERA 2023年12月18日号

【こちらもチェック!】

姜尚中さんのコラム「eyes」はこちら!

「なぜ米国の目算は狂ったか? APECで指導力を発揮できなかった二つの理由」姜尚中

姜尚中(カン・サンジュン)/東京大学名誉教授・熊本県立劇場館長兼理事長。専攻は政治学、政治思想史

政治学者の姜尚中さんの「AERA」巻頭エッセイ「eyes」をお届けします。時事問題に、政治学的視点からアプローチします。

* * *

APEC(アジア太平洋経済協力会議)が閉幕しました。米国のグランドストラテジー(世界戦略)の機軸をアジア・太平洋に移し、中国に対する巻き返しをアピールする格好の檜舞台であるはずのAPECなのに、主催国の指導力を発揮し得たとは言えないという点で米国の目算は狂ったと言えるようです。

その一つ目の理由は、やはり長引くウクライナでの戦争でしょう。米国の何人かの戦略家は、この冬をウクライナは越えられないのではないか、越したとしてもロシアと何らかの交渉に入らざるを得ないのではないかと予想しています。ウクライナ問題が今回のパレスチナ問題でフェードアウェーして、ロシアの事実上の粘り勝ちになってしまう可能性も出てきました。これは、米国の誤算でしょう。

さらに降って湧いたようなパレスチナ問題です。ハマスによってパンドラの箱が開けられてしまったわけですが、その結果、皮肉にも第3次中東戦争以来、米国が拒否権を行使してでも一貫してイスラエルの立場に立ってきた大国のダブルスタンダードが明るみに出ました。

【こちらもチェック!】

姜尚中さんのコラム「eyes」はこちら!

パレスチナ問題は複雑で分かりづらいと思われていますが、宗教問題でも、何千年も遡らなければわからない問題でもありません。端的に言えば、シオニズム、ナショナリズムと植民地主義の問題です。19世紀後半にテオドール・ヘルツルという人がシオニズムを掲げました。結局そこからイスラエル国家を作ろうという運動が出てきて、パレスチナにあの国を作りました。実はこれこそがヨーロッパの「原罪」の外部への転嫁と言えます。ヨーロッパ内の版図でその「原罪」を贖わず、そのツケをパレスチナの地に転嫁したところに、今日のパレスチナ問題の発端があるのですから。

ウクライナ問題、パレスチナ問題が米中関係にも大きな影響を与えています。第2次世界大戦が終わり、世界を仕切る米国の言うことを聞いていれば幸せになれるという方程式の終わりは、すぐそこまで来ているのかもしれません。そういう意味でも今回のAPEC、なかでも米中首脳会談は、我々が想像する以上に大きな意味を持っていたと言えるかもしれません。

◎姜尚中(カン・サンジュン)/1950年熊本市生まれ。早稲田大学大学院政治学研究科博士課程修了後、東京大学大学院情報学環・学際情報学府教授などを経て、現在東京大学名誉教授・熊本県立劇場館長兼理事長。専攻は政治学、政治思想史。テレビ・新聞・雑誌などで幅広く活躍

※AERA 2023年12月4日号

【こちらもチェック!】

姜尚中さんのコラム「eyes」はこちら!

雅子さまの「純白のドレス」をもう一度見られる 愛子さまの「いちごパフェ」も ご結婚30年「特別展」後期

祝賀パレードで沿道に集まった人々に手をふるおふたり。純白のローブ・デコルテが展示されている =1993年6月9日

リニューアルオープンを迎えた皇居・東御苑にある「皇居三の丸尚蔵館」。ここでは、皇室の国宝の品を公開する開館記念展と、天皇陛下のご即位5年と天皇、皇后両陛下のご結婚30年を記念した特別展示が開催されている。11月3日から始まった特別展は26日で前期が終了。11月28日から12月24日にかけて展示される後期のチケットは、11月24日より発売される。

後期の展示で注目を集めると予想されるのは、ご成婚の祝賀パレードで雅子さまが身を包んだ純白のローブ・デコルテだろう。おふたりのご結婚、そして長女、愛子さまの誕生と成長。一つ一つの品から、ご一家が歩んだ道のりと思い出が伝わってくる。

* * *

1993年6月9日。朝から降っていた雨はやみ、薄日が差した。午後4時45分、おふたりを乗せた黒塗りのオープンカーが皇居を出発し、ご結婚の祝賀パレードが始まった。「徳仁皇太子」の隣で手を振るのは、純白のローブ・デコルテに身を包んだ「皇太子妃」雅子さまだ。頭上にはティアラが輝く。沿道は19万人の人びとで埋め尽くされ、NHKと民放各社が中継したパレードの視聴率は、関東地区でおよそ80%を記録した。

パレードを終え、新居となる東宮御所に着いたおふたり =1993年6月9日

皇居三の丸尚蔵館では、11月28日から12月24日まで特別展の後期展示が始まる。注目の品のひとつが、雅子さまが「朝見の儀」と祝賀パレードで着用したローブ・デコルテだ。雅子さまは、ご結婚の一連の行事や儀式で何着ものドレスに身を包んだが、これは特別な品の一つだ。一般の結納にあたる「納采の儀」で、皇太子さま(現・天皇陛下)から贈られた生地で仕立てられたドレスである。

ドレスをデザインしたのは、デザイナーの故・森英恵さんだ。祝賀パレードで羽織った上着の襟元には、バラの花びらをアレンジした飾りが華やかに添えられている。

駐日大使からご結婚のお祝い品として献上された「宝石の木」も見ごたえのある品だ。ラピスラズリとトルコ石の台座に金版で世界地図が描かれている。台座に立つ大樹の枝には、アメジストやシトリンなど貴石が実のように垂れ下がっている。

前期後期で一部展示品の入れ替えはあるものの、全期間を通じて、天皇ご一家の思い出の品を見ることができるのだ。

もちろん、ご一家も特別展に足を運んでいる。

即位5年と結婚30年を記念した特別展示を鑑賞する天皇ご一家 =2023年11月10日、三の丸尚蔵館

「懐かしいですね」

11月10日、天皇陛下と皇后雅子さま、長女の愛子さまはリニューアルオープンした皇居三の丸尚蔵館で、陛下の即位5年とおふたりのご結婚30年を記念した特別展示を鑑賞した。

ご一家は、ご結婚の際に雅子さまが着用したローブ・モンタントの前で足を止めた。

宮中饗宴の儀に出発する皇太子さま(当時)と杏色のローブ・モンタントに身を包む雅子さま =1993年6月、東宮御所

1993年6月15日から3日間にわたり行われた結婚の祝福を受ける「宮中饗宴(きょうえん)の儀」。雅子さまが1日目の1回目にお召しになったのが、光沢のある杏色のローブ・モンタントとビーズで彩られた美しい帽子だった。

雅子さまは、ドレスを前にしてこう目を細めた。

「久しぶりに見た気がします。懐かしいです」

一方で、隣にいた愛子さまは興味深そうに、こう話しかけていた。

「模様は?」

「自分では(ドレスを着用)できないのね」

また、おふたりが「結婚の儀」でお召しになった古式装束も展示されていた。

皇太子が身に着ける「黄丹袍(おうにのほう)」。現在は、皇嗣である秋篠宮さまが着用している

「結婚の儀」皇后陛下のご装束、五衣唐衣裳

皇太子であった陛下は、「黄丹袍(おうにのほう)」、皇太子妃の雅子さまは、一般では「十二単衣」と呼ばれる、「五衣唐衣裳(いつつぎぬからぎぬも)」の装束で儀式に臨んだ。装束に詳しい宮内庁関係者によれば、東宮(皇太子)が身に着ける、淡い黄みがかった緋の「黄丹袍(おうにのほう)」を「上りゆく朝日」と表現した書物もあったという。

天皇だけが身に着けることのできる「黄櫨染御袍(こうろぜんのごほう)」

「五衣唐衣裳(いつつぎぬからぎぬも)」の装束。薄紫の表着には、雅子さまのお印のハマナスが表されている。後期は夏の御料が展示される

「即位礼正殿の儀」で装束を身に着けた皇后雅子さま=2019年10月

天皇だけが身につけることができる赤茶色の伝統装束、「黄櫨染御袍(こうろぜんのごほう)」も全期間に渡り展示されている。袍に表された、桐と竹の上に鳳凰が舞い、州浜に麒麟が相対する「桐竹鳳凰麒麟文」は天皇だけが用いる文様。前期は冬の袍、後期は夏の袍が展示され、実物を目にすることのできる貴重な機会だ。

「天に太陽が上った色」とも言われる「黄櫨染御袍」は、令和の天皇の即位を国内外に宣言する「即位礼正殿の儀」で着用された。ウルシ科のハゼノキの皮とマメ科のスオウ、灰汁などで染めた淡い茶色の装束だ。即位式のほか、祭祀でも用いられている。

即位関連の儀式で用いられた屏風などの調度品も興味深い。たとえば、「即位礼正殿の儀」で宮殿中庭に配置された「旛」。「萬歳旛(ばんざいばん)」には、当時の安倍晋三内閣総理大臣が揮毫した文字が金糸で刺繍されている。

右は、当時の安倍晋三内閣総理大臣が揮毫した文字が刺繍された「萬歳旛(ばんざいばん)」

鑑賞に訪れた天皇陛下は、こうした伝統装束の着こなしについて熱心に愛子さまに説明していたという。

上皇ご夫妻から贈られた産衣(うぶぎ)、「御初召(おうぶめし)」を着て、雅子さまに抱かれる愛子さま 一般のお宮参りにあたる「賢所皇霊殿神殿(かしこどころこうれいでんしんでん)に謁するの儀」に向かう愛子さま =2002年3月 、代表撮影/JMPA

前期には、「おじいさま」と「おばあさま」から贈られた愛子さまの「御初召(おうぶめし」も展示された。愛子さまが誕生したのは、2001年12月1日。「命名の儀」と、一般のお宮参りにあたる「賢所皇霊殿神殿(かしこどころこうれいでんしんでん)に謁するの儀」では、当時の両陛下より贈られた産衣(うぶぎ)である「御初召」を着用して臨んだ。

この「御初召」は、特別な品だ。というのも、歴代皇后は皇居の紅葉山御養蚕所で蚕を育てる。愛子さまの産着は、美智子さまが育てた繭から採られた絹糸で織られたものだ。

特に、肌に触れる下召(下着)には、柔らかな絹糸が採れる純国産の小石丸の繭が用いられた。

「着袴(ちゃっこ)の儀」で用いられた袿袴(けいこ)

「着袴(ちゃっこ)の儀」を終えた愛子さまを優しく見守るおふたり。愛子さまは、桃色の道中着姿で参内に臨む=2006年11月、東宮御所 、代表撮影/JMPA

11月28日から12月24日にかけての後期には、愛子さまの装束も赤ちゃんの時期の「御初召」から、一般の七五三にあたる「着袴(ちゃっこ)の儀」で用いた「御童形服(ごどうぎょうふく)」と「袿袴(けいこ)」などに変わる。

「着袴(ちゃっこ)の儀」で着用した「御童形服(ごどうぎょうふく)」。袴は愛子さまが生まれた際に、天皇であった上皇さまが贈った品 =1993年11月

「着袴の儀」とは、数え年の5歳で初めて袴を着ける皇室の伝統行事で健やかな成長を願う儀式だ。愛子さまの赤い「御童形服」は、当時の住まいであった東宮御所の日月の間で執り行われた儀式で着用された。

桃色の袿(うちぎ)と丈の短い切袴(きりばかま)の「袿袴」。儀式を終えて皇居に参内する際は、動きやすい「袿袴」に着替えるものの、4歳の愛子さまには重くて大変な衣装だ。

当時の写真を振り返ると、雅子さまが小さな愛子さまを支えるように手を伸ばすシーンも残っており、ほほえましいご一家の様子が伝わってくる。

実は、ご一家の日常が伝わる品も見ることができる。全期間を通じて、私的な品も展示されているのだ。天皇陛下が幼少時に愛用した小さなヴァイオリンや、雅子さまがご結婚後に習ったフルートの実物も見ることができる。

笑顔で英国に出発する愛子さま =2018年夏

愛子さまの青春のひとコマを垣間見えるのは、愛子さまが撮影した写真作品だ。2018年の夏、16歳だった愛子さまは、学習院女子高等科のプログラムで英国の名門・イートン校が主催する夏季海外研修に参加した。

同級生と学生寮に宿泊し授業を受けた。滞在する間に、オックスフォード大学の周辺や学生寮などを自ら撮影した写真も展示されている。

「愛子さまらしい」写真もある。

いちごパフェのようなデザートの写真には、「イートン・メス」と説明が添えられている。これは、メレンゲと生クリームといちごなどで作る英国の伝統的なデザートのようだ。

別の写真には、ウィンザー城の入場券を持つ手が写っている。お友達と一緒に写したのだろうか。愛子さまたちの笑い声が聞こえてきそうな一枚だ。

悠紀地方風俗歌屏風

主基地方風俗歌屏風

※特別展示「令和の御代を迎えて──天皇皇后両陛下が歩まれた30年」は12月24日まで、開館記念展「皇室のみやび──受け継ぐ美──」は来年の6月23日まで開催される。原則毎週月曜は休館。入館は「皇居三の丸尚蔵館」のウェブサイト(https://shozokan.nich.go.jp)からの事前予約制。無料・割引入館対象の人も事前予約が必要。チケットは、同ウェブサイトからのオンライン決済のみで、同館での販売は行っていない。

(AERA dot.編集部・永井貴子)

「ひとり歩きする『テロリスト』という言葉 思考停止せず吟味が必要」姜尚中

姜尚中(カン・サンジュン)/東京大学名誉教授・熊本県立劇場館長兼理事長。専攻は政治学、政治思想史

政治学者の姜尚中さんの「AERA」巻頭エッセイ「eyes」をお届けします。時事問題に、政治学的視点からアプローチします。

* * *

イラク戦争やアフガニスタン紛争時は、ピンポイントでの戦闘員及びその施設などへの空爆が外れて民間人が亡くなるということが起こりました。あの当時、新聞を賑わした言葉の一つに「誤爆」という言葉があります。つまり、米国は誤爆という「弁明」を盾にして、実際には雨あられと空爆を繰り返してきたわけです。

今回、イスラエル当局のスポークスマンは、民間人が亡くなったことに対して「誤爆だった」という「弁明」すら使っていません。米国がやった空爆を真似ながらも、その誤爆という「弁明」すら使わない無差別の空爆が展開されているにもかかわらず、痛痒(つうよう)を感じないのはなぜなのでしょうか。その裏側にあるのは「テロリスト」という言葉がひとり歩きしているからだと思います。

かつてベトナム戦争時には、米国によってベトコンが「テログループ」と同じような扱いを受けました。日中戦争の時の一般民衆に紛れたゲリラの「便衣隊」も、タリバンもテロリストと同じでした。

【こちらもチェック!】

姜尚中さんのコラム「eyes」はこちら!

テロリストという言葉ほど、その内容を詮索しないで我々を金縛りにし一切の思考停止をさせるものはないと思います。一度認定されれば、テロリストには裁判なぞ一切必要なく詮索をする必要もないというわけです。テロリストとして命名された瞬間に、今回のような自衛権をはるかに超えた無差別の報復が行われても仕方がないと我々は金縛りにあっているわけです。

果たして、全てをテロリストという形で真っ黒に塗り固められるのでしょうか。確かに、アルカイダやIS(イスラム国)のようにテロを厭(いと)わない「真正」テロリストがいます。しかし、国家が、ある集団やある個人にテロリストのラベルを貼った途端に、即座に殺していいということになるのでしょうか。

ガザで生き延びた若者たちに植えつけられるのは、憎しみでしょう。将来、彼らは第2、第3のハマスになっていくのではないでしょうか。我々はテロリストという言葉をまず吟味する必要があります。そして、テロリストという言葉に注意を払い、思考を停止せずに、その自己増殖的に広がるイメージの氾濫に注意を払わなければなりません。

◎姜尚中(カン・サンジュン)/1950年熊本市生まれ。早稲田大学大学院政治学研究科博士課程修了後、東京大学大学院情報学環・学際情報学府教授などを経て、現在東京大学名誉教授・熊本県立劇場館長兼理事長。専攻は政治学、政治思想史。テレビ・新聞・雑誌などで幅広く活躍

※AERA 2023年11月20日号

【こちらもチェック!】

姜尚中さんのコラム「eyes」はこちら!

「イスラエル援護に余念がない米国 あのイラク戦争から何を学んだのか」姜尚中

姜尚中(カン・サンジュン)/東京大学名誉教授・熊本県立劇場館長兼理事長。専攻は政治学、政治思想史

政治学者の姜尚中さんの「AERA」巻頭エッセイ「eyes」をお届けします。時事問題に、政治学的視点からアプローチします。

* * *

国連安全保障理事会で10月18日、ブラジルが提出したイスラエルとハマスによる戦闘の中断を求める決議案が否決されました。15カ国中、日本や中国など12カ国が賛成しましたが、米国が「イスラエルの自衛権への言及がない」と拒否権を行使したためです。

イスラエルのパレスチナに対する国際法に反する軍事的侵攻や人道上の迫害を国連の安保理で取り上げても是正措置が取られず、現状が追認されてきたのは、米国による拒否権の行使があったからです。今回の拒否権の行使で、改めて米国とイスラエルが強力なコネクションを持ち、一心同体だったということが可視化されました。

米国はイスラエル援護に余念がないようです。ハマスを単なるテロ集団と断言できるのか、見方が分かれるでしょうが、たとえイスラエルの自衛権を認めるとしても、それは一定の制約が課されています。すでにこの間、民間人に多大な犠牲者を出しており、「虐殺」という批判があっても否定できないはずです。しかも、水や電気、食料などが途絶したガザは、人道上も看過出来ない過酷な環境に置かれており、そうした包囲網そのものが国際法に違反しています。

【こちらもチェック!】

姜尚中さんのコラム「eyes」はこちら!

米国はあのイラク戦争から何を学んだのでしょうか。それどころか、ハマスのイスラエル攻撃を、イスラエル版「9.11」と喧伝し、イスラエルのタガの外れた自衛権の行使を追認するとすれば、ロシアのウクライナ侵攻を非難できるのでしょうか。国際社会は、そうしたダブルスタンダードが我が物顔に闊歩する不条理に気づきつつあります。今後、イランやトルコの介入次第では、中東全体に戦火が拡大し、ウクライナでの戦争と関連して世界は制御不能の戦火の延焼に覆われるでしょう。

今回、安保理では奇しくも日本は中国と足並みを揃えることになりました。中東の石油に依存せざるを得ないという点では中国も日本も、さらに韓国も同じです。東アジア諸国は、安全保障上の対立があっても、中東の平和と安定という点では共通の利害を分かち合っており、連携が必要であることを端なくも浮き彫りにしたと言えます。嫌中、反日だけでは行き詰まってしまわざるをえないのです。

◎姜尚中(カン・サンジュン)/1950年熊本市生まれ。早稲田大学大学院政治学研究科博士課程修了後、東京大学大学院情報学環・学際情報学府教授などを経て、現在東京大学名誉教授・熊本県立劇場館長兼理事長。専攻は政治学、政治思想史。テレビ・新聞・雑誌などで幅広く活躍

※AERA 2023年11月6日号

【こちらもチェック!】

姜尚中さんのコラム「eyes」はこちら!

インフルエンザ大流行の日本に一時帰国 女医が改めて考えたワクチン接種の大切さ

山本佳奈(やまもと・かな)/1989年生まれ。滋賀県出身。医師

日々の生活のなかでちょっと気になる出来事やニュースを、女性医師が医療や健康の面から解説するコラム「ちょっとだけ医見手帖」。今回は「ワクチン接種の大切さ」について、鉄医会ナビタスクリニック内科医・NPO法人医療ガバナンス研究所の内科医・山本佳奈医師が「医見」します。

* * *

最新の新型コロナウイルスワクチンの追加接種を、アメリカのドラッグストアで済ませた2週間後、およそ11カ月ぶりに日本に帰国しました。

日本を離れた頃は、マスクをすることが当然だった日本でしたが、すっかりマスクなしの日本に戻っていたことに、とても嬉しく思うと同時に、昨年末の出国時はガラガラだった成田空港が、日本人はもちろん、訪日観光客でかなりの混雑だったことに、衝撃を覚えたことは言うまでもありません。

さて、日本への帰国前に耳にし、少々気になっていたのが、日本におけるインフルエンザの流行です。インフルエンザの流行している日本に帰国するというのに、新型コロナウイルスと同日接種しようと予約していたインフルエンザワクチンをキャンセルしてしまい、ワクチン未接種のまま帰国することになってしまったからです。

アメリカでは36ドル

キャンセルしてしまったのは、まだ医療保険への加入が完了しておらず、インフルエンザワクチン接種に必要な費用は36ドルかかることがわかり、「保険に加入できたら、接種しようかしら……」と思ってしまったからです。その後、帰国することが急遽決まり、接種しておけばよかったと思いながらも日本に帰国し、街に繰り出しては、用事を済ませることになってしまいました。

【こちらも話題】

新型コロナウイルスワクチンを女医がアメリカで接種しようと思ったいくつかの理由

https://dot.asahi.com/articles/-/204023

写真はイメージ(GettyImages)

10月27日に厚生労働省より発表された資料(※1)によると、令和 5 年第 42 週(令和 5 年 10 月 16 日から令和 5 年 10 月 22 日まで)における全国のインフルエンザ定点当たりの報告数は16.41 と前週の11.07 よりも増加したこと、また、これらの報告から、全国の医療機関を受診したインフルエンザの患者数は約54.4万人と推計され、前週の推計値であり約38万人よりも増加傾向にあることがわかったと言います。

滞在中、電車を使用し、観光客の多く集まる所や密集するスポットにも行きましたが、そういった所に行く限りでは、マスクをしている人もいなかったからでしょうか。インフルエンザが流行しているというリアルを感じることはできませんでした。

出歩いたことで、流行しているインフルエンザにかかってしまったとしたら、流行していることを実感できたのかもしれませんが、幸い、日本での滞在中、体調を崩すこともなく、アメリカへ向かう便に乗ることができそうなので、ほっとしています。

渡航先の健康問題を確認すべき

旅先で体調を崩してしまっては、あらゆる面で大変であること、せっかくの旅が台無しになること、そして体調によっては帰国を延期せざるを得なくなることから、改めて渡航のためのワクチン接種の大切さを、今回の渡航を通じて考え直すことができて、よかったと感じています。

【こちらも話題】

アメリカのコロナ感染最新状況から女医が考える 日本でこの秋冬にすべき対策とは?

https://dot.asahi.com/articles/-/201731

早速、アメリカのドラッグストアでのインフルエンザワクチン接種を予約することができたので、帰国したら必ず接種しに行くことから始めようと思います。

そして、来年は、南米やヨーロッパへの渡航を考えていたこともあり、まずは、渡航したいと思っている国へ渡航するにあたり、アメリカ疾病予防管理センター(CDC※2)が推奨しているワクチンの種類を調べることから旅の計画を立てたいと思っています。

コロナパンデミックが落ち着き、きっと多くの方が海外旅行を計画されていることと思います。CDCのホームページから、渡航予定の国を選択してみてください。渡航先での健康問題や推奨されているワクチンの種類、そしてワクチンでは予防できないが、渡航先で注意すべき健康問題について確認することを、是非ともお薦めしたいと思います。

(参照URL)

※1https://kansen-levelmap.mhlw.go.jp/Hasseidoko/Levelmap/flu/new_jmap.html

※2https://wwwnc.cdc.gov/travel

「世界が震撼したイスラエル攻撃 ガザ地区で悲劇繰り返すのではなく停戦を」姜尚中

姜尚中(カン・サンジュン)/東京大学名誉教授・熊本県立劇場館長兼理事長。専攻は政治学、政治思想史

政治学者の姜尚中さんの「AERA」巻頭エッセイ「eyes」をお届けします。時事問題に、政治学的視点からアプローチします。

* * *

イスラエルの鉄壁の防空システムをかいくぐったハマス(イスラム武装組織)の大規模なイスラエル攻撃は世界を震撼させました。米国など西側諸国はハマスの「テロ」を糾弾し、イスラエル支持を明らかにしています。そしていま、イスラエルは雪辱を果たすべく、ガザ地区を包囲し、地上戦に打って出る態勢を整えています。

確かにハマスの無謀な攻撃は非難の余地があります。しかし、第4次中東戦争以来、これまでなかったようなイスラエルへの攻撃が、数十倍の報復となってガザの住民を襲うことを承知で、あえてその挙に出たというのは、逆に言えばハマスだけでなく、パレスチナのガザの人々が絶望の中で呻吟(しんぎん)してきたことを浮き彫りにしています。つまり、絶望が彼らを駆り立てていると言ってもいいのです。

ガザ地区は、南アフリカのアパルトヘイト時代のアフリカ系住民の象徴の地ソウェトに、また皮肉にもユダヤ人を隔離したゲットー(ユダヤ人の強制居住区域)にも喩えられるかもしれません。そのような隔離地区に200万人近くのパレスチナ人が押し込められているのです。

【こちらもチェック!】

姜尚中さんのコラム「eyes」はこちら!

民間人をもターゲットにしたハマスの奇襲攻撃に対する報復が、ガザ地区を瓦礫の山にするような掃討作戦になるとすれば、それは現代のゲルニカとしか言いようがありません。

ガザには縦横無尽に地下トンネルが走っていると言われています。追い詰められた人々がそこに逃げ込む姿を想像すると、地下水道に逃げ込む絶望的なワルシャワ蜂起のレジスタンスの非情な姿を描いたポーランドのアンジェイ・ワイダ監督の映画「地下水道」が目に浮かんでくるようです。

こうした悲劇が世界注目の中で繰り返されるとすれば、人権や法の支配といったスローガンはただのプロパガンダに過ぎなくなってしまうはずです。そしてゲットーやホロコーストという、未曾有の悲劇的な体験をくぐり抜けてきたユダヤ人の国家が、規模は小さくても同じような蛮行を反復しようとしている歴史のアイロニーにやり切れない気持ちにならざるをえません。

それでも、とにかく即時停戦を叫ぶ必要があります。

◎姜尚中(カン・サンジュン)/1950年熊本市生まれ。早稲田大学大学院政治学研究科博士課程修了後、東京大学大学院情報学環・学際情報学府教授などを経て、現在東京大学名誉教授・熊本県立劇場館長兼理事長。専攻は政治学、政治思想史。テレビ・新聞・雑誌などで幅広く活躍

※AERA 2023年10月23日号

害毒をまき散らす「エビデンスおじさん」が管理職失格だと言い切れる理由

(写真はイメージ/GettyImages)

部下を黙らせるためのかつてのマジック・センテンス

その昔、管理職を如才なくやるためには、以下の3つの問いさえあれば良いと言われていた。

一つ目は、「過去の事例は調べたか」である。自社が過去、同様の件に遭遇したときにどのように対応したかを調べ、基本的には、完全コピーで対応する。このような前例踏襲の思考行動様式は、社内から非難される可能性も低く、過去それなりに機能してきた方法であるがゆえに、如才ない人にとってはとても使い勝手が良い。

二つ目は「他はどうしているのか」である。ほとんどの場合、自分のところで起こっている問題は、同業他社または社内の別の部署でも起こっている。だから、新しい挑戦をしたがる会社や人がどのように対応し、どのような結果になったのかを見てから行動すれば良いという思考行動様式である。成功した方法はまねし、失敗していたらその領域には近寄らない。これまた如才ない人にとっては、大変効率の良い対処の仕方である。

三つ目は、「○○さんはどう言っているのか」である。社内の有力者がこの案件に対してどのような意向を示しているかを把握し、その意向に沿った行動をすることが如才なく生きるためには重要である。たとえ会社の繁栄や成長にとって必要なことであったとしても、社内の有力者が良いと思っていない行為は絶対に歓迎されない。成功しても高い評価は得られない。大成功したときだけ、「私も前から君の考えが優れていると思っていたんだよ」と前言撤回がなされるのである。意向に反する行動の結果への期待値は異常に低い。よって、有力者の意向を把握し、それに沿って対応することも如才なく生きるためには重要なのである。

こうしたマジック・センテンスに依存する人は「自分で考えず」「安全第一」で「挑戦しない」人であるから、そのような思考行動が合う仕事に変わってもらった方が良い(すなわち出世させない方が良い)。

しかしながら、如才ない人というのは生きていく上で賢い。上記のような伝統的な問いに終始していると、最近では会社や周囲からの評価が低くなることを直感的に理解し、現在は上記の3つのセンテンスは積極的には使われなくなってきた。

その代わり、最近は、別の言葉が使われるようになっている。それはリスクとエビデンスである。いわく、「リスクは十分に検討したのか」「エビデンスに基づいているのか」だ。

「リスクは十分に検討したのか」検討させて意欲をくじく

まず、「リスクは十分に検討したのか」について考えてみよう。

新しい試みは、それが何であったとしてもリスクと不確実性の塊である。最近であれば新店を出した途端に新型コロナに見舞われ、大きな損害を被った会社はいくらでもある。地政学的な変化から、あてにしていた原材料が確保できなくなってしまったような会社も同様にある。よって、ビジネスを遂行する上で、しっかりリスクを検討することは重要だし、特に新しい挑戦をする際には、リスクの想定は絶対に必要である。

リスクを検討するフレームワークの一つとしてPEST分析がある。Politics(政治・法)、Economics(経済)、Society(社会)、Technology(技術)があり、自分たちが事業を推進する場合に、どのようなリスク――たとえば関連する法律が変わる可能性、新技術の登場の可能性、それらの影響――があるかを事前に考えることは必須である。

そこで如才なき管理職はこれを利用する。

一度やってみればわかるが、あらゆる事業活動には、多種多様なリスクがある。それらをすべて挙げて、その発現可能性と影響度の大きさを考えると、何事であってもそう簡単に成功することはできないことが明確になる。そしてリスクを洗い出すことにより、ネガティブな状況が想起され続けると、よほどモチベーションの高い担当者でなければやる気がなくなってしまう。そうするうちに自動的に新しい試みは取り下げられる。何もやらなくても良い大義名分になる。

逆転のマジックワード「エビデンス」 ビジネス=リスクテイキングなのに…

「エビデンスに基づいているのか」もリスクに負けず劣らず最近人気の問いかけである。

ここ数年来、「それってあなたの感想ですよね」という言葉遣いで、大人を「論破」した気になる小学生が増殖し、その物言いに頭を悩ませる親の嘆きもよく聞かれたが、それと大差はない。

過去のダメ管理職の特質としてよく言われたのが、KKDである。経験(Keiken)と勘(Kan)と度胸(Dokyo)の頭文字がこのKKDであり、科学的客観性や合理性に基づいてビジネスをしたい昨今のマネジメント層からは、日本企業の後進性として嫌われてきた。したがって、これからはKKDに変わって、Evidence(エビデンス)に基づいたEvidence-Based Management (エビデンスベースのマネジメント)に変えよう、という大きな流れがある。

ただ背景事情として、少なくともインターネット時代以前には、科学的に意思決定しようと思っても、手元に十分な情報がなかったということがある。それゆえKKDに頼るのは、ある意味仕方がなかったのだ。

ところが、現在、情報はむしろ有り余るほどある。それらの情報を十分に分析すれば、プロジェクトの成功可能性は飛躍的に上げられると考えられているのである。

とはいえ、現在のデータは少なくとも、過去の事例や市場の動向などである。新たなビジネスチャンスや革新的なアイデアは、データの示す傾向や過去の事実に基づく判断では捉えにくいものであり、創造性や直感の要素が重要だ。そして、成功する経営者やマネジメントはそのことをしっかり理解しており、直感を補足するためにエビデンスを集め、エビデンスの限界もわきまえた上で、意思決定をしようとするのである。

ただ、そこに付け込むのが如才なき管理職である。あろうことか「成功を保証するエビデンスを示せ」とほのめかすのである。

そもそも、リスクこそが利益の源なのであり、ビジネスとはリスクを取るところに存在する。ビジネス=リスクテイキングであり、それをどうコントロールするかが、上席にあるものの手腕の見せどころであろう。もし、完全なデータを基に極めて高い確度で成功が予測されるビジネスなのであれば、他の企業も間違いなく参入しているであろうから、すでにレッドオーシャンであるか、現在そうでなかったとしても、いずれ供給量が激増して、利益が生まれなくなるに決まっている。

しかし、成功を保証するエビデンスを出せとほのめかす管理職は、ビジネスの意味も、エビデンスの意味も知らず、自分が言っていることの矛盾にも気づかない。ビジネス不適格者と断言しても良い。

にもかかわらず、現在、「エビデンス」の一言で鬼の首を取ったような顔をするろくでなしがいろいろな場所に生息している。残念ながら、中高年の男性管理職に多く見受けられると感じられる(その数、もしくは割合についての「エビデンス」はないのであらかじめご容赦願いたい)ので、私はひそかに「エビデンスおじさん」と呼んでいる。

「エビデンスおじさん」のまき散らす害毒は、少なくとも自らリスクを取るKKDな管理職のダメさをはるかに凌駕するだろう。

伝統的な問いである「過去の事例は調べたのか」「他(ほか)はどうしているのだ」「○○さんはどう言っているのだ」。そして、最近のトレンドである「リスクは十分に検討したのか」「エビデンスに基づいているのか」――。

もちろんこうした問いを発しても構わないし、リスクなりエビデンスという語彙を使っても構わない。実際に使う必要のある場面も多々ある。しかしながら、こうした便利な言葉を自分が何もしないために、空虚に垂れ流す如才なき管理職には、さっさとお引き取りを願った方が良いだろう。放置するのはそれこそリスクであり、それはエビデンスを示すまでもなく、明らかだ。

(プリンシプル・コンサルティング・グループ株式会社 代表取締役 秋山 進、構成/ライター 奥田由意)

姜尚中「『あるべき』論や希望的観測だけで大量殺戮続けば、ウクライナ国家そのものの解体になりかねない」

姜尚中(カン・サンジュン)/東京大学名誉教授・熊本県立劇場館長兼理事長。専攻は政治学、政治思想史

政治学者の姜尚中さんの「AERA」巻頭エッセイ「eyes」をお届けします。時事問題に、政治学的視点からアプローチします。

* * *

ウクライナ産穀物の輸入一時禁止をめぐり、ポーランドがウクライナへの武器供与停止に言及するなど両国の対立が深まっています。ウクライナの隣国で難民支援や武器援助、さらに兵站機能もかねていたポーランドの方向転換は大きな変化です。NATOあるいはEU諸国に連鎖反応を及ぼす可能性もありそうです。

国連総会でのゼレンスキー大統領の演説も以前のようなスタンディングオベーションは起こりませんでした。これらは支援疲れだけではなく、戦争が長期的な消耗戦になることで、その影響が局所的な地域に限定されず、世界的に波及しつつあることの表れではないでしょうか。

それと連動して欧州を揺るがしているのは、難民の大きなウェーブが起きていることです。この間、イタリアの島に約1万人規模のアフリカ難民が押し寄せました。いまアフリカは、クーデターや内戦、紛争、気候変動、それに加えロシアやウクライナからの穀物が滞り、大きな問題を抱えています。これは、2015年に欧州難民危機と呼ばれた大規模流入の再来ではないでしょうか。

【こちらもチェック!】

姜尚中さんのコラム「eyes」はこちら!

他方、米国では、政府や議会で第二のアフガニスタンにならないためにはどうすべきか、水面下で議論されていると思います。ゼレンスキー、バイデン両大統領の会談で長距離ミサイルの供与が合意されたという報道がありますが、米国はテコ入れと事実上の撤退の両睨みでウクライナ支援を「当分の間」続けていきそうです。

非は明らかにロシアにあるにしても、戦略的な成果や目標が明確に定まらないまま、「あるべき」論や希望的観測だけで大量殺戮が続けば、ウクライナ国家そのものの解体になりかねず、取り返しがつきません。

第1次世界大戦の軍事的な勝利の後に何が訪れたのか。ジャーナリストのバーバラ・W・タックマンの名著『八月の砲声』の最後は次の言葉で締めくくられていますが、これはウクライナでの戦争にも当てはまるのではないでしょうか。「ついに戦争が終わったとき、ひとびとの希望とはうらはらの種々が生じた。そのなかに、他のすべてのものを支配しかつ超絶したものがあった──幻滅である」

◎姜尚中(カン・サンジュン)/1950年熊本市生まれ。早稲田大学大学院政治学研究科博士課程修了後、東京大学大学院情報学環・学際情報学府教授などを経て、現在東京大学名誉教授・熊本県立劇場館長兼理事長。専攻は政治学、政治思想史。テレビ・新聞・雑誌などで幅広く活躍

※AERA 2023年10月9日号

幾田りら「音楽で嘘をつきたくない」 自ら紡ぐ音楽は「自分自身を自由に描ける場所」

シンガー・ソングライター 幾田りら(photo/Kana Tarumi)

「YOASOBI」のボーカル・ikuraとしても活動する幾田りらさんがAERAに登場。「日常の“心が揺れた瞬間”を歌にしたい」と話した。AERA 2023年10月2日号の記事より。

* * *

中学生の頃から、曲を作り歌ってきた。幾田にとって、歌で自分を表現することは自然なことだったと言う。

「母が書いた歌詞に、父が自作の曲をつけて歌をプレゼントしたこともありました。いつも音楽が暮らしのかたわらにあった気がします」

今年3月に日本大学藝術学部を卒業。この4年間は激動だった。

シンガー・ソングライター幾田りらとしてのソロ活動に、2019年には音楽ユニット「YOASOBI」のボーカル・ikuraとしてデビュー。どちらの活動にも全力を注いできた。

20年から現在までに、幾田はシングル曲を8曲リリース。3月には全曲作詞作曲を手掛けたオリジナルアルバムを発売し、10月6日公開の映画「アナログ」のインスパイアソングも書き下ろした。「この先も幾田りらとして紡ぐ音楽が、自分自身を自由に描ける場所で在り続けたい」という願いから、アルバムタイトルは「Sketch」と名づけた。

AERA 2023年10月2日号より

「音楽で嘘をつきたくない。それは昔からずっと思っています。その意味で、10代の学生ならではのリアルな悩みや青春を大学で経験できたことはとても大きかった。曲を作り続けるための、たくさんの引き出しを作ってくれました」

社会人になり音楽に費やせる時間は増えたが、音楽以外の経験も貪欲に積んでいきたいと話す。そこに音楽を長く続けるためのヒントがあるのかもしれない。

「今年の9月初めに、DREAMS COME TRUEさんの東京ドーム公演を観に行かせていただいたんです。それが本当に衝撃的で……。来年でデビュー35周年を迎えられるんですけど、デビュー当初と変わらない歌声と声量で30曲ぐらい歌っている(吉田)美和さんを見て、『もうすごい!』って感動しきりでした。美和さんみたいに、私もかっこいい音楽人生を歩みたいです」

(ライター・澤田憲)

※AERA 2023年10月2日号