眞子さまと紀宮さまの結婚はなぜ、こんなに違ったのか? 明かされる宮内庁と報道陣との裏交渉

内親王の結婚問題をめぐり、報道と公益性が問題になっている。だが、皇室が「公」として存在であるのも事実だ。これまでの内親王の結婚報道に対して、宮内庁はどう折り合いをつけてきたのか。

内親王の結婚は、2005年に都庁職員である黒田慶樹さんと結ばれた黒田清子さん(紀宮さま)以来の慶事のはずだった。

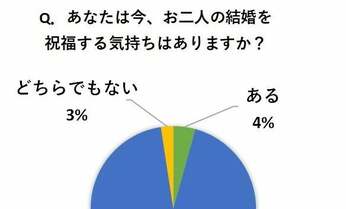

実際、2017年に眞子さまと小室圭さんの婚約内定が宮内庁から発表されたとき、世間は祝賀ムード一色だった。

だが、小室家と母、佳代さんの元婚約者との金銭トラブルが報道されたことで空気は一変した。元婚約者の返済の訴えに対して、小室さんが「贈与」だと主張し続けた姿勢に、世論は反発し、現在の報道合戦へとつながって行った。

そして今回、宮内庁は10月26日の眞子さまと小室さんの結婚と記者会見を発表した。同時に、小室圭さんとの結婚をめぐり、誹謗(ひぼう)中傷と感じられる出来事が続いたことで、眞子さまが「複雑性PTSD(心的外傷後ストレス障害)」の状態であると診断されたことも公表した。

男性皇族の結婚は、宮内庁が組織をあげてお相手選びを行う。 他方、民間に出てゆく内親王や女王など女性皇族の場合、結婚までの過程は宮内庁でもごく一部の幹部しか把握していない。

結婚後は、女性皇族本人が民間人になることもあり、デリケートな問題になりがちだ。

それでも、内親王のお相手に注目が集まるのは、特別なことではなかった。

実際、「紀宮さまの婚約」もスクープで始まった。東京都渋谷区にあった黒田さんの自宅マンション周辺には報道陣が押し寄せ、警察官も動員された。

「どのメディアも黒田慶樹さんの近影を持っていなかったこともあり、映像や写真を撮るまでは、一歩も引けないという空気だった」(当時の報道関係者)

緊迫した現場の調整にあたったのが、宮内庁だった。当時の宮内庁次長が水面下で調整役を務め、総務課長が責任者として現場に駆けつけた。

2004年11月14日 「婚約へ」のスクープが報じられた日、自宅マンションに報道陣が殺到した。自宅前で紀宮さまとの婚約について会見する黒田慶樹さん

黒田慶樹さんが自宅に引きこもっていたのでは、いつまでも騒ぎがおさまらない。総務課長は、黒田さん側にこう交渉した。

「メディアの気がすむように、すこしでいいから本人が顔を出してくれないか」

報道陣にも、本人がこれだけは対応するからあとは引いて欲しいと伝えた。

黒田さんはマンションの敷地に顔を出し、やや緊張しながらも笑顔をみせた。 突き出されたマイクやカメラを前に、ミニ「会見」が行われた。

紀宮さまという内親王の結婚報道。お相手の黒田さん側と宮内庁、そして報道の間に、ある程度の信頼関係があり、連携がうまくいったケースだ。

実際、当時の朝日新聞は、婚約内定のスクープを出すにあたり、紀宮さまの気持ちを傷つけないよう、また黒田家に迷惑をかけないよう細心の注意を払っていたという。黒田さんの職場や自宅に報道陣が殺到することを考慮し、勤務のない日曜日を選ぶなどした。そうした配慮は、黒田家にも伝わった。記事を出す前日に、黒田家周辺から、「配慮に感謝申し上げ、ありがたく思っています」とのメッセージが担当記者に伝えられたという。

眞子さまの結婚問題で議論が白熱したのは、”内親王にふさわしいお相手であるか”という点だった。

過去の内親王や女王など皇族女性のお相手は、格式のある家柄であるという意識が、国民の側にもあったからだ。

だが「紀宮さま」の結婚で、黒田慶樹さんが特段、”ふさわしいお相手”として認識されていた訳でもなかった。取材した人物は、こう話す。

「黒田さんが内親王に”ふさわしいお相手”であったかと言われれば、特段そういう訳でもなかった。学習院初等科からの秋篠宮さまの同級生ではある。しかし、ご本人は都庁職員といういち地方公務員で、ごく平凡な市民。親縁をたどれば旧華族がいるとはいえ、それもあとから分かった話だった」

当時の新聞には、「皇女が普通の市民と結婚するのははじめてのこと」と書かれた。

黒田慶樹さんは、まだ学生のときに父親を亡くしている。当時の記事を読み返すと、宮内庁関係者の話として、黒田さんの人物像をこう表現していた。「若くして苦労し、人の気持ちがわかる人」ーー。

清子さんと黒田慶樹さんの結婚を取り持ったのは、兄の秋篠宮さまだった。秋篠宮ご夫妻は、妹と友人の関係に必要以上に立ち入ることなく、そっと見守った。

眞子さまの婚約内定当時、宮内庁幹部を務めた人物はこう話していた。

「民間に出る皇族女性の場合、お相手が皇族方と交流のある家の出身であることがほとんどで”身辺を確認”する慣習がなかった。小室さんの場合も、同様です。ましてや、小室さんの場合、秋篠宮家が調べることを望まなければ、宮内庁が勝手に調査などする訳にはいかなかった」

清子さん自身も、自分が民間に出るにもかかわらず、お相手について情報が公にされ過ぎることに、よい思いはなかったようだ。

そうした妹の気持ちを秋篠宮ご夫妻は知っていた。だからこそ、眞子さまの結婚に際し、小室家をあれこれ調べることをしなかったのだろう。

「2017年5月に、NHKが『眞子さまご婚約へ』とスクープを打った後、いざ報道各社が小室さんのあたたかなエピソードを取材しようと周辺を当たった。しかし、出てくるのは予想と異なる内容で、戸惑ったのは確かです」(皇室記者)

宮内庁は眞子さまについて、「自分自身と家族、結婚相手と家族に対する、誹謗中傷と感じられる出来事が長期的に反復され、逃れることができないという体験をされた」と説明した。

一方で、内親王の結婚相手についての取材と報道によって、結婚相手である小室家が「金銭トラブル」という問題を抱えていたことが、結婚前に判明した。それはまぎれもない事実だ。

小室さんがパラリーガルとして日本の法律事務所に勤務していた当時には、こんなこともあった。小室さんの仕事に関係する人物が、自分の知人まで呼んで、小室さんと眞子さまと一緒に食事をしたこともあった。当時、眞子さまの「皇族」という立場が利用されかねないと、紀子さまが心配していたと聞いている。

宮内庁は、「誹謗中傷が眞子さまを追い詰めた」として、「誹謗中傷がなくなれば症状は改善する」と主張する。

では、皇族やその結婚相手に対する報道を止めさせれば、問題は解決するのだろうか。

象徴天皇制を研究する名古屋大の河西秀哉准教授(歴史学)は、ことはそう単純ではない、と話す。

「眞子さまと小室さんは、他の元皇族のように、結婚後に晩さん会や祭祀に出席することはないと思います。しかし、小室さんが皇位継承順位2位の悠仁さまの義兄となるのは事実です。元皇族の肩書や、天皇家の親族という立場が、『皇室ブランド』のように影響力を保持する可能性はあると思います」

皇族の結婚相手の背景や人となりについて国民が知る機会がなくなれば、ブラックボックス化する。仮に問題が起きた時、皇室に対するダメージは計り知れないだろう。

「もちろん、皇族に自由意思はあります。だからと言って、『眞子さまの意思を全て聞き入れましょう。自由に結婚してください』という訳には、単純には行かないでしょう。皇族が民間人と同じ条件で、自由意思を認められるのであれば、その存在は、我々と変わらない。皇室の存在意義を失う矛盾を抱えてしまう。皇族にも人権がある、といった憲法上のロジックでは解決できないところに、この問題の難しさがあります」

自由意思を求めた内親王の結婚問題は、皇室制度そのものに、波紋を投げかけている。

(AERAdot.編集部 永井貴子)