【Vol.28】「まったくの他者」の物語を通じて自分や社会を見つめ直す

画一化されていく時代の中で

演劇に魅せられて

畑山:私は1962年生まれですが、鐘下先生とは同年代でしょうか。鐘下先生は北海道の高校で演劇に出合ったそうですね。どんな青春時代を過ごしていましたか。

鐘下:僕は1964年生まれですが、早生まれなので学年としては1963年生まれ学年です。なので学長が1年「先輩」ですね。昨今、若い人たちの間では「80年代」がブームなんて聞いたことがあって、さまざな意味であの時代はあこがれの対象のようです。今大学で接する学生たちの年代、つまり10代後半から20代前半、僕はまさにその80年代の渦中にいました。でも僕が実際に体験した80年代って、それ以前の時代に比べると、どんどん面白くなくなるというか、すべてが画一化していくような時代に思えて。たしかに景気は良かったけれど、なんだか世の中全体が「決まり切った」方向に向いているような窮屈さを感じていました。

そんな80年代にかけて高校生活を送っていた頃、先輩に勧誘されて無理やり演劇部に入部させられました。それまで演劇なんてものにまったく興味もなかったのに、先輩後輩交えながら自分たちで脚本を書いたり、演出したりして作品をつくるなんて経験を初めてしました。それまではなにをするにも、教員に指導されて、というのが普通でしたから、そうした体験がすごく新鮮で楽しかったんです。

畑山:いろんなものが整備されて、社会のレベルが全体的に上がっていくけれど、どうもその大きな体制に対して反感を覚えるという時期ですね。同じような経験が私にもありますが、反体制的なパンクロックが日本に入ってきた頃で、よく聴いていたんです。先生にとっては演劇が自由を感じられる世界だったのですね。

鐘下:それまで小中学校で接してきた演劇というのはどこか道徳的な匂いがあって、「友だちを大切にしましょう」というようなテーマの作品が多かった。高校生になって初めて、いわゆる「アングラ」劇に接した時、自分が演劇に対して抱いていたイメージとまったく違って、「こういうことをやったり、言ったりしてもいいんだ!」と驚いて。当時は劇作家・つかこうへいさんが元気だった頃。つかさんの芝居って毒舌的な内容が多くて、日常では言っちゃいけないことを表現している。そんなところに自由を感じました。

畑山:高校卒業後は上京して専門学校で演劇を学ばれたと。演劇企画集団「THE・GAZIRA(ガジラ)」を創設されたのは1987年。

鐘下:学校を出て、当時は俳優を志して、故・西田敏行さんや、高畑淳子さんなどが所属する「劇団青年座」の養成所に1年通ったんですよ。その後、同期の仲間と劇団をつくりましたが1、2年で辞めて、それで本格的に劇作家、演出家として「ガジラ」を創設しました。

畑山:どんな思いでつくったのですか。

鐘下:当時は、今みたいにたくさん芸能事務所もありませんでしたし、若い連中が芝居をやるとなったら、自分たちで劇団をつくるのがポピュラーだった。でも劇団ってもちろん良い面はありますが、人間関係が濃密な分、創作以外のところでもいろいろと芝居とは関係のないゴタゴタが起こる。当時の私は「芝居だけをしたい」と思ったんですよね。それでガジラは「うちは劇団じゃないです。芝居をやるために集まっている集団です」と掲げて作品毎に創作メンバーを集める「企画集団」という形式をとりました。当時は珍しいあり方でした。

畑山:それほどお芝居が好きで、集中したかったのですね。でも、マネジメントも必要になってくるわけでしょう。どのようにお金を集めて、興行していたのですか。

鐘下:当時は、特に若い集団などは「手打ち」スタイルがほとんどです。時代的に企業メセナなんてのも一般的じゃなかったし、行政関係の助成金もほとんどなかった。出演者もみんなでお金を出し合って、ノルマのチケットを売りさばいてなんとか公演を打ち続けました。90年代後半から、国や自治体などから助成金がもらえるようになると、専門の制作者がいないとさすがにむずかしくなりました。それまでは自分たちでなんとか切り盛りできてましたし、制作的な事務仕事なんかも僕がほとんどしてましたね。

畑山:芸術選奨文部大臣賞新人賞を1992年に受賞されますが、これはかなり早い時期だったんじゃないですか。その後も演出家としていろいろな賞を獲られています。

鐘下:同世代の中では、いわゆるデビューが早い方でしたね。新人賞を受賞したのは20代後半でした。

かけ離れた他者を演じることで

現在の自分も見えてくる

畑山:たくさんの作品をつくられてきましたが、どんな問題意識を抱いて、作品に込められたのでしょうか。

鐘下:特に80年代後半はまだ景気が良い時で、世の中がなんだか浮かれている。そういう風潮に対して「本当にこれって幸せなの?」と疑問を抱いていました。「見えないところで、もっといろんな問題があるんじゃないの?」と。客席のみんなが湧くエンタメ系のお芝居をやるよりも、日常で見えないことや知らないものに手をつけていきたくて。現実にあった事件や戦争を題材にしていきました。

畑山:お金が増え、家も車も冷蔵庫も揃って、マテリアルな社会が育ってくるけれど、自分自身は幸せなのか、自由なのかという疑いがある。そういうところをテーマに作品をつくっていきたかったのですね。

鐘下:そうですね。「ガジラ」を立ち上げた頃は俗に「小劇場ブーム」なんて言われていた時代です。今だったら考えられないけども、女性誌に「旬の劇団100選」なんて記事が出た時代。そういうふうな風潮にもちょっと乗り切れなかったですね。

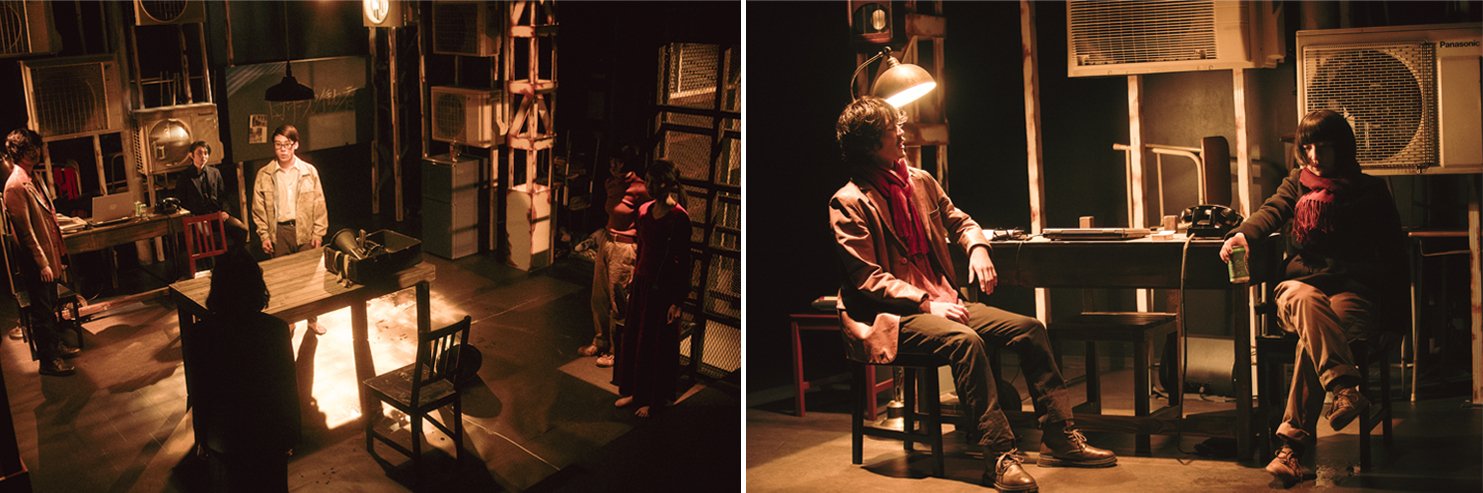

畑山:桜美林大学の芸術文化学群では毎年OPAL(※1)という公演を行っていますが、先生は「KANESHITA・OPAL」として演劇をプロデュースされています。私も拝見して印象的だったのが、2024年12月の公演『あるいは友をつどいて』(※2)です。50年前に起こった「連続企業爆破事件」を題材にしていて、「学生たちは、ここまでやるのか!」と驚かされました。「当事者」になり切るためには、実在の人物たちが抱いた問題意識を学生自ら体得しなければならなかったはず。短期間で学生たちにあれだけのことを成し遂げさせた先生の思いとは、どんなものでしたか。

※1 桜美林大学パフォーミングアーツ・レッスンズ(通称OPAL/オーパル)

桜美林大学芸術文化学群演劇・ダンス専修が授業の一環としてプロデュースし、その芸術教育の成果を、地域をはじめ広く一般に発信する舞台公演。第一線で活躍する演出家や振付家のもと学生がキャストとスタッフを務める。

※2 KANESHITA・OPAL/2024『あるいは友をつどいて』

31回目となるOPALで、2024年12月に 全10公演を実施した。1970年代に起きた東アジア反日武装戦線による「連続企業爆破事件」を題材に、「THE・GAZIRA」が2004年に初演した作品を大幅にリニューアル。鐘下先生が構成・脚本・演出を手がけ、学内オーディションで選抜された学生7人が出演した。

鐘下:2000年代初め頃から、演劇界でもいわゆる「半径3メートル」問題が言われはじめました。若い人が自分の半径3メートルの世界しか描かなくなった、云々と。そうした風潮は今も続いていて、大学で接する学生たちも、話を聞いていると、自分の目に映る範囲内の人間関係ばかりに注目し、その世界の中で、どう自分らしくあるべきかにばかり悩んでいる感じがある。そこで演劇を創作する時くらい、「普段の自分をどう表現するか」ではなく、「普段の自分とはまったく違う人たち」を表現していくことが大切だと思うんです。『あるいは友をつどいて』では60~70年代のテロリストを描きましたが、今の学生の日常生活から見れば、「まったくの他者」といえますね。そうした、今の自分たちとは全くかけ離れた世界を生きている他者を、まさに今の自分の身体を使って「演じる」ことで、改めて今の自分たちはもちろん、今の社会、世界を見つめ直すことができるのではないかと思います。

畑山:「完全なる他者」ですね。

鐘下:日常生活では、自分と話や気が合う「近しい他者」と繋がりたがるものですが、自分とまったく違う人を知ることによって、今の自分を相対化できるはずです。昨年12月の公演に向けては、夏休み頃から「そもそも共産主義ってなんだ?」というところから基礎知識を積んでいきました。「当時の大学や学生運動ってこういう状態だったよ」と話すと、そのこと自体の良し悪しは別にして、学生たちは興味を持ってくれましたね。

演劇で磨かれるコミュニケーションは

卒業後にも生かされる

畑山:なにかと「コンプライアンス」が叫ばれる現代社会。誰かを守るためのルールだとは思いつつ、先生が先ほどおっしゃった「社会的な窮屈さ」に通じるものもあると思います。そんな中、今の時代の演劇はどうあると考えますか。

鐘下:我々が若かった頃にあったような「小劇場ブーム」なんてものは今はありませんし、若い人があこがれる劇団もほとんどなくなっています。地道に劇団活動をしている人も少なくなりました。大手が企画するエンタメ作品でこそ収益が上がるような時代です。そういう中でもう一度、観客と演者の距離が近く、人が人を目の前で「目撃」できるような演劇の場がたくさんできると良いのではないかと思います。

畑山:最後に、大学で演劇を学ぶ意味とは何でしょうか。

鐘下:作品をつくる過程では、人と「ああでもない、こうでもない」とぶつかり合い、時には喧嘩したりすることもあります。そういうふうに意見を交えた経験は、卒業後にたとえ演劇業界に進まなくても、大きな財産になるんじゃないかと思います。

演劇は、多くの人々との出会いを可能にします。私自身、演劇を通じてさまざまな人と出会い、多くの経験をしました。演劇で重要なのは、答えを見つけることではありません。答えを探す「思考」です。それは世界に対する見方を変え、同時に自身の変化も促します。共に悩み、共に考える。ここに演劇の基本と「力」があると、私は信じています。

鐘下辰男

桜美林大学 芸術文化学群 教授

1984年3月、日本工学院専門学校芸術専門課程演劇科卒業。1987年、演劇企画集団THE・GAZIRA設立。2000年4月~2010年3月、日本工学院専門学校芸術学部俳優声優科非常勤講師。2002年4月~2010年3月、桐朋学園大学演劇専攻科非常勤講師。2007年4月~2008年3月、桜美林大学総合文化学群演劇専修客員准教授。2008年4月~2014年3月、桜美林大学総合文化学群講師。2014年4月~2021年3月、同大学芸術文化学群准教授。2021年4月より芸術文化学群領域長を務め、2022年4月に教授就任。

1987年10月、ジェルス・サーキットグランプリ。1989年2月、パルテノン多摩小劇場フェスティバル・最優秀賞。1992年2月、第42回芸術選奨文部大臣賞新人賞(演劇部門)。1997年2月、第4回読売演劇大賞優秀演出家賞。1997年12月、第32回紀伊国屋演劇賞個人賞。1998年2月、第5回読売演劇大賞、最優秀演出家賞。1999年5月、第37回ギャラクシー賞月間賞。2009年7月、北海道鹿追町「特別町民栄誉彰」

文:加賀直樹 写真:今村拓馬

桜美林大学について詳しくはこちら

このページは桜美林大学が提供するAERA DIGITALのスポンサードコンテンツです。