過去最悪のクマによる人的被害 10月に住民33人が襲われた秋田県の担当者は「名前を明かさないで」と懇願

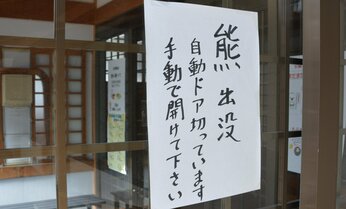

クマが出没した現場近くの寺では、クマが入って来ないように自動ドアの電源を切った=10月9日、秋田市

全国各地でクマの被害が相次いでいるなか、クマに襲われる人的被害の件数が過去最悪になったことが、環境省の調べでわかった。なかでも秋田県は、人的被害の3分の1を占める「異常事態」。東京都内でも、目撃例が相次いでいる。要因の一つと考えられているのが、クマのエサであるブナ類(ドングリ)の「大凶作」。今後も冬眠のため、エサを求めて動きが活発化すると見られており、警戒が必要だ。

* * *

環境省は11月1日、ツキノワグマやヒグマによる人的被害の状況について発表。人身被害は全国で180人(10月31日現在)に上ったと明らかにした。記録がある2006年以降、これまで最多だった20年度の158人を上回り、過去最悪となった。

そのなかでも最も被害が多いのが、秋田県だ。

「もう何と言ったらいいのか。異常事態だとおっしゃる方もいます」

秋田県自然保護課の担当者は、切迫した状況を口にする。

「本当に毎日、クマが出る。毎朝、地元新聞に出没情報が掲載されますが、ものすごい数です。ありとあらゆる場所にクマが出ている。記事もクマの話題ばかりですよ」

県によると、今年度のツキノワグマによる人身被害は、11月2日現在で64人。すでに昨年の10倍以上だ。このうち10月だけで33人も襲われており、被害がほぼ毎日のように起きている状況だ。

「20年度は9人、21年度は12人、22年度は6人でしたから、今年はとんでもなく多い。クマの生息範囲が広がり、人の生活圏に出てきたクマと遭遇するケースが目立ってきました。今年は特にそうです」

10月9日、秋田市新屋寿町の住宅地にクマが現れ、回覧板を届けようとしていた70代の女性や散歩中の80代の男性など、5人が襲われた。

【こちらも話題】

クマに出会ったら逃げてはいけない…市街地に出没する「アーバンベア」は人への警戒心が薄い

https://dot.asahi.com/articles/-/202538

東京都内に設置したセンサーカメラで撮影されたツキノワグマ=東京都環境局提供

鹿角市八幡平地区や仙北市玉川地区などには、人が集めた山菜を奪うなど、積極的に人を襲う、危険性の高い個体が生息しているとみられ、県はこれらの地区に立ち入るのを禁止している。

ところが今年は「いつでも」「どこでも」「誰でも」クマに遭遇するリスクがあると、県がウェブサイトなどで注意喚起。担当者は、

「本当にどこにでもクマがいる」

と話す。以前はタケノコ掘りや山菜採りなどのために山に入った人が襲われるケースが多かった。しかし最近は、市街地にクマが出没し、襲われるのだ。

県は、クマと鉢合わせしないよう、鈴やラジオ、スマホを鳴らすなどして、音で人間の存在をクマに知らせるよう推奨している。しかし、それでも道端の藪の中から飛び出してきたクマに襲われた事例もあり、残念ながら被害を完全に防ぐ方法はないという。

本当の原因はわからない

クマによる被害が増えている背景には、過疎化の進行とともに耕作放棄地が増え、クマの生息範囲が拡大していることがあるとされている。

ではなぜ今年、これほど被害が多発しているのか。

その理由の一つとされているのが、クマの食料不足だ。

林野庁は10月20日、東北各県のブナの結実状況を発表。青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県の東北全県で、「大凶作」という結果だった。

ブナは、クマの主要な食料の一つとされる。日本の山岳地帯の森に広く分布する広葉樹で、春から初夏にかけて花が開き、10月ごろに実をつける。ところが今年、東北地方のブナはほとんど花を咲かせなかったのだ。

食べるものが激減したクマは、集落に植えられているクリやカキなどに引き寄せられ、人の生活圏に接近してきたと考えられている、

秋田県は住民に対し、早く実を収穫するよう呼びかけているが、

「昔のように一生懸命にクリやカキを取る人も少なくなっており、なかなか難しい」

と担当者は言う。

【こちらも話題】

キャンプ場でクマに襲われた女性が3年ぶりに歩いた「現場」 人の食料の味を覚えたクマの“その後”

https://dot.asahi.com/articles/-/199930

東京都内に設置したセンサーカメラで撮影されたツキノワグマ=東京都環境局提供

ただ、それでも今年は被害が多すぎる、と担当者も首をかしげる。

「ブナの実の凶作だけがすべての原因ではないと思います。そもそも最近のクマは山奥ではなく、人里近くに住みついているという話もあります」

クマが冬眠に入るのは、あと1カ月ほど先になる。

「今後、状況がどうなっていくのか、予測がつきません」

東京都の町田市でも

クマの生息範囲が広がりつつあるのは、東北地方に限った話ではない。東京都町田市で10月18日、初めてクマが目撃されたのだ。

場所は町田市西部にあるアウトドア施設「Nature Factory 東京町田」で、テントサイトや野外炊事場のそばを流れる境川の茂みにクマが現れた。施設の笠倉秀貴所長は、当時の状況をこう語る。

「高齢者2人が登山道を下ってきたところ、5、6メートルほど離れた沢筋の方向から、がさがさと木が揺れる音を耳にしたそうです。何かと思ったら、黒い動物が急斜面を登り、その途中で脚を止めて、登山者の方を振り返った。そのとき、お互いに目が合って、イノシシではなく、クマだということがわかった」

クマが目撃されたのは、東京都八王子市と神奈川県相模原市に挟まれたエリア。両市ではクマが出没しているので、そのうちの1頭が町田市を通過したのではないか、と笠倉所長は推測する。

「このあたりの森はヒノキやスギで、クマが食べるものがないんですよ。フンが見つかったという情報もありません。エサを探して歩いている最中にこのエリアに入り、たまたま人間と出合った、という感じがします」

24日も相模原市でクマが目撃されており、同じ個体である可能性があるが、実際のところはわかっていない。

念のために笠倉所長は町田市と協議し、テントサイトと野外炊事場の隣にあるキャビンの利用を、11月15日まで止めることを決めた。

ただ、東京都内での今年度の目撃件数は112件(10月27日現在)で、去年の同時期と比べると少ない。

「とはいえ、奥多摩の方からクマの生息エリアが少しずつ広がっているのは事実のようです」(笠倉所長)

危機的状況でも非難の声

都環境局によると、東京は世界的にも珍しい「クマが生息している首都」だという。

今回、目撃があった南多摩地域ではクマは絶滅危惧2類に指定され、「保護上重要な野生生物種」だ。都は08年から狩猟によるクマの捕獲等を禁止している。

クマは人や農作物に被害を引き起こす動物だが、一方で繁殖率が低いため、いったん生息数が減ってしまうと回復がとても難しい生物でもある。

人的被害の多い東北地方でも、宮城県は被害の予防・軽減とクマの個体数維持の両立を目標としている。市街地にクマが現れた場合、基本対応は「追い払い」で、人的被害が差し迫っていなければ、「捕獲」はしないという。

秋田県も危機的状況のなか、クマへの対応に苦慮している。連日のように人的被害が発生しているにもかかわらず、クマを捕獲すると抗議の電話が殺到し、心ない言葉を浴びせられる。

「記事では名前を明かさないでください」と、絞り出すように語った担当者の声が胸に刺さった。

(AERA dot.編集部・米倉昭仁)

【こちらも話題】

「責任者の名前を言え!」 クマ3頭駆除に秋田県や町に抗議殺到 長時間電話で職員に疲れ

https://dot.asahi.com/articles/-/203166