家事の手抜きまで理詰めの材料科学研究者(42) 研究も子育ても「完全につながっている」

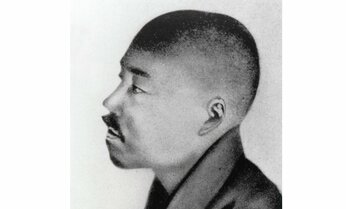

材料科学者・桂ゆかりさん(42)

材料科学の世界では、より性能の良い、または、より扱いやすい、要するに少しでも優れた材料を求めて世界中の研究者が実験を重ねている。それを報告する論文からグラフを集めて実験データを抽出し、データベースを作る。この構想を打ち出し、仲間を引き入れ2015年からプロジェクトを動かしてきたのが茨城県つくば市にある物質・材料研究機構(NIMS)主任研究員の桂ゆかりさんだ。「他人の論文のデータを集めるなんて研究とはいえない」という声もあったなかで、「これは必要」と確信して進んできた。メーカー研究者の夫とともに小6と小5の子どもを育てる。「原理に立ち返って考えるのが大事というのは、研究も子育ても同じ」。家事と料理の手抜き法も理詰めで考えて実践中だ。(聞き手・構成/科学ジャーナリスト・高橋真理子)

* * *

――「論文からグラフを集める」と聞くと簡単そうですが、論文は膨大にあり、実際に集めるのは大変そうです。

材料科学とデータ科学を融合させた「マテリアルズ・インフォマティクス」を日本でも広めようというプロジェクト「情報統合型物質・材料開発イニシアティブ」がNIMSを拠点に始まったのが2015年で、私はその初期メンバーになったんです。それまでは超電導物質や熱電材料(熱を電気に、あるいは逆に電気を熱に変える材料)の研究をしてきました。当時は東京大学柏キャンパスにある新領域創成科学研究科の助教になったばかりで、そのままNIMSの客員研究員も兼任し、そのとき初めてデータ科学やデータベースを勉強して、考えついたのが「論文から実験データを集める」という、まだ誰もやっていないことです。

――あらゆる論文の実験データが1カ所にまとまっていたら研究者は助かりますね。

はい、それができると新しいことが見えてくるはずだと思いました。まず共同研究に誘ったのが、日本熱電学会の仲間だった大阪大学博士課程2年(当時)の熊谷将也さん。彼は高専で情報科学を学んでから大学に進学したので、ウェブ開発ができた。彼にデータ収集用のウェブシステムを作ってもらい、さらに熱電学会の研究者や学生さんを巻き込んで、熱電材料のデータベースを作っていきました。

データ収集は基本的に手作業です。グラフを正しく理解してデータを抽出するのは人間のほうが確実なんです。論文を読解してデータの説明を記入するところまでやります。これが自発的に進むように、作業にやりがいを感じてくれる人を集め、データを入れやすいシステムを作り、きちんとお給料を出す仕組みを考えました。2017年にはシステムの改善版を開発したので、より作業しやすくなりました。

桂さんたちが作ったデータベースは「Starrydata」と名づけられ、公開されている。熱電材料以外の材料のデータ収集も進む

作ったデータベースは無償で公開しています。実験データは著作物(表現物)ではないので著作権的に問題はないんですが、大学や研究機関が出版社と結ぶ購読契約では論文の営利目的の利用が禁じられているので。有償化するべきとも言われたのですが、そもそも、データベースの本当の目的は、世界の材料研究が効率化して、もっと良い材料を世の中に送り出せるようになることです。それが私にとっての「ど真ん中」の目的。論理的に追求した本質的な目的です。

どんな場面でも全部自分で考え抜いて判断するようにしていれば、たとえ自分のことを否定する人が出てきても、全然、心はぶれないです。ちゃんと言い返せます。

「こんなのは研究とはいえない」

――否定する人がいたんですね。

「こんなのは研究といえない」と私に言う人はいました。私から見れば、この研究の価値が理解できないんだな、と。だから、若い人たちには「こんなのは研究として認めてもらえないだろう、と思う研究テーマが新しい研究分野です」と伝えています。

――それはいいアドバイスですね。実際、データベース開発が研究として認められて、NIMSの主任研究員(任期なし)になった。

そういうことになります。東大工学部応用化学科を卒業して大学院で博士号を取ってから11年あまりは任期付きのポストでした。最初にポスドク(博士号取得後研究員)として行ったのは理化学研究所(埼玉県和光市)です。そこで熱電材料の研究をするようになり、よく知られている12種類を選んで熱電特性の理論計算結果を比較して発表したら、それまでこういう比較をした人がいなかったみたいで、熱電学会であたたかく受け入れていただきました。

理研は3年で終わり、次に東大の実験系のポスドクを2年やり、理論系のポスドクになって1年たったときに女性専用の助教の枠が取れたというお話をいただいた。私がそれまでやってきた材料を幅広く研究していて、前から行きたいと思っていた研究室です。実験もやるし、理論もやるし、半々の感じも私がやってきたことと合っていた。

――女性枠への抵抗みたいなものはなかったですか?

最初は少しありました。でも女性を増やすという目的で新しい助教ポストが追加されたことで、助教1人体制だった研究室が2人体制になったので、1人あたりの負担が減って良かったです。それに、自分が将来十分に成果を出せるか不安だった頃に、「いざとなれば女性枠も使えるだろうからなんとかなる」と思えたことで、研究職をやめることを全く検討せずに済みました。

――ポスドクのときは不安が大きかったですか?

う~ん、振り返ってみれば、それほどでもないかなと思います。2年や3年といった短い任期はマイナスに思われがちなんですけど、私は気兼ねなくいろんな研究室を体験できる機会としてすごく楽しみました。理論系の研究室は難しくて怖そうだなと思っていたんですが、任期が切れるときに応募してみたら受かりました。入ってみると、意外とのんびりしていて、実験データであれば正しいと思っている。実験系にいた私からすれば「実験データでもそんなに信用できないときはあるよ」って言いたくなった(笑)。やっぱり、違う文化のところに入ってみるって大事ですね。全然違う視点が生まれるので。

休日の桂ゆかりさん。後ろにいるのが夫と子どもたち=2023年10月、埼玉県のショッピングモール

――結婚されたのはいつですか?

ポスドク1年目です。彼は応用化学科の同級生で、メーカーに就職しました。一緒に学生実験をよくやったんですけど、私が失敗しても楽しそうに笑っていたので、私はへこまずに済んだ。ケンカを買わないところがすごいんです。だから何でも一緒に楽しんでやっていけそうだなって思って。実際そうでした。楽しそうに家事と子育てをやっています。

うまくいくようやり方を変える

――どんなふうに?

平日は夫が子どもたちの朝食の準備をします。私がやり残した部屋の後片付けもして、土日は朝、昼、晩の食事を全部作り、少年団の手伝いをして、子どもたちを明るく楽しませながら宿題や学校の準備を見てくれています。

私は研究者として、マニュアル通りではなく、うまくいくように理詰めでやり方を変えちゃうことが結構多いんですよね。だから、子育てもマニュアル通りでなく、目的を達成するやり方を自分で考えています。子育てには理想がたくさんあって、全て完璧にできればいいんだけど、それは難しい。一番大事なのは子どもが自分や他人の命を守れるようにすることだと思うんです。本当に危ないときに危ないって理解してもらうには、そういうときだけ大人が怖く怒りだすのがわかりやすい。だから、小さいうちは些細なことではなるべく怒らないようにしていました。

また、注意するときにはできるだけ正しい理由を探すのが大事だと思いました。たとえば、散歩していて、子どもがよそのうちの植木の枝をプチっと折ったとしますよね。そのときに大人が言いがちなのは「木が痛い痛いでしょ、かわいそうでしょ」みたいなことですが、これだと後で矛盾するんですよ。植木屋さんが登場したときに(笑)。だから正しい理由は「このおうちの木だから折っちゃだめだよ」で、それを一瞬で思いつくようにしないと。

――え~、それは難しそう。

はい、難しいです。でも研究者として申請書を書いたりプレゼンをしたりしていると、なんでこれはこうなのか、どうしたら相手に伝わるのかって常に考えている。一番正しそうな理由を探すスピードは身についたような気がします。

――へえ、研究者であることが子育てに役立っていると。

はい、完全につながっているように感じています。子どもが4歳くらいになると「なんで、なんで」ってよく聞くと思うんですけど、そこで適当な理由を作ってごまかそうとしないで、なるべく科学的に嘘のないように教えるようにしたんです。そうしたら子どもたちは、私の教えた法則を組み合わせて、教えていないことでも「なんで」って聞く前に勝手に理由を推測してくれるようになってました。

料理もはじめはシンプルに

料理については、手作りが大事だという考え方もあるし、手料理も作っています。でも同時に、子どもたちが自分で料理を作れる自信を持つのも大事だと思い、簡単に作れておいしい料理を教えました。小1ではカレーライス。これは炊飯器のご飯に冷たいレトルトカレーをかけるだけです。小2では冷凍パスタ。これで電子レンジの使い方をマスターできました。小3では冷凍おかずセット。小4ではひき肉を塩だけで炒めただけの料理。はじめは最小限の材料でシンプルに作らせて、ほかのものを入れたらもっとおいしくなるかも、って想像させてみることで、「ジャガイモを細かく切っていれてみよう」「固めてハンバーグにしよう」など、自分で考えて工夫しながら楽しく料理してくれるようになりました。

――なるほど。

物質・材料研究機構の玄関にある元素周期表の前に立つ桂ゆかりさん

洗濯もどんどん手抜きになって、子どものパジャマは保育園時代にやめてしまったんです。パジャマを着る習慣も大事だと思うのですが、毎朝、「早く着替えて」とケンカするのはきつくて。ケンカのない生活を優先して、シワにならないスポーツウェア中心の生活にして、夜寝たときの服のままで保育園に行ってもらうように。

――へえー、とっても合理的!

職場に行くと、子育ての話をできる方がたくさんいて楽しいです。今は男性の研究者も楽しそうに子育てをしている人たちが多くて、女性じゃないと話が合わない、みたいなことはないですね。

――そのあたりはここ10年ほどの間にガラリと変わりましたね。

はい、先人の方たちの努力のお陰だと思っています。

――ご自身の子ども時代はどんなふうだったのですか?

宇宙が好きでした。といってもギリシャ神話には興味がなく、今思うと世界の全体構造が知りたかったんだと思います。小さいときは周りの大人から「おとなしい」とか「もっとお友達と遊んだほうが楽しいよ」とか言われたので、自分は人とうまく話せない人なんだと思っていました。

中学卒業後に父親の仕事の関係でオーストラリアのシドニーに行きました。オーストラリアの学校は2月が新学期で11月に終わるので、4月に現地の中3に編入して、高3まで3年10カ月過ごしました。親からは英語は3カ月たったら自然にしゃべれるようになるなんて言われていたけど、全然そんなことはなかった。結局、自分が覚えたものしかしゃべれるようにならないという当たり前のことに気づきました(笑)。

すぐに適応できたのが、数学でした。日本に比べたらとても簡単な問題だったので、最初のテストで学年1位を取ってしまいました。「今度の転校生はすごい」と噂になり、友達からも先生たちからも頼ってもらえた。英語ができなくて世話されてばかりだった自分にとって、人から頼られることはとても大事で、数学や物理、化学の授業をすごく楽しみました。

そのままオーストラリアの大学に行くこともできたんですが、やっぱり母国語でコミュニケーションしたかった。現地の人はとても優しかったんですが、それは私の英語力が足りないからじゃないか、このまま深いドロドロした人間関係を知らないまま育ってしまって大丈夫だろうかって思いました。

得意・不得意は環境次第

――それで、帰国して東大の試験を受けたら合格した。

帰国子女枠で、何とかギリギリ通していただけた感じでした。理科I類だったのでクラスのほとんどは男子でしたが、気の合う理系の人にたくさん出会えて楽しかった。ただ、好きだった数学は、難しすぎて嫌いになった。逆にオーストラリアでは英語が苦手だったのに、日本に来たら英語が得意な人として扱われたので、英語が好きになって得意になりました。得意とか不得意とかは、環境次第なのだとつくづく思いました。

――確かに。

理系に進むと決めたきっかけは、高2のときのシドニー工科大学での職業体験です。5日間で5つの研究室を体験して、研究職って何でもありで面白いと思った。東大に入ったら周りの学生の数学のレベルについていけず、学生実験も手順通りに要領よくできず、研究職は無理かもと思った。でも研究室に入ってみると、自分で計画して実験するのには向いていて、英語論文は早く読めるし、プレゼンを作るコツもわかったので、研究職でもいけるかもと思うようになった。

データベースを利用して新しい材料開発に結びつける研究の一端をパソコン画面に示す

桂ゆかりさん

研究室は男子校のようなところで、人間関係では苦労しました。高校のときに経験できなかった分、人付き合いの本などを読んで勉強もして、一生懸命気を使って楽しく盛り上げようと頑張ってました。最初はうまくいっていたのですが、途中からは思いもよらぬ誤解をされたり、自分の悪口が広まったりして……。

――それは女性が少ないから?

いや、男女は関係なく、単純に人間関係が濃すぎただけだと思います。だから、すれ違いとか、いろいろ発生するんですよね。でもここで、期待通りのドロドロの人間関係を体験できたので、それは今もすごい糧になっています。

能力生かす研究テーマを考えた

科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業(CREST)の革新材料開発という研究領域で私たち5人の共同研究が2019年に採択されました。実はその前年にメンバーの1人が申請書を書いたら通らなかったんです。それで、私が、メンバー一人ひとりの能力を多く生かせるような研究テーマを考えたら、「それでいこう、桂さんが研究代表者で」ってなった。そして私が申請書を書き直して出したら通りました。

人にどう思われるか気にしすぎていた頃の人間観察が、チームづくりのシミュレーションに利用できて、みんなが生き生きと研究できる仕組みを作れるようになった気がしています。

――その共同研究はどういうものですか?

新しい無機材料を探す研究をデータ科学で効率化するものです。何千個もの試料を大量合成したり、新しい合成方法を使ったりして新規材料を見つけて、最終的に役に立つデバイスの開発を目指します。原子の並び方を想像しやすくするアプリを作ったり、私たちが作ってきたデータベースの機械学習を取り入れたりして、材料科学の世界の全体像を眺めながら研究できるようにしたいと思っています。

――データベースを使った新しい材料科学が生まれてきているわけですね。

はい、データベースも今は熱電材料がメインですが、ほかの材料科学分野にも広げて、ゆくゆくは材料科学全体の実験データを集めてみんなが研究に活用できるようにしたいと考えています。

【お知らせ】11月11日(土)、オンラインセミナー「研究者に聞く仕事と人生-アエラドットの連載から学ぶ」が東京理科大理数教育センター主催で開催されます。

桂ゆかり(かつら・ゆかり)/1980年東京生まれ。2009年東京大学大学院工学系研究科応用化学専攻博士課程修了、工学博士。2009~2012年理化学研究所基幹研究所基礎科学特別研究員、2012~2014年東大大学院理学系研究科特任研究員、2014~2015年東大大学院工学系研究科特任研究員、2015~2020年東大大学院新領域創成科学研究科助教、2020年11月~国立研究開発法人物質・材料研究機構(NIMS)主任研究員。