なぜハマスがガザを実効支配しているのか 世界が反対した「分離壁」とパレスチナ内の対立の末に

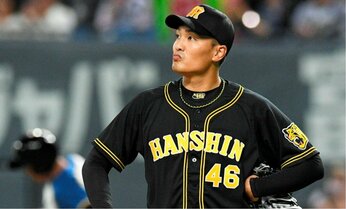

ヨルダン川西岸にイスラエルによって作られた分離壁(Alamy/アフロ)

パレスチナ自治区を実効支配するイスラム組織「ハマス」とイスラエルの戦闘はますます過酷になっている。この根深い対立については、「ハマス」・イスラエルの関係にとどまらず、イスラム世界の中での対立も関係してくるという。なぜ対立が続くのか、戦史・紛争史研究家の山崎雅弘さんの『新版 中東戦争全史』(朝日文庫)から、一部を抜粋、再編集して紹介する。

* * *

イスラエル人を標的とする自爆攻撃の増加と「分離壁」の建設

二〇〇一年九月一一日にイスラム過激派組織「アルカーイダ」が引き起こしたテロ攻撃の政治的余波は、直接的にはイスラエルとパレスチナには及ばなかったが、それはイスラエルの「平和」を意味しなかった。

旅客機による体当たり攻撃と同種の「自爆テロ(実行者側の用語では『殉教攻撃』)」が、イスラエル国内でもパレスチナ人の実行犯によって繰り返されていたからである。二〇〇一年だけで、一〇〇人を超えるイスラエル人が自爆テロの犠牲となったが、イスラエル政府はその対策に頭を悩ませていた。銃などの武器を持たず、逃走経路も必要としない「殉教攻撃」の実行犯を、通常の警備体制で取り締まることは困難だった。

【あわせて読みたい】

西欧諸国の「イスラエルの味方」はダブルスタンダード 「ハマスが育った」責任は誰にあるのか

https://dot.asahi.com/articles/-/206370

ヨルダン川西岸行政権と分離壁

最終的に彼らがたどり着いた結論は、パレスチナの西岸地区とイスラエルの境界に、人間の行き来を阻害する「分離壁」を建設するというものだった。分離壁は、二〇世紀後半の世界で東西分断のシンボルとなった「ベルリンの壁」をさらに高くしたコンクリート壁と、鉄条網による柵の二種類で構成される計画だった。

二〇〇二年九月、イスラエルは高さ六ないし八メートルのコンクリート壁を連ねる分離壁の建設を開始したが、その全長は七〇〇キロにも達する予定だった。一方、鉄条網の柵には監視用カメラが装着され、さらに柵の両側に深い壕が掘られて、短時間に乗り越えることが不可能な形状に設計されていた。

自爆テロを防ぐという目的に関しては、分離壁の効果はすぐに現れた。二〇〇四年一二月までの二年間で、イスラエルにおける自爆テロの発生件数は、分離壁が構築される以前の二割程度にまで減少したのである。別の統計では、二〇〇〇年から二〇〇三年七月に発生した、西岸地区のパレスチナ人による自爆テロは七三件だったが、二〇〇三年八月から二〇〇六年一二月には一二件(前者の一六パーセント)に減少した。

しかしその反面、現地で暮らす一般のパレスチナ人にとっては、ただでさえ苛酷な生活環境がさらに不便になるという苦難を押し付けられる形となっていた。自宅から学校や診療所、農場などに向かう道を分離壁に阻まれたパレスチナ人の数は四〇万人を超え、ごく限られた場所にしかない通用口では常に検問による混雑が生じていた。

【あわせて読みたい】

イスラエル、異様なまでの殺戮に結びついた背景に何が? ハマスを殲滅しても「残るもの」

https://dot.asahi.com/articles/-/206345

また、分離壁の連なる線が、イスラエルとパレスチナ西岸地区の境界でなく、西岸地区内に入り込む形で作られた「イスラエル(ユダヤ)人入植地」とパレスチナ人居住地域の間に設定されていることも、パレスチナ側の不満と怒りを増大させていた。

この不条理な分離壁の建設については、イスラエルの一部の政治家ですら「あまりにひどい」と感じ、一九六七年の第三次中東戦争勃発前の境界に沿うようにしてはどうかとの提言を行った議員もいた。だが、シャロン首相はその提言を拒絶し、イスラエル国民の多くも自国政府のやり方を支持する意志を示した。

二〇〇三年一〇月二一日、国連は分離壁の建設中止と即時撤去を求める決議を採択し、国際司法裁判所も「分離壁の建設は国際法に違反しており、パレスチナの住民の権利を不当に侵害している」との撤廃勧告を、二〇〇四年七月九日にイスラエル政府へ送付した。しかしイスラエル側は、これらの勧告を無視し、分離壁のさらなる建設を進めていった。

「PLOの顔」アラファトの死とアッバスの登場

9・11から三年が経過した二〇〇四年一〇月一〇日、パレスチナ自治政府のアラファト議長(大統領)が突然体調を崩して病に伏した。地元の医師団による診察と治療を受けたものの、容態は一向に改善せず、アラファトは日に日に衰弱していった。

【こちらも話題】

「いつ死ぬかわからないから…」下重暁子、パレスチナキャンプ取材を思い出す

https://dot.asahi.com/articles/-/72400

一〇月二九日には、より高度な治療を受けるべく、ヨルダン経由でフランスのパリに飛行機で移送され、ペルシー仏軍病院に入院した。だが、治療の甲斐なく昏睡状態に陥り、同年一一月一一日に同病院のベッドで、七五年の波乱に満ちた生涯を終えた。

彼の後任大統領には、PLOの幹部を長年務めたマフムード・アッバスが、二〇〇五年一月一五日付で就任したが、彼は若き日にテロ攻撃を指導した「武闘派」アラファトとは対照的に、ソ連の大学に留学した経験を持つ学者肌の人物(歴史学の博士号を取得)で、イスラエルに対する過激な武力闘争には批判的な立場をとっていた。

こうしたアッバスの「穏健派」という特徴は、パレスチナ西岸地区では一定の支持を得た反面、ガザ地区で絶大な支配力を握る「対イスラエル強硬派」のハマスからは強い不信感と敵意を向けられることとなった。なぜなら、アッバスはかつてパレスチナ自治政府の首相としてイスラエルのシャロン首相と交渉を行い、イスラエル側の言い分にも耳を傾けて譲歩する姿勢を見せていたからである。

9・11から一年後の二〇〇二年六月二四日、アメリカのジョージ・W・ブッシュ大統領は「パレスチナが独立国家としてイスラエルと平和に共存することを求める」との声明を発表し、この認識に基づく中東和平に向けた「ロードマップ(行程表)」も提言した。三年後の二〇〇五年末を目途に、パレスチナ国家の樹立を実現するべく、三段階の具体的な交渉内容が列挙され、アメリカとEU(欧州連合)、ロシア、国連の四者がパレスチナ国家の実現に向けた支援を行うことも明記された。

【こちらも話題】

「あまりにも理不尽でひどい」記者が見たエルサレム「首都宣言」の代償

https://dot.asahi.com/articles/-/124902

このロードマップ交渉におけるパレスチナ側の代表者を務めたのが、二〇〇三年三月一九日にパレスチナ自治政府の首相に就任したアッバスだった。同年六月四日、サウジアラビアのアカバでアッバスとシャロン、そしてW・ブッシュ大統領の三者会談が行われ、サウジアラビアとエジプト、ヨルダンの指導者もロードマップへの支持を表明した。同年七月一日、エルサレムでアッバスとシャロンが正式にロードマップ和平交渉の開始を宣言し、その模様はアラビア語とヘブライ語のテレビ放送で生中継された。

だが、イスラエルへの譲歩を伴う和平交渉に反対する意見は、パレスチナの内部で依然として根強く、ロードマップ交渉は間もなく暗礁に乗り上げてしまう。国際的な非難にもかかわらず、先に挙げた分離壁の建設をやめないイスラエルに対するパレスチナ人の不信感も、交渉を阻害した原因の一つだった。また、最終的な決定権を握るアラファトも、イスラエルへの大幅な譲歩には乗り気ではなかった。

失望したアッバスは、九月六日に首相を辞任したが、PLOの事務局長という役職は継続し、実質的にアラファトに次ぐナンバーツーの地位を占めていた。そのため、PLOの内部では、アラファトの後継者はアッバスだと早くから認められていたが、PLOの傘下にないハマスにとっては、敵と交渉するアッバスは信用ならない相手だった。

【こちらも話題】

ガザ情勢悪化による3つの波及とは 報復が泥沼化し“アラブの春第2弾”となる可能性も

https://dot.asahi.com/articles/-/203965

PLO主流派「ファタハ」とハマスの事実上の内戦

パレスチナ自治政府の第二代大統領への就任から翌月の二〇〇五年二月三日、アッバスはイスラエルのシャロン首相とエジプトのシャルム・エル・シェイクで会談を行い、各地で頻発していた武力衝突の停戦に合意した。

だが、相手側への譲歩と引き換えの和平という解決策に反対する人間は、イスラエルとパレスチナの双方に数多く存在しており、ロードマップ交渉の本格的な再開は遅々として進まなかった。それどころか、パレスチナではアッバスが創り出そうとした和平と共存への流れに逆行するような出来事が、その一年後に発生する。

二〇〇六年一月二五日、パレスチナ自治政府の選挙が行われ、評議会の定数一三二議席の過半数に当たる七六議席を、ハマスの候補者が獲得したのである。

これを受けて、アッバス大統領は同年二月一六日、ハマスの幹部イスマイル・ハニヤを新首相に任命したが、ハニヤは就任演説で「イスラエル国を承認せず、武力闘争路線を継続する」と宣言し、ロードマップ交渉の再開という道を断ち切ってしまう。

この頃から、パレスチナではアッバスに忠誠を誓う大統領護衛隊やPLO主流派の組織ファタハと、ハニヤを支持するハマスの武装部門の間で衝突が頻発するようになり、パレスチナの情勢に「対イスラエル」とは異なる対立図式が生じていた。PLO/ファタハとハマスの対立は、二〇〇六年一二月一五日に発生したファタハによるハニヤ暗殺未遂事件でさらにエスカレートし、双方の武装集団による襲撃が繰り返された。

【こちらも話題】

「なぜユダヤ人は不人気なのか」親日家イスラエル人が明かす胸の内 全世界から批判されても戦う理由

https://dot.asahi.com/articles/-/203783

同じパレスチナ人同士での暴力の応酬を見かねた、シェイク・アブデル・ナセルという高名なイスラム学者が、二〇〇七年一月五日にガザで説教を行い、ハマスとファタハの双方に戦いをやめるよう訴えたが、彼はその直後にハマスの戦闘員に暗殺された。また、ロードマップ交渉に期待を寄せていた西側諸国は、ハニヤの就任演説での強硬な声明に失望して、パレスチナ自治政府に対する経済援助の打ち切りを決定した。

二〇〇七年の五月から六月にかけて、ハマスとファタハの武力衝突はさらに激しさを増し、もはや自然収束は望めないと判断したアッバスは、六月一四日に非常事態宣言を布告して、ハマス主導の挙国一致内閣を解散させた。

そして、ハマスによるガザの統治は非合法に行われていると断定し、六月一七日にはハマスの党員を排除した非常事態政府の樹立を宣言した。非常事態政府の首相には、元世界銀行の副総裁でパレスチナ自治政府元蔵相のサラム・ファイヤードが任命された。このアッバスの強権発動は、アメリカや西欧諸国から好意的に評価された。アメリカ政府は、二〇〇六年三月から一五カ月間にわたって行った対パレスチナ禁輸措置を解除し、EUからの経済援助も再開された。

一方、ハマス側はハニヤの解任は違法だとして承服せず、ガザの統治も正統な手順に基づくものだと反論した。

しかし、ハマスが大きな影響力を持つガザではこの頃、新たな問題が発生しようとしていた。二〇〇六年からハマスがイスラエルに対して行った、新たな手段による「無差別攻撃」が、イスラエル側からの凄まじい「報復攻撃」を引き起こしたのである。

●山崎雅弘(やまざき・まさひろ)

1967年、大阪府生まれ。戦史・紛争史研究家。政治や民族、文化、宗教など、様々な角度から過去の戦争や紛争を分析・執筆。著書に、『[新版]独ソ戦史』『[新版]西部戦線全史』『「天皇機関説」事件』『1937 年の日本人』『[増補版]戦前回帰』『日本会議』『歴史戦と思想戦』『沈黙の子どもたち』など多数。