世界が注目、日本発祥で独自の発展「ソフビ」 トイやフィギュアではなくアートとしての可能性

アーティストKamerian.さん(model by nakanishi)の「Mara - Crack Red -」(写真:篠塚ようこ)

ソフビといえば、子どものころ遊んだケロちゃん人形やキューピー人形が思い浮かぶ。いまクリエイターたちがこぞって制作する新たなアートとして、世界の注目を集めている。AERA 2025年5月19日号より。

* * *

まるで陶磁器のようにつるんとした質感の人形、はたまたガラス細工のような透明感を持つユニークな妖怪──これらはすべてソフビ(=ソフトビニール)で作られた作品だ。

今年3月、東京・日本橋の「27 GALLERY TOKYO」で開催された「SOFVI is ART !?」。8人のアーティストによる作品は一見、ソフビとは思えない。「持ってみていただいていいですよ」とギャラリーディレクターの山本一洋さん(50)にうながされておそるおそる手に取ると、あれ、予想外に軽い。

日本独自のソフビ文化

ソフビとはポリ塩化ビニール(PVC)液を金型に流し込んで作る製品だ。一度金型を作れば同じ形状のものを量産できること、中が空洞になっているので軽く柔らかく、塗装がしやすい特徴がある。子どものころウルトラマン人形やキューピー人形で遊んだ、という人も多いはずだ。

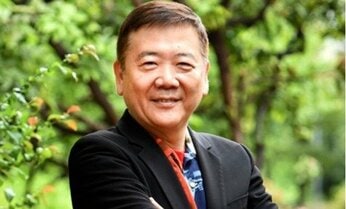

そんなソフビがいまクリエイターたちの注目を浴びている。自身でデザインしたオリジナルのキャラクターをソフビにするインディーズソフビ、クリエイターズソフビと呼ばれるジャンルだ。山本さんは2023年にギャラリーをオープン。さまざまな現代アートを扱うなかでソフビに興味を持ち、ソフビ作家による「SOFVI is ART !?」展をこれまでに2回開催。今回も成約率100%の人気だ。

インディーズソフビはいつごろから始まったのだろう?

「注目されはじめたのは2013年ごろにアートイベント『東京デザイナーズウィーク』で発表されてからだと思います。そこで見いだされ、ニューヨーク近代美術館(MoMA)で販売しないかと、館長の目に留まったものもあります」

と、ソフビを製造するモールドメーカー株式会社カミジョーの5代目代表・上條眞徳さん(52)は話す。同社は明治40(1907)年創業。それまで玩具に使用されてきた燃えやすいセルロイドに代わる素材として、戦後にアメリカからソフビ素材が持ち込まれたという。発祥は海外だが、PCV液を金型に流し入れて引き抜く「スラッシュ成型」の技術は日本オリジナルのもので「ソフビは日本発祥」と言われるゆえんとなっている。

ギャラリーディレクター:山本一洋さん/1974年生まれ。ギャラリーディレクターとして2023年に「27 GALLERY TOKYO」をオープン。ソフビをアートの領域に引き上げることを目的に「SOFVI is ART !?」展を定期開催(写真:篠塚ようこ)

「SOFVI is ART !?」展に出品されたソフビ作品。いずれも一点物のアートだ。写真左からセーサル・サナルディさんの「CERRITO TOGENDOR」(Platinum Aurora ver.)、岡田悠助さんの「Message from the Sun Baby」、TOKYさん(Special Thanks岡田悠助)の「ともだち初号機 -Time period-」、ヒカリトイズさんの「春愁秋思 ~Bakedanuki~」、NEKOMATA WORKSさんの「Born to Kill(JUNIPER)」(写真:篠塚ようこ)

現代美術界も注目

同社が個人のソフビ制作に対応しはじめたのは2000年前後から。費用は生産数にもよるが、指人形ほどの大きさで金型製作、成型や加工まで含めて約30万円。22センチほどのサイズで60万から100万円ほど。決して安価ではないが、

「ここ数年は依頼が数十倍になりブームを実感しています。日本で金型から製造できる会社はうちを含めて3社しかありません。よりクオリティーの高いものを目指す作家さんに利用していただいています」(上條さん)

その一人が「SOFVI is ART !?」出品作家でもある岡田悠助さん(37)だ。ゴーヤをモチーフにした代表作「ゴーヤ怪獣」で知られ、ファッションブランドSEVESKIG(セヴシグ)とコラボした「ジャングル大帝」のソフビなども制作している。

岡田さんはもともと特殊メイク・造形工房「自由廊」のスタッフとして特殊メイクや造形を担当してきた。仕事でソフビ制作に関わり、そのおもしろさに目覚めたという。

「普段は工房で超リアルなものやホラーなものを作っていたのですが、ソフビが生み出すちょっと可愛くてデフォルメされた形状に惹かれました」

それまで使用していたレジン(樹脂)に比べ壊れにくいこともポイントだった。

「可愛い」しか作れない

コロナ禍で仕事がストップしたことを機に21年からソフビ制作をはじめ、24年に造形作家として独立した。粘土や3Dプリンターで原型を製作し、カミジョーに金型製造と成型を依頼。塗装はすべて自身で行う。一点物の作品だけでなく、150体を製造した「ジャングル大帝」のレオも2カ月かけてひとつひとつ塗装した。無色透明な塗料を何層も重ねることで艶を出し、陶器やチタンの質感なども出すことができるという。

「ソフビは金型の隅々にまで液体を行き渡らせて引っこ抜くため、鋭利な形状はできないなど独特の制約があります。それゆえにどこか丸っこく、ふんわりした味わいが生まれる。怪獣のような怖いキャラクターでもぜったいに可愛くならざるを得ない。そこが魅力ですね」(岡田さん)

海外でも「ソフビ」人気は高まっている。アルゼンチン出身のセーサル・サナルディさん(44)はもともとイラストレーター&デザイナーだった。2011年から東京ビッグサイトで開催されるアートイベント「デザインフェスタ」に参加。ソフビと出合い、魅力の虜になった。3年前に妻子と日本に移住し、ソフビ作家として活動している。

ソフビ作家、イラストレーター:セーサル・サナルディさん/1980年生まれ。アルゼンチンでイラストレーター&デザイナーとして活動し2022年から日本在住。主な作品にCERRITO DELIRIUM (Platinum Aurora ver.)などがある(写真:篠塚ようこ)

ソフビ作家、イラストレーター・セーサル・サナルディさんの作品:CERRITO DELIRIUM (Platinum Aurora ver.)(写真:篠塚ようこ)

移住してソフビ作家に

「アルゼンチンにはソフビ文化はありません。ソフビは怪獣や妖怪とともに日本のポップカルチャーの代表で、“メイド・イン・ジャパン”であることに価値があります」

と話すセーサルさんの代表作は「セリート」と名付けたオリジナルの南米の妖怪だ。さらに南米に古代から伝わる「パチャ・ママ(母なる大地)」をイメージしトウモロコシやコカの葉、乳房を備えた「パチャンドラ」などの作品を展開している。

「ソフビはプロダクト(製品)でもあるので100%アートではないと思っています。そこも魅力なんです」

キャラクターを創造しスケッチをする部分はアート。その後は自身の持ち味やコンセプトを研究し「どのくらい作れば採算がとれるか」などを計算する企画力が求められる。できあがった成型品をひとつひとつ塗装するとき再びアートになる、とセーサルさん。

「金型のルールを守るデザインを考える必要もあります。でも100%自由だったらそんなに面白くないかもしれません。ルールがあるからおもしろい。ゲームみたいですね」

手に取れるアート

インディーズソフビはカプセルトイ業界からも注目されている。岡田さんの「ゴーヤ怪獣」もセーサルさんの作品もカプセルトイになっている。前出のギャラリーディレクター・山本さんは言う。

「ゴーヤ怪獣をカプセルトイで手に入れてファンになった、という小学生がギャラリーに遊びに来てくれたこともあります。ソフビは壊れにくいので、持ち歩いて一緒に写真を撮るコレクターさんもいます」

山本さんがギャラリーで扱う作品はすべて一点物。これまでの「SOFVI is ART !?」出展作は1万1千円から33万円で、ほぼ完売している。現代美術家の村上隆さんがソフビ作品を発表するなど、アート界にも認知されつつあるが「アート市場としてはまだまだこれからです」と山本さん。

「ソフビ完成まで1年はざら。出来が良くても売れるとは限らない。作家が投じる時間と費用、熱意とリスクに見合う価値まで引き上げたい」

トイやフィギュアではなくあくまでも「アート」としての境界を探っている。

「木彫りの熊ってありますよね。土産物店では千円くらいで売っているけれど、アーティストが作ったものは何百万円にもなる。僕のなかではソフビも同じです。気軽に手に取ってもらえるプロダクトもあれば、一つにものすごい技術と時間をかけて作ったアートもある。ここではハイエンドのものを扱っていきたい」

作家の魂のこもった一点物を手に入れる高揚感もアートコレクションの醍醐味、と山本さん。

「その経験自体がひとつの財産だと思っています」

ソフビの世界はまだまだ熱く広がっていく。(フリーランス記者・中村千晶)

造形作家:岡田悠助さん/1987年生まれ。特殊メイク・造形工房「自由廊」スタッフを経て2023年に造形作家に。代表作にゴーヤ怪獣(写真下左)ほか、コラボ作品「ジャングル大帝 × SEVESKIG Collaboration LEO」などがある(写真:篠塚ようこ)

※AERA 2025年5月19日号