いまや日常生活に欠かせないスマホやタブレット。年々、利用の低年齢化が進み、利用時間も増えています。でもちょっと心配ごとも……。子どもの声に耳を傾けながら、適切にスマホやタブレットを活用するためにはどんなことに気をつければいいでしょうか。

大人のスマホを貸しているなら、きちんと対策を

興味のある動物や植物の動画を見たり、知育アプリを使ったりと、スマホやタブレットは子どもの好奇心を満たす便利なツール。離れて暮らす祖父母とビデオ通話をするなど、コミュニケーションの手段としても役立ちます。

未就学児や小学校低学年の子どもには、保護者のスマホを貸し与えているケースも多いことでしょう。しかし、インターネット上には子どもに見せたくないコンテンツやアプリがあふれているため、心配になってしまいますよね。

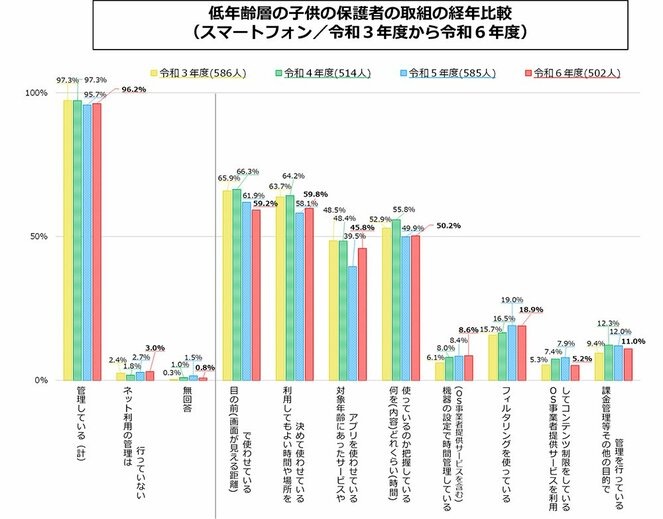

こども家庭庁の令和6年度_青少年のインターネット利用環境実態調査_調査結果(速報)によると、スマホを利用している9歳までの子どもの保護者の96.2%が、子どものインターネット利用について「管理している」と回答。その手法は、「利用してもよい時間や場所を決めて使わせている」が59.8%、「目の前(画面が見える距離)で使わせている」が59.2%となっています。

しかし、それだけでは対策が十分とは言えません。そこで、安全に楽しくスマホやタブレットと付き合うためのポイントをQ&A形式でご紹介します。

フィルタリングもルールづくりも、ちょっと面倒なのは一時だけ

Q :そもそも未就学児や小学校低学年の子どもに、スマホやタブレットを使わせてもいいですか。

A:どう使うと良いかを親子で一緒に考え、上手に活用していきましょう。

デジタル社会のいま。子どもに「使わせない」のではなく、デジタルツールの良い面と危険な面を正しく教えて、安全に便利にインターネットを利用するための力やリテラシーを育んでいきましょう。スマホやタブレットを上手に活用すれば、子どもの知的好奇心を育むこともできます。画像や動画を視聴するだけでなく、実際にいろいろなものに触れて体験することも成長には大切なので、バランスよく取り入れて子育てに生かしていきましょう。

Q:親のスマホを使わせているから大丈夫ですよね?

A:親のスマホにも、子どもにとって不適切な情報を制限するフィルタリングや、端末やアプリの安全設定をしてください。そのひと手間が大きなトラブルを防ぎます。

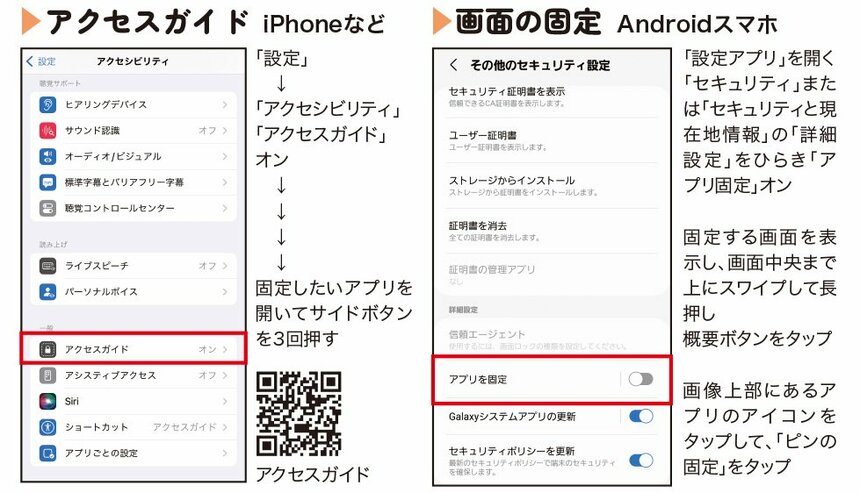

大人向けの設定のまま使わせると、ふとしたはずみで不適切なコンテンツ(アダルト・暴力など)が表示されたり、課金サイトで高額な請求が発生したりするなどのリスクがあります。 親のスマホであっても、子どもが使うならフィルタリングや、開いている画面・アプリしか使えないようにするOSのチャイルドロック(下記参照)を活用して、小さいうちから安全設定に慣れておくといいでしょう。フィルタリングには、オン・オフの切り替えが簡単なものもあるので、子どもに貸すときにオンにしましょう。

また一見、子ども用アプリやコンテンツのように見えても、問題のある情報が表示されるケースもあります。子どもがスマホで何をしているか分かるように、画面が見える距離で見守る、テレビにミラーリングして映すなどの工夫をしましょう。 少し面倒に感じるかもしれませんが、このようなひと手間が大きなトラブルを防ぎ、子どもの安全を守ります。

Q:スマホ利用のルールをつくりたいけれど、どうすればいい?言うことを聞いてくれないのだけど。

A:「他律」から「自律」できるよう、子育てに関わる人みんなで考え、大人がお手本になりましょう。

乳幼児期は正しい使い方を身につけられるよう、「使う時間」「時間帯(寝る前はやめるなど)」「使う場所(リビングなど保護者がいる場所)」といったルールを大人が考えてあげましょう。時間管理ツールを利用するのもいいですね。そして成長とともに、大人が管理する「他律」から自分で管理できる「自律」ができるようサポートしましょう。

ルールは保護者だけでなく、子どものお世話をしてくれる祖父母などの意見も聞いてみんなで共有しましょう。子どもは身近な大人をよく見ているので、大人がお手本となる使い方を心がけてください。ルールを守れたら、たくさんほめることも大切です。

ルールを守れないときや、入園・進学・進級などのライフイベント、夏休みや冬休みにはルールの見直しを検討するよい機会です。子どもも納得できるルールづくりをすると守りやすくなります。

Q:スマホを使うことで、視力や姿勢、睡眠の質の低下など健康や成長に影響が出ないか心配です。

A:機能を利用したり声がけをしたりなど、健康的な使い方への意識を高めましょう。

夢中になると無意識のうちに顔が画面に近づいてしまう子どもたち。iPhone、iPadでは、スクリーンタイムの「画面との距離」機能をオンにしておくと、画面との距離が30cm未満の時間がしばらく続いたときに、画面を遠ざけるように警告が表示されます。こういった機能を活用してみましょう。

※iOS17、iPadOS17以降のバージョンでは、ファミリー共有グループに参加している13歳未満のお子さまに対して「画面との距離」が最初からオンになっています (注:2025年3月現在iOS 18が最新です。)

とくに寝そべりながら使っていると画面に近くなりやすく、ブルーライトの影響で寝つきや睡眠の質の低下につながります。「使うときは椅子に座る」「姿勢を良くする」などもルールに盛り込んで、声がけするといいですね。

それでも困った! そんなときはここをチェック

子どもを頭ごなしに叱るのではなく、よく話を聞いて解決策を一緒に考えてみましょう。困ったときは下記のサイトなども参考にしてください。

■いまお悩みの保護者の方へ

こどもとネットのトリセツ

制作:一般社団法人安心ネットづくり促進協議会

■機器の使わせ方についてチェック

未就学児の情報機器利用 保護者向けセルフチェックリスト(3歳から6歳)

制作:子どもたちのインターネット利用について考える研究会

■ネットとの向き合い方でお悩みの方へ

上手にネットと付き合おう! 安心・安全なインターネット利用ガイド|デジタル時代の子育てを一緒に考えてみよう!

制作:総務省

※本コンテンツに記載されているサービス名、商品名は、各社の商標または登録商標です。