長編小説に俳句の本 「とてもまだ死ねませんね」と瀬戸内寂聴

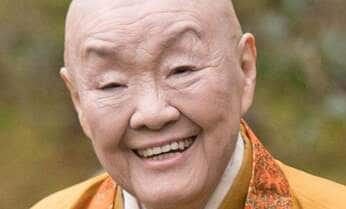

瀬戸内寂聴(せとうち・じゃくちょう)/1922年、徳島市生まれ。73年、平泉・中尊寺で得度。著書多数。2006年文化勲章。17年度朝日賞。近著に『寂聴 残された日々』(朝日新聞出版)。

横尾忠則(よこお・ただのり)/1936年、兵庫県西脇市生まれ。ニューヨーク近代美術館をはじめ国内外の美術館で個展開催。小説『ぶるうらんど』で泉鏡花文学賞。2011年度朝日賞。15年世界文化賞。20年東京都名誉都民顕彰。(写真=横尾忠則さん提供)

半世紀ほど前に出会った98歳と84歳。人生の妙味を知る老親友の瀬戸内寂聴さんと横尾忠則さんが、往復書簡でとっておきのナイショ話を披露しあう。

* * *

■横尾忠則「何をでも如何にでもなく超越して描く」

セトウチさん

長いつき合いなのに、自分のことを理解してくれてないと怒ってらっしゃいますが、人を理解するなんて、自分の存在さえ不確かなのに無理です。次の一件でもセトウチさんは不可解です。ヘェー、何(な)んだか狐(きつね)につままれたような話です。デパートの一階で、誰かの絵の展覧会で若い絵描きさんが──? そこに集まっている見物人の中に僕の家族がいた──? セトウチさんが女子大生の頃、神戸のデパートでの出来事。しかも、そこで会話を交わしていた人達が僕の実の家族だと確信されたとか。

80年前の話でしょ。当時実の家族は(兵庫県の)西脇に住んでいて、「裕福そうなインテリ」どころか、長屋住いで僕の養父母は、尋常小学校しか出ていません。

当時、セトウチさんが女子大生だとすると、僕は四歳で養子になった年です。セトウチさんは僕の家族とは親類でもないのに交流があるはずがないし、どうしてそこにいた人達が四歳の僕の実家族だなんて、おわかりになるんですか。第一、セトウチさんが十四歳違いの四歳のチビの僕の存在など、知りようがないんじゃないでしょうか。

セトウチさんのお話を分析すると四歳の子供がデパートで個展をして、集まった人たちに絵の説明をしていたということになりませんか。第一、僕の存在など80年前のセトウチさんの意識の中では無いも同然です。セトウチさんは夢でも小説でもないとおっしゃっています。これが現実なら悪夢です。

さらに以前こんな話を僕にしたら、「何という大バカなのだろう。このオンナ!」と凄(すご)い言葉をまるで僕が吐いたかのように、ののしっておられます。僕はゾッとしました。あまりにも品性がなさ過ぎませんか。もうこの話は僕には身に覚えのない支離滅裂な話にしか聞こえません。

非現実的な話から現実的な話に切りかえます。僕の現実はやはり創作を抜きにして考えられません。

僕の場合はいつもいうように特定の主題がありません。主題は何んだっていいのです。何を描くかではなく、如何(いか)に描くか。つまり絵をフォルムとして考えています。世の中に存在する森羅万象は全てフォルムでしょ。人間自身もフォルムでできています。人と人との付き合いもフォルムと考えれば実にシンプルです。それが複雑になるのは感情が入り込むからです。だから感情もフォルムにしてしまえばいいんじゃないでしょうか。

生が複雑なのはフォルムではなく感情だからでしょ。そういう意味では死はフォルムです。だから死は単純で、いいと思います。もっというと考えなくっていいということです。考えるから感情的になって生にしがみつきたくなって、ますます複雑になるんじゃないですかね。描きたくないというのは究極のフォルムというか、フォルムさえ否定するフォルムです。フォルムで生きるということは単純に生きるということです。

ですから、何を描くかでも、如何に描くかでもなく、それらを超越して如何に生きるかということになります。ゴーガンの大作の題名に「われわれはどこから来たか、われわれとは何か、われわれはどこへ行くか」。結局この言葉につきると思います。

頭を空っぽにして寝ます。

■瀬戸内寂聴「未来の小説 閑かに想えば落ち着きます」

ヨコオさん

今日、寂庵は、朝から雨に包まれています。

まさに春雨です。

想(おも)い出はみなやさしくて春の雨

ふっと、口をついてきた句です。寂庵はまだ梅が満開で、座敷には、お雛様(ひなさま)が壁一杯に並んでいます。例年の今頃は、お詣(まい)りの人々が次から次に訪れて、お雛様の前で、お菓子を食べながら、口々にお喋(しゃべ)りをしているのに、コロナのせいで、今年の春は訪れる人がなく、ひっそりとしています。

閑かでいいなど言っていたのは、とうの昔のことで、こうまで人の訪れがないと、やはり淋(さび)しくて、身も心も持て余します。

毎年の寂庵の春の行事のお釈迦さまの誕生日のお祭りも、今年は、庵の者たちで、お釈迦さまの像に甘茶の雨をかけてお祝いすることでしょう。

今年の春は、見事に改装出来た天台寺へ、ぜひ来いといわれているので、迷っています。とてもこの老衰体では、天台寺までの旅は無理と思う一方で、今年行かないと、もう死ぬまで行かれまいという想いも強く、心が乱れます。

墓の字も書いておかなければ、墓石屋が待ちかねています。井上光晴さん御夫妻のお墓は、すでに天台寺に造られています。井上さんの雄渾(ゆうこん)な字で、井上さんの詩が書かれた墓石です。遠い所なのに、御家族は言うまでもなく、井上さんの小説のファンたちのお詣りもあります。

甥(おい)の敬治の三回忌がこの間過ぎましたが、徳島の墓の外に、天台寺にも敬治の墓をたててやりたいと思います。

りんどうを踏まねばゆけぬ天台寺

という敬舟(俳号)の句を刻んでやろうと思います。

彼を見送ったのが、ついこの間のような気がするのに、もう三回忌とは!

別に朝も晩も自分の死や墓や、遺言のことばかり考えているわけではないのですが、考えておかねばならない事情も出て来て、そういうことも少しずつ片づけています。

ヨコオさん、改めて考えてみればあなたは私より十四歳も若いので、余生の時間はたっぷりありますね。

それまでにどんな大きな絵を描き残されることでしょう。

大きな絵を描く体力と、情熱は、長篇を書く小説の労力と比べたら、はるかに力が必要でしょう。その体力と、情熱を想像しただけでも体がきしみます。

私も一つ長篇を書き遺(のこ)したいと想い、題も内容も決めてあるのですけれど、この体力では、果(はた)して書けるかどうか怪しくなりました。

それを書くには、遠い旅も必要なので、さあ、出来るかどうか。

でも、今日のような静かな雨の日などに、一行も出来ていない未来の小説のことなど考えるのは心が落ち着くものです。出来れば俳句の本ももう一冊遺したいものです。

わあ、これではとてもまだ死ねませんね。まあ、想うことにはお金がかかりませんから、せいぜい、見る夢の数を増やしましょう。

そうだ! 油絵もせめて三枚くらいは遺さないとね。ああ、忙し。なかなか死ねないぞ!

春風邪にかからないように! おやすみ

※週刊朝日 2021年3月19日号