コロナ自粛で妻の家事負担増の夫婦は仲が悪化? データが示すある関連性

コロナ自粛期間、夫婦の家事分担が進むかと思われたが……(※写真はイメージです/GettyImages)

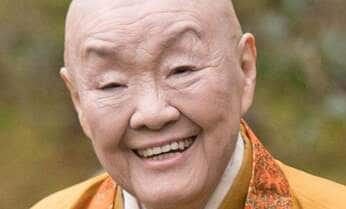

ハルメク生きかた上手研究所所長の梅津順江さん。著書に『この1 冊ですべてわかる 心理マーケティングの基本』(日本実業出版社)。

現役時代は仕事や趣味でお互い多忙な夫婦でも、定年後は一緒に過ごす時間が増える。良好な夫婦関係を維持するには、夫婦で家事をどう分担していくか、というのも重要な要素の一つだ。現在のシニア世代は家事分担をどう捉えているのか。また、コロナ禍で意識に変化はあったのか。現在発売中の週刊朝日MOOK『定年後からのお金と暮らし2021』では、シニア世代のシンクタンク機関に取材した。

* * *

平均寿命から考えると、定年退職後、15年以上に及ぶ夫婦二人の時間がある。この時間を穏やかで円満なものにするには、どうしたらいいだろう。

ヒントになりそうなデータが、2020年にハルメク生きかた上手研究所から発表された。

■データが示す家事分担と夫婦仲の関連

同研究所は、50代以上の男女について調査・分析するシンクタンク機関だ。不定期に60~70代の既婚男女を対象に、夫婦関係に関する意識調査を行っている。昨年はこの調査に、家事分担の質問を加えたそうだ。

「コロナ禍の自粛期間で夫婦が一緒に家にいる時間が増え、家事分担が進んだのではないか。そんな仮説のもと、新たに質問を加えたのですが……」

所長の梅津順江さんが話す。「まず、夫婦関係への満足度を調査すると、18年の調査に比べ、自粛期間中の昨年5月は、“満足している”と答えた人が、男性で61・0%から76・0%に、15ポイントも増えています。ところが女性は68・8%から65・7%に、3ポイント以上減っていたんです」

この差は何か。外出自粛で夫婦関係が悪くなったという女性に理由を聞いたところ、家事分担に関する不満が続出したという。「昼食を作る手間が増えイライラする」「家事をしない夫にストレスがたまった」など。ちなみに、夫婦関係が良くなったと答えた人に理由を尋ねると、男女双方から、「話し合う時間が増えた」といった言葉が出た。

「一方、“現在の家事分担に不満があるか”という質問を全員にすると、“ある”と答えた男性は、全体の3%でしたが、女性は26%。先の質問で“夫婦関係に満足していない”と回答した女性にしぼると、約半数が、家事分担に不満を抱えていることが分かりました」

これらの結果から、コロナ禍で家事分担が進んだどころか、夫婦一緒の時間が増えて、女性の家事の負担感も増し、その負担感は夫婦仲の悪化につながりやすくなっていると、梅津さんは分析する。

■夫婦関係が悪化するとお金のやりくりも困難に?

26%という数字を、「少ない」とみる人もいるかもしれない。この点は世代の違いを加味する必要があるようだ。

「調査対象の60~70代の女性には、“自分が家事をするのは当然” “少し手伝ってくれるだけでうれしい”と考える人が少なからずいます。しかし今の50代では、家事分担は50:50にすべきだという価値観を持っている人が多いようです」

50代以下を対象に調査した場合は、不満を持つ女性はもっと多いと考えられる。

では、互いに不満を抱えたまま生活を続けると、どうなってしまうのだろうか。梅津さんは数多くの取材経験から、「家庭内別居もある」と話す。

「二人とも家事を放棄してしまい、家の中が荒れ果てているご家庭も目にしました。実は夫婦仲が悪くなると、互いのへそくり額が増えるという調査結果があります。“この人といつまで一緒にいるか分からない”と思うと、今後に備えてお金をもっていたくなるようです。不仲の人の平均へそくり額は、1千万円を超えています」

これでは、定年後の計画的な資産運用なども無理な話だ。

コロナ禍の自粛期間が、定年後の生活の予行演習になったという夫婦も多いのではないか。この期間中に相手に不満がたまったという人は、今のうちに対策を講じるべきだろう。

「先述のように、会話の時間を持つと、夫婦関係が良くなりやすいようです。特に男性はコミュニケーションを求める傾向が強い。ところがシニアの方々と話していると、当の男性のほうが言葉足らずになっていることが多いと感じられます。夫が先に“ありがとう”とか“何をすればいい?”など声をかけるといいのではないでしょうか」

妻は今のうちに家事の手を抜くことを練習しておいてはどうか、と梅津さん。「昼食は麺」と決めたり、必ずしも手作りでなくてもいいことにしたり……。いずれにしても、夫婦で会話する習慣をつくっておくのが大切なポイントのようだ。

梅津順江(うめづ・ゆきえ)

ハルメク生きかた上手研究所所長。マーケティング会社勤務等を経て、2016 年から現職。年間約1千人のシニア女性を取材し、誌面づくりや商品開発、広告制作を行う。著書に『この1 冊ですべてわかる 心理マーケティングの基本』(日本実業出版社)。

(文/松田慶子)

※週刊朝日MOOK『定年後からのお金と暮らし2021』より