瀬戸内寂聴は篠山紀信が「大好き」 理由は「実物より数倍美人に写る」から!?

瀬戸内寂聴(せとうち・じゃくちょう)/1922年、徳島市生まれ。73年、平泉・中尊寺で得度。著書多数。2006年文化勲章。17年度朝日賞。近著に『寂聴 残された日々』(朝日新聞出版)。

横尾忠則(よこお・ただのり)/1936年、兵庫県西脇市生まれ。ニューヨーク近代美術館をはじめ国内外の美術館で個展開催。小説『ぶるうらんど』で泉鏡花文学賞。2011年度朝日賞。15年世界文化賞。20年東京都名誉都民顕彰。(写真=横尾忠則さん提供)

半世紀ほど前に出会った98歳と84歳。人生の妙味を知る老親友の瀬戸内寂聴さんと横尾忠則さんが、往復書簡でとっておきのナイショ話を披露しあう。

* * *

■横尾忠則「小さな奇蹟あり 長生きは面白い」

セトウチさん

「週刊朝日」はセトウチさんと同い歳の99歳だそうですね。改めて週刊朝日の99周年お祝い申し上げます。そしてセトウチさんの99歳おめでとうございます。

どーいうわけか週刊朝日とは今まで全くご縁がありませんでした。セトウチさんとの往復書簡がなければ、このまま終(おわ)るところでした。山藤章二さんの似顔絵塾に登場したかなと思う程度でした。朝日新聞社関連の他の雑誌、例えば「朝日ジャーナル」では表紙デザイン(この号は発禁騒動)とイラスト時評の連載、「アサヒグラフ」ではグラビア特集と表紙出演、「AERA」では表紙出演と表紙デザインなどのおつき合いがありましたが週刊朝日だけはお呼びじゃなかったですね。

ところが一昨年の11月に、知人の企画プロデューサーの根本隆一郎さんが昭和31年4月15日号の週刊朝日に僕のカットが掲載されているのを発見したと言って、当時の週刊朝日の現物を送って下さいました。見ると「読者と編集者」欄に僕の20歳の時に投稿したらしい「サクラ」と題したカットが出ていて、もうびっくり、それにしても65年前の僕の絵をよく見つけられたものです。20歳の4月といえば、地方の印刷工場を辞めてぶらぶらしている頃に投稿したカットだったんでしょうね。人生には不思議なちょっとした奇蹟(きせき)があって、やっぱり長生きすると面白いこと、いいことがありますね。

もし僕がセトウチさんと同じ99歳まで生きるとするとまだ15年もあります。もう絵もこれ以上描いても下手になる一方だから、そろそろ止めてもいいんですが、週刊朝日で起(おこ)った小さな奇蹟などを考えると、まだ何かあるかな? と思ってしまいます。でも何かあるとしても、色んな病気に見舞われるくらいだったら、さっさと引き揚げるのもいさぎよく、悪くないかな、と思います。

人間の寿命は生まれる前に定められているといいますが、努力次第で定められた寿命が延びるともいいます。次々とやるべきことが出てくれば、それを達成するまでは寿命が与えられるらしいですが、自己欲望のための努力ではなく、人のための社会的必然性という大義名分であれば延命されるとも聞いたことがあります。ということは、人間は自分の意志で生きているというより生かされているというべきかも知れませんね。

老齢になると長寿を願って、健康への努力や医療に頼る努力をしますが、もし与えられている命であれば、そんな自己執着などする必要はないということになりますね。養生だけに気をつけて、あとは自然体でいるのが一番かなと思います。死ぬ時が来れば、それはその人のお役目が終ったわけですから、ワーワー騒ぐこともないですね。セトウチさんみたいに「死にたい」なんて言わなくても、宿命がコントロールしているんだから、ほっとけばよく、成るように成らしてくれるはずです。でも最近は「百まで生きてみたい」と心変(こころがわ)りしてらっしゃいますが、そんな目標さえも持つ必要もないんじゃないでしょうか。「わしゃ、知らん」で、死ぬまで生きて下さい。

■瀬戸内寂聴「週刊朝日と私が同い歳、何という偶然!」

ヨコオさん

二人の週刊朝日に連載しているこの往復書簡が『老親友のナイショ文』という題がつき、速くも一冊の本になり、見本本が届きました。表紙絵はもちろん、天才画家の「横尾忠則」氏作であります。

表紙絵に鶴亀が描かれているのは、私の九十九歳という長寿を祝ったつもりなのでしょう。ところが、九十九歳は私だけでなく、この週刊朝日が私と同年の数え百歳になるとは、何という偶然でありましょうか。

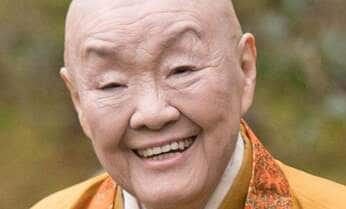

表紙の帯に、横尾さんと私の写真が写っています。三部正博氏撮影の横尾さんは、深刻な表情をして、おなか痛に耐えているような、云(い)いかえれば、哲学的で深刻な表情をしています。私ときたら、篠山紀信さんに撮ってもらった絶品の笑顔で愛嬌(あいきょう)をふりまいています。篠山さんに撮ってもらうと、なぜか私は実物より数倍美人に写るので、篠山さんが大好きです。

あ、写真といえば、この週刊朝日の表紙にも、今週、私は出る筈(はず)です。似ても似つかぬ美人に写っていますように!

百近い年齢にもなって、何をアホなことを言ってる?とヨコオさんが苦笑いしている顔が見えてきました。

ヨコオさんは、生まれつきハンサムでいいわね。ヘアスタイルなんか、しょっちゅう変えているけれど、どんなスタイルもよく似合っています。着るものにも神経を使って、御夫妻揃って、三宅一生の服をとても上手に着こなしていらっしゃる。

ヨコオさんに、いつ、どこで会ってもいい加減な身なりをしていたのを見たことがありません。ヨコオさんは、すっかり忘れているだろうけれど、はじめて朝日新聞社の編集室の片隅で偶然出逢(であ)った時、あなたはその頃まだはやりにもなってなかったジーンズをはいていました。なぜ私がそんなことをはっきり覚えているかというと、それをはいた美少年が、ジーンズをとめる革のバンドの替わりに、女性用の帯締めのような、絹のきれいなヒモを、腰に巻き付けていたからです。

それがあんまりしゃれていたので、改めてその人の顔をしげしげと見直し、その美少年ぶりに驚き直したことだったのです。

たぶん、ヨコオさんは、そんなことは何も覚えていないでしょう。

その帰りか、別の時か、二人でタクシーに乗っていた時、美少年のつもりだったヨコオさんが、すでに二児の父親だと聞いて、びっくり仰天したことは、はっきり覚えています。

あれから半世紀も過ぎて、私は百歳に手の届くほど、あなたは八十代も半ばの世間流に言えば、よいおじいちゃんになってしまいました。

ところが、実物の現在のヨコオさんは、とても八十すぎなんて信じられない若々しさで、世界のヨコオとしてアートの海を泳ぎまくり、活躍しています。私だって、頭を丸めたせいもあり、年より若く見え、黙っていたら、とても数え百歳の老婆なんて、誰も信じないでしょう。

長い生涯に、逢っては別れた人の数は、数えきれないほど、その中で半世紀も続いているヨコオさんと私の仲は何という縁で結ばれているのでしょう。その答えがこの新刊に明かされている。

売れるとイイネ!

※週刊朝日 2021年2月26日号