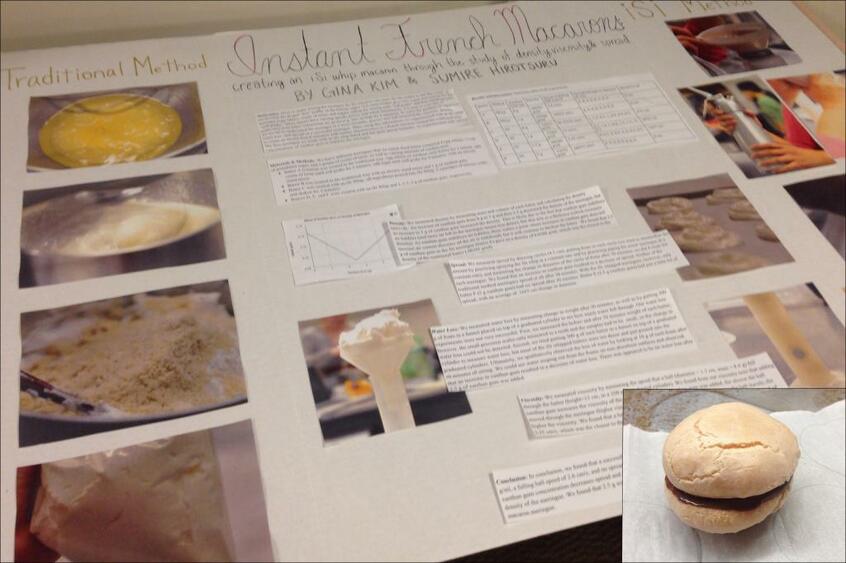

「学期末には自分で料理を1つ選んで、科学的に分析したベストなレシピを発表するのですが、私のチームが選んだのはマカロン。調合を変えてみたり、ほかの条件をまったく同じにして、混ぜる時間や焼く時間を変えたりしながらマカロンを何度も作って、メレンゲの膨らみ方などをすべてデータにしました。実は科学は苦手分野だったのですが、この授業のおかげで科学の見方が変わりましたね。料理という日常的な行為に科学や理論を当てはめて考えることが新鮮でしたし、細部まで徹底的に分析して芸術的にも科学的にもベストなものを作るというフェラン・アドリアの哲学に少し触れられた気がしました」

■ディスカッションを繰り返して、物事を多角的に見る

日本では大学受験の際に学部や専攻を選択するのに対して、アメリカでは専攻を選ぶのは2年次になってからが一般的。選んでから変更する人も多く、廣津留さんもハーバードで4つの専攻を履修した。

「私は応用数学、社会学を経て、音楽とグローバルヘルス(正式には国際保健と保健政策)を選びました。グローバルヘルスは、例えば『アフリカでエボラ出血熱のワクチンを作るための血液サンプルをどうやって集めるか』といった問題の解決方法を考えたりするもの。とあるプロジェクトに参加した際には、地域の文化や識字率を徹底的に調査した上で、人を集める方法や、どうすれば協力してもらえるかなど、さまざまなアプローチから解決方法を考えていきました。当時世界はエボラ出血熱の脅威にさらされており、第一線で奮闘されている先生方から学ぶ機会も得ることができました。子どもの頃からバイオリン中心の生活を送ってきた私には、一見、縁遠い学問のようですが、問題に対してさまざまなアプローチを考え、最適なソリューションを探すプロセスはすべての物事の根幹だと思うので、その辺りの考え方を鍛えられましたね。すごくいい経験になりました」

ハーバードでは数多くのディスカッションや、幅広い学問へのアプローチを通じて「多角的に物事を見る」ことを学生たちが自然と身につけていく。廣津留さん自身、そうした環境で学べていたことを卒業後に改めて感じたという。