普段は、門の外か、せいぜい玄関先で立ち話をする程度の近所付き合いなのに、お葬式が出ると、弔問へ出かけた私の母は、帰宅すると、「あの家の台所のモノが多かった」だの、「親族がどうしたこうした」など、見聞きしてきた情報を私たち家族に話していた。どこの家でも、同じような光景が展開され、うわさ話が広がっていったに違いない。

遺体が自宅から出棺され、遺骨が火葬場から戻ってくるまで、近所の人たちが故人宅の留守番をする慣習がある地域では、言い方は悪いが、野次馬根性で家の中を見物する人たちもいただろう。三世代同居が多かった時代だから、留守宅の内部を近所の人に見られるのは「お嫁さん」にはつらいことだったに違いない。私自身、死生学の研究をはじめてから、こうしたお葬式を経験した女性たちの不平不満を数多く聞いてきた。

全日本冠婚葬祭互助協会が実施した調査によれば、1990年までは自宅でお葬式をした人の割合は半数近くを占めていた。しかし1991年以降、自宅葬は減少の一途をたどり、2011年以降はわずか4・6%となった。代わって葬儀会館(セレモニーホール)でお葬式をおこなう人の割合が増加し、1970年代は19・4%だったのが2011年以降には85・6%となっている。いまや葬祭業者の存在なくしてはお葬式ができない状況にあり、セレモニーホールでお葬式をすることが当たり前になっているが、これはある意味、お葬式の裏方を担ってきた女性たちの解放でもある。

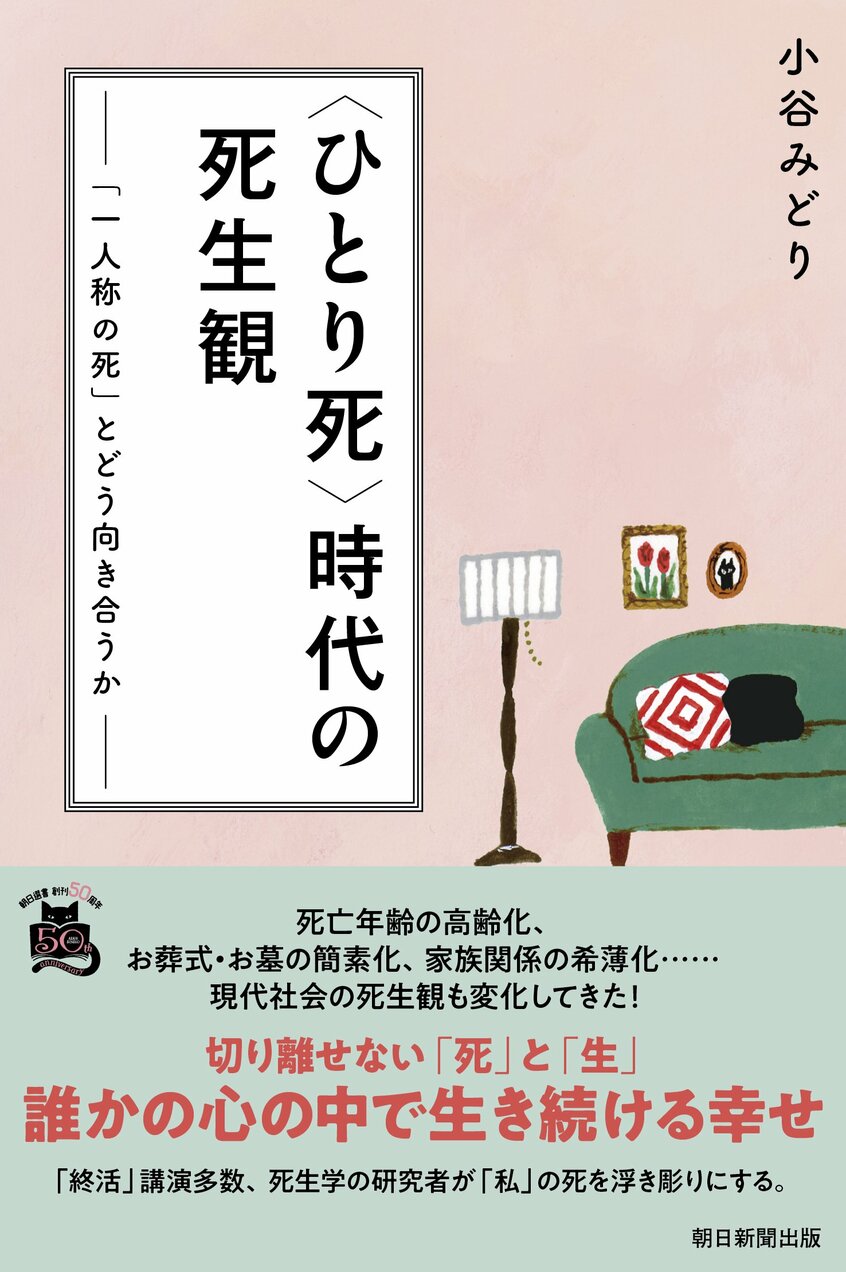

※朝日選書『〈ひとり死〉時代の死生観 「一人称の死」とどう向き合うか』(朝日新聞出版)から一部抜粋

こちらの記事もおすすめ ライフプランに「死」がない 『〈ひとり死〉時代の死生観』著の死生学者が30年前に感じた違和感