疲労、肩こり、腰痛軽減ストレッチ 運動の前後だけでなく日常生活でのメリットは?

(写真はイメージ/GettyImages)

身体を動かすのに気持ちのいい季節。ストレッチで筋肉を伸ばすだけでもスッキリする。実はストレッチには、私たちの身体にプラスの効果が多くあり、ぜひ日常生活にも取り入れてほしい。『今さら聞けない 人体の超基本』(朝日新聞出版)が、ストレッチはなぜ必要なのかを解説している。抜粋して紹介したい。

* * *

■運動の前後だけでなく日常生活にもメリットあり

ストレッチは意識的に筋肉を伸ばす柔軟体操です。関節の可動域を広げ、筋肉の柔軟性を高める効果がありますが、それらが健康の改善になるといわれるのには理由があります。

おもにスポーツやトレーニング前にウォーミングアップとして行う動的ストレッチは、パフォーマンスの向上やけがの防止に役立ちます。

一方、スポーツ後などのクールダウンに用いられ、疲労した筋肉の張りをゆるめる効果があるのが静的ストレッチです。

静的ストレッチは、身体をリラックスさせる効果もあり、日常の中に取り入れれば、疲労の軽減や肩こり・腰痛などの改善が期待できます。

■ストレッチで身体がやわらかくなるしくみとは?

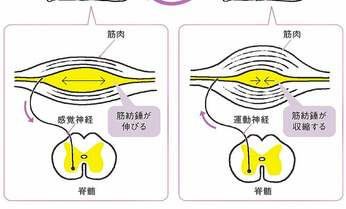

筋肉には、筋線維(きんせんい)に沿うように筋紡錘(きんぼうすい)があります。筋肉を伸ばしたときに痛みを感じるのは、筋紡錘がもつ感覚機能によるもの。筋紡錘は伸縮をくり返すと次第に感度が低下し、筋肉を伸ばせるようになります。

イラスト/秋葉あきこ

■ストレッチの種類と効果

ストレッチには大きく2種類あり、関節を動かしながら筋肉の伸縮をくり返し行う「動的ストレッチ」と、筋肉をゆっくり伸ばす「静的ストレッチ」に分けられます。それぞれの効果は以下の通りです。

まずは、「動的ストレッチ」反動を利用したダイナミックな動きから。運動前のウォーミングアップに取り入れて可動域が広がると、ダイナミックな動きができるようになる。また筋膜や筋肉の組織などがほぐれることで、なめらかな動きが可能となり、けがの防止につながる。

<筋肉の血流促進>

血流を促すことで筋肉があたたまると、筋肉の神経伝達速度が上がる。筋肉の温度を1度上げるだけでその速度は20%上がるといわれる。

<呼吸数や心拍数を上げる>

心肺の活動を高めておくことで、運動時の負担を軽減する。酸欠の予防にもなる。

次に、「静的ストレッチ」。ゆっくり筋肉を伸ばすことで、運動後のクールダウンになる。ただ静的ストレッチは、やりすぎると筋力を低下させたり、運動のパフォーマンスを下げたりすることもある。とくにウォーミングアップではやりすぎないほうがよいとされています。

<柔軟性が高まる>

運動に使われた筋肉は収縮した状態なので、そのままにしておくと筋肉がこわばってしまう。筋膜や関節をほぐすことで、運動前の状態に戻すことができる。

<筋肉の血流促進>

血流をよくし、筋肉にたまった乳酸などの疲労物質を流して排出することで、疲労緩和や疲労回復につながり、筋肉痛をやわらげる。

<副交感神経が活発に>

血管が広がると副交感管神経が働き、リラックス状態になる。

クールダウンには温浴やマッサージも効果的。からだを動かすのに最適なこれからの季節、ストレッチを使い分けて健康なからだを手に入れたい。

(構成 生活・文化編集部 上原千穂)