■ヒヨシのドグマ

これまで森下さんは「一貫して写真の純粋性を追求してきた」と言う。「そういうマインドになったのはヒヨシからですね」。

写真界で「ヒヨシ」といえば、横浜市の日吉地区にある東京綜合写真専門学校を指す。森下さんが同校の研究科を卒業したのは2003年。

「当時のヒヨシって、『写真絶対主義』みたいな教条的な教え、ドグマがあったんです。『自分を捨てろ』『表現したいという気持ちは消し去るべきだ』という雰囲気がわりと徹底していた」(ちなみに、現在の伊奈英次校長にたずねると、「昔はそういうこともあったみたいだね」と言った)

それが「自分の根っこの部分にしっかりと植えつけられた」。それゆえ「写真の機能を純粋に働かせるには自分を消さなければいけない」と思っていた。

「でも、学校を卒業して写真家になっていく過程で、そこから離れるというか、それを一回壊すという作業をやったんです」

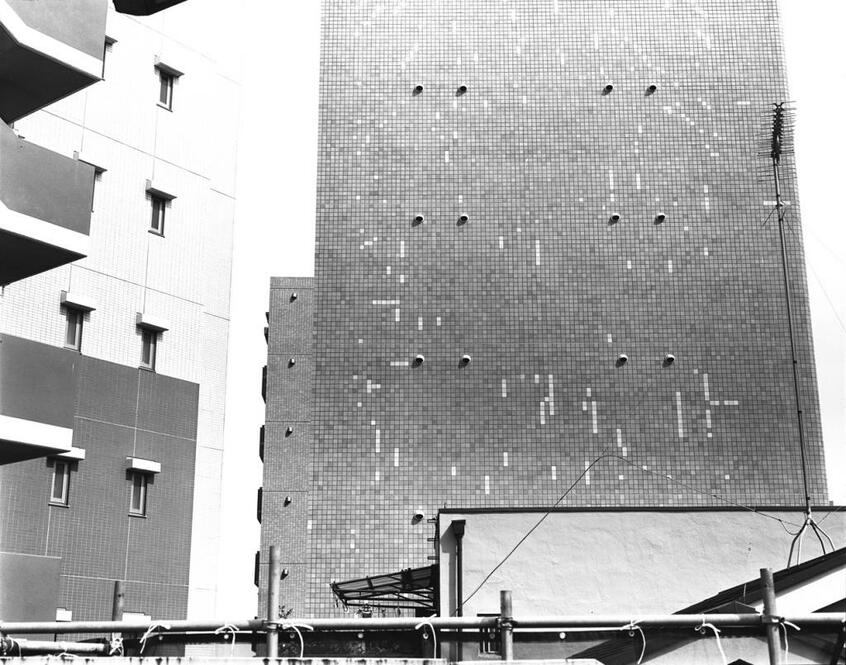

それが06年に発表した作品「倍音の虹」だった。森下さんはこの作品でコニカミノルタフォトプレミオ大賞を受賞した。

「そのころから自分の写真を取り戻していく、というか、自分の情熱や欲望をもっと信じていいんじゃないかと思い始めた。だから、自分を消すんじゃなくて、自分と写真との共同作業という感じですね」

「倍音の虹」以降、「被写体の表面的な意味や意図をはぎ取ることで、世界のほんとうの姿が立ち上がってくるんじゃないか」という考えが強くなっていった。

「世界の手触りみたいなものをすごく知りたいと思った。そういう気持ちでずっと写真集『asterisk』(17年)のころまでやってきたんです」

■仏教の教え「空」との出合い

ところが、3年ほど前、心境が大きく変化する。ある喪失体験を味わったことがきっかけだった。

「自分の体の一部分が欠けてしまったような喪失感。その『空白』をどうしても埋められなかった」

しかし、心の中に空白を抱えているうちに、次第にそれが「写真をつくっていくうえで、大切なものじゃないかな」と思えるようになった。

「欠けている部分があるから、ものをつくろうとか、表現しようという気持ちが湧き上がってくる。もしかしたら、自分と世界をつないでくれる大事な架け橋になるんじゃないか、と感じるようになってきた」