「それで彼は初球に必ずカーブを投げてくるようになった。僕はそれを見逃しますでしょ。その後、三、四球目くらいのストレートで勝負が決まると。非常にシンプル。江川の最高のストレート、それを僕がベストなスイングで打つかどうか。さらには自分が打つか、江川が抑えるか、このひとつの打席で試合自体も決まっていくと。いつもそういう流れでしたので、僕も江川も、二人にしかできない野球を作っていってるという自負はありましたよね。やっぱり四番打者やエースは、勝敗を超えてファンに見せなければいけないものがあるでしょう。もちろんチームが勝つためにやってるんだけど、それ以上のワガママな部分。昭和の時代というのはそれを許してくれたし、ファンもそういうワガママな野球に期待していたわけですよね」

■御堂筋パレードでファンに応えたかった

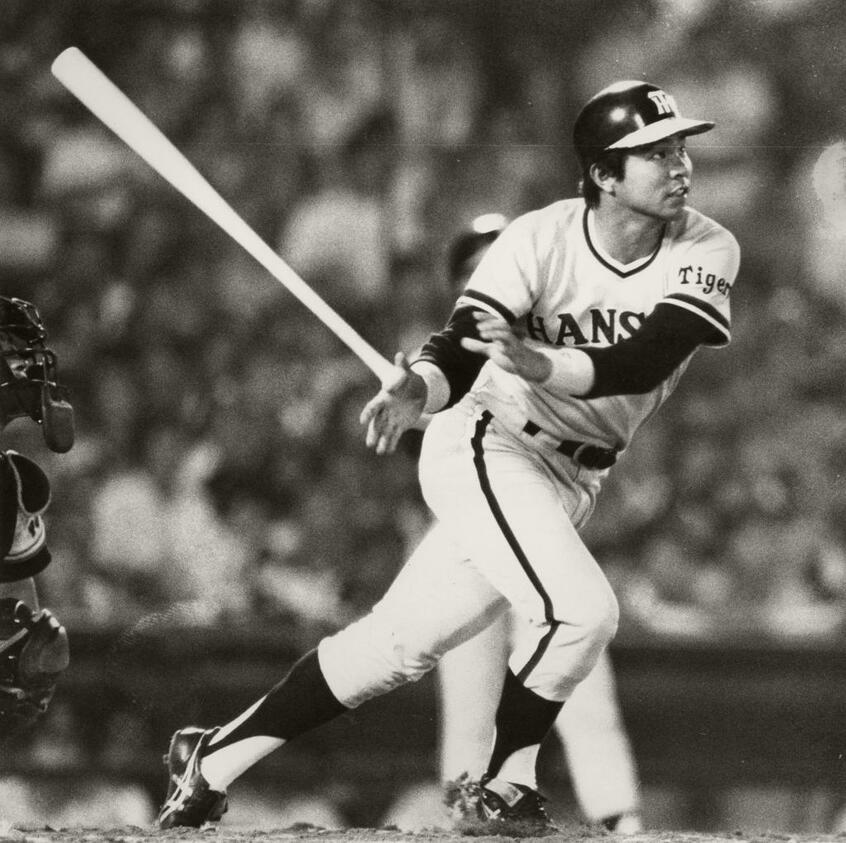

取材は四十分にも満たなかったが、掛布の言葉はとめどなく紡がれた。一九七八年、絶対的な存在であった田淵幸一が西武ライオンズに移籍した時は、阪神に残された自分が四番の重責を果たせるかどうか、自信のカケラもなかったこと。八五年の優勝時には絶好調だった三番のバースが敬遠されないよう自らの長打も量産しつつ、五番岡田への「繋ぎ役」も考慮して四球も積極的に意識した難しい四番であったこと。そしてすべての試合で四番には本塁打が求められるということ。散漫にも思えたいくつもの話題だったが、それらすべてが掛布の背負っていた、プロとして、四番としての「責任」というキーワードでつながっていた。

最後に、三十三歳で幕を閉じた現役生活を振り返って、悔いはないかと質問した。答えはこうだ。

「悔いがあったら続けてたと思います。だから満足……。だけど、やっぱりひとつあるかな。八五年はリーグ優勝を決めたのが神宮でしたし、日本一を決めたのも西武球場でしたでしょう。つまり、本当の意味で甲子園のファンを喜ばせることができなかった。だから当時、御堂筋パレードをやりたいって僕はいろいろなところで言ったんです。そうしたら死人が出るからダメだと知事に言われてね(笑)。パレードをできなかったことが唯一、心残り」

そんな言葉を残し、はちきれんばかりの笑顔を見せながら去っていったミスタータイガース。人はとんでもない怖さ、責任、プレッシャーから解放されると、あんなにもゆるやかでたおやかで、すがすがしい表情になっていく。なるほど、何かがストンと腑に落ちた。(次号は若松勉さんです)

※この記事は2019年9月11日発売の「昭和40年男 vol.57」(クレタパブリッシング)の連載「追憶のボール」を転載しました。

※単行本『一球の記憶』は、村田兆治、山田久志、石毛宏典、高橋慶彦(敬称略)など合計37名のインタビューを加えて2月下旬に朝日新聞出版から発売予定です。

※週刊朝日 2023年1月20日号