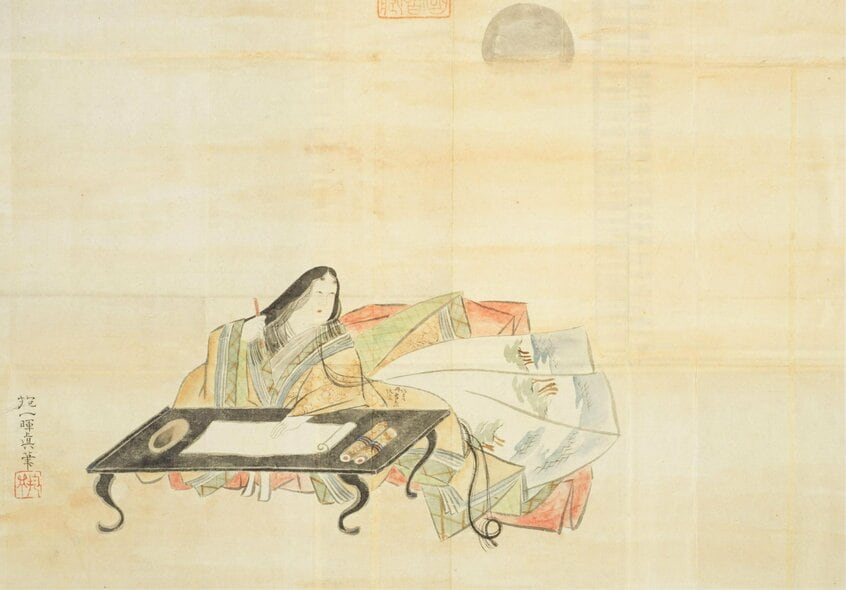

紫式部といえば誰もが知る名前だが、実は本名ではない。それだけでなく、その呼び名が定着したこと自体、珍しいことだったというのは、平安文学研究者の山本淳子氏だ。著書『平安人の心で「源氏物語」を読む』(朝日選書)から一部を抜粋、再編集し、その経緯を解説する。

* * *

紫式部はニックネーム?

『源氏物語』の作者、紫式部。この名は、本名ではない。また、本来は彼女の女房(にょうぼう/侍女)名でもない。だいたい、「紫」とは何なのか? どう考えても、『源氏物語』と無関係ということはあるまい。ならば紫式部は、自分が書いた作品にちなんだ名で呼ばれていることになる。では『蜻蛉日記』を書いた藤原道綱母(みちつなのはは)を、「蜻蛉(かげろう)」と呼ぶだろうか?『枕草子』を書いた清少納言は枕少納言などと呼ばれているだろうか。それは全くない。平安時代の女流文芸作家は少なくないが、紫式部のように個人名が作品と一体化している人物はほかにいない。現代の私たちは彼女を最初から「紫式部」であったように思いがちだが、紫式部が「紫式部」という名で世に認められているということは、実に稀有なことなのだ。

紫式部が「紫式部」と呼ばれるようになっていく経緯をたどってみよう。

当然のことだが、紫式部にも本名があった。だが本名は、公文書に記す際など、ごく限られた場合にしか使われない。女性が家で家族や召使から呼ばれる場合には「君(きみ)」や「上(うえ)」などと呼ばれたし、女房となれば女房名で呼ばれるのが普通だった。女房勤めに出なかった道綱母が、名を伝えられずただ「藤原道綱の母親」と呼ばれるしかなく、宮仕えに出た清少納言が、その女房名「清少納言」で世に知られるのも、このためだ。