* * *

三島正さんは週刊誌の撮影で活躍していたころ、たびたび張り込み取材を行った。車の中でねらいを定めた相手が現れるのをひたすら待った。

「張り込みの何が面白いかっていうと、対象者だけでなく、周囲のコミュニティーも観察できてしまうことなんです。朝、ここではこういう人がゴミを出すのか、とか。この人は大体決まった時間に帰ってくるけれど、あの人は不規則だな、とか。そういうことがわかる。虫や鳥を観察するのも、そういうことなんだろうな、と感じます」

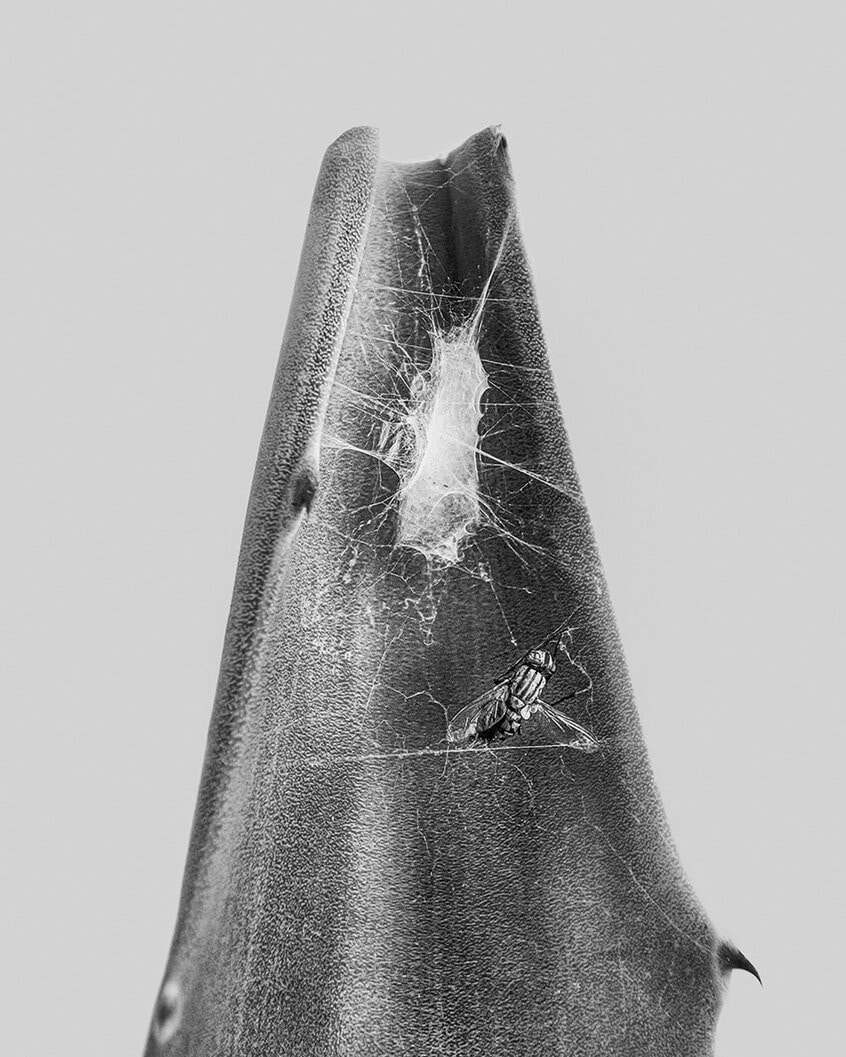

三島さんは50歳を前にして病に倒れたことをきっかけに不思議な写真を写すようになった。昆虫や植物、人さえも等しい重みで写っている。三島さんいわく、「この写真は図鑑的にとらえた『事象』です」。さらに、「この世界のありようをひもときたい」と言う。作品に写ったそれぞれの被写体に「小さな命」が感じられるのが印象的だ。

脳死は人の死なのか

インタビューの冒頭、三島さんは、こう語った。

「人の命って、とても重い、と言いますよね。何ものにも代え難い、と。でも、遠くで自分がまったく知らない人が亡くなって、それをテレビが伝えたとします。食事中だったら、番組を見ながら食事を続けると思うんです。ところが、それが身近な人だったら、状況は一変する。じゃあ、その違いって、何なんだろう、と」

どこの誰であろうと、命が失われたという事実は変わらない。三島さんは事実だけを純粋に写真で切り取って構成したら、もっとフェアな目で世の中を見られるのではないか、と思った。

「何となく、そんなことを考えたのは30年ちかく前。それがこの作品の始まりです。もうずいぶん昔のことですよ」

週刊誌の人にしては、ずいぶん浮世離れした話に聞こえるかもしれない。しかし当時、三島さんが通った現場は人の死をめぐって揺れていた。

「あのころ『脳死は人の死なのか』ということが話題になっていた」

事故などで病院に搬送された患者が「脳死」状態に陥ることがある。脳死は移植医療と密接に関係している。脳死が人の死であれば、心臓を摘出することも可能になる。

「少しでも処置が遅れたら死んでしまう、人が生死の境をさまよっているような現場も取材した。救命救急センターには瀕死(ひんし)の重傷患者で運ばれてきて、多くが亡くなった。そのとき、命っていうものに対して、とても考えてみたいと思った」