「病院」に関する記事一覧

特集special feature

靱帯が骨に変化する病気「靱帯骨化」とは? プロ野球選手が発症して手術するケースも

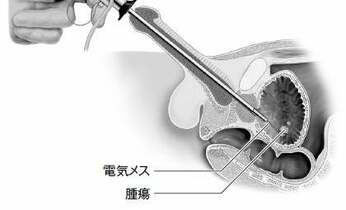

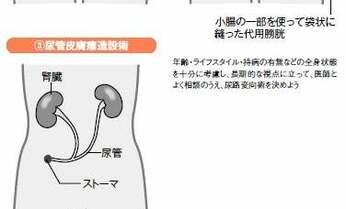

「黄色靱帯骨化症(おうしょくじんたいこっかしょう)」は、背骨を支える靱帯である黄色靱帯が厚くなり、骨に変化する難病です。プロ野球選手が以前、この病気で手術したというニュースを、聞いたことがある人もいることでしょう。元福岡ソフトバンクホークスの大隣憲司投手や千葉ロッテマリーンズの南昌輝投手が発症しています。発症すると、厚くなった靱帯が神経を圧迫して、足のしびれや痛み、脱力などの症状が起こることがあります。日本の靱帯骨化症治療の第一線に立つ、九段坂病院整形外科診療部長の進藤重雄医師に、その症状や診断、治療法について教えてもらいます。