森毅さんという数学の先生が京大におられました。森一刀斎といって人気の教授でした。森さんは『キノコの不思議』という本を出していたので読んだところ、東大路通でヤナギマツタケを採っていると書かれてました。誰か採った奴がいるなあというプラタナスがありましたけど、森毅さんだったんですね。

京大のキャンパスの中にもいろいろあるんですよ。文学部横の幅50センチほどの砂地には、ヒトヨタケという白いキノコが生えてきました。

このキノコは、出てきてもその日のうちに溶けてしまいます。地上に出てきたやつはだいたい溶けかかっているので、出てくる頃を見計らって採るのがコツ。地面に顔をつけるように探すと、出てくるのがわかるんですね。通りがかりの連中からは、変な顔で見られていましたけど。

ヒトヨタケはみそ汁にしたり、大根おろしと一緒に食べるとおいしい。すぐに溶けちゃうから、絶対スーパーには出ません。採ってくるしかないんです。それだけに強い満足感が得られます。

熊野寮のそばには、アミガサタケが生えていました。バターで炒めてワインと一緒に食する。なんともいえないひとときを堪能したものです。

京都岩倉の瓢箪崩山に行って、マツタケを採ったこともあります。いわゆるマツタケ山じゃないけど、寄生しているマツタケに巡り合ったんですね。あのとき採ったのは23本やったかなあ。

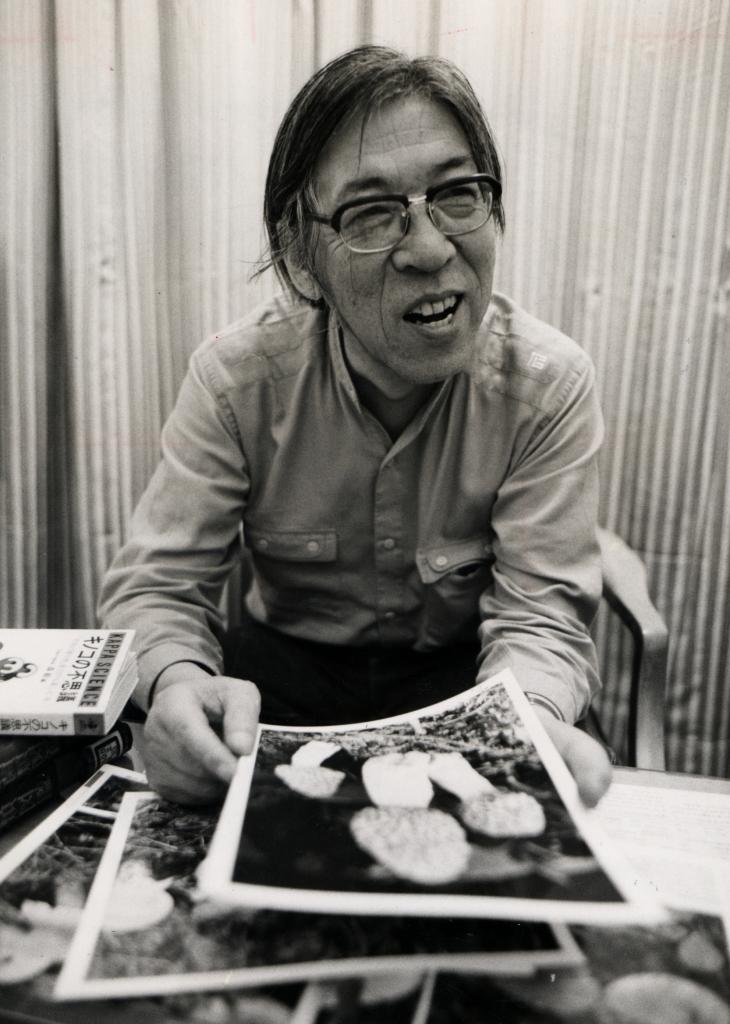

──永田さんの妻(歌人の故・河野裕子さん)も子どもたちも、キノコ採りに夢中になった。永田さんが河野裕子さんとの出会いと愛を綴った書籍『あの胸が岬のように遠かった』は、今年6月にNHKでドラマ化されて話題になった。キノコをめぐる河野さんとの思い出も尽きない。

家族で信州に行ったとき、河野がアカヤマドリを採ろうとして、崖から滑り落ちたこともありました。アカヤマドリは量感のあるキノコで、色も奇麗。京都近辺にはないですし、私も採ったことはなかった。行く前から「採りたい、採りたい」と言ってました。