「歴史」に関する記事一覧

特集special feature

名古屋城・金のシャチホコはなぜあの形なのか? ルーツをたどることで明らかになった壮大な歴史とは

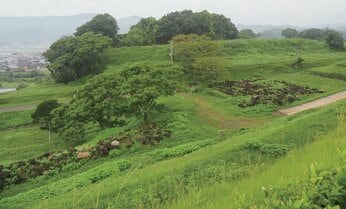

名古屋のシンボル金鯱。言わずと知れた、徳川家康が築かせた名古屋城の天守の最上部で輝いているあれだ。展覧会で地上に降りた姿を目にした方も多いことだろう。じつは金鯱には東アジアにおいて長い歴史があった。金鯱ほど目立たないが、反り返った魚のような形の飾りが日本中の寺院や宮殿の屋根の両端に載っている。なぜあの形なのか。いつから載っているのか。城郭考古学が専門の研究者で、『歴史を読み解く城歩き』(朝日新書)を出版したばかりの、千田嘉博・奈良大学教授がその歴史を明かしている。長年、歴史や文化財を取材してきた朝日新聞の塚本和人さんが、千田氏の説の概要と、遠くモンゴルの草原の墓でみつかった壁画のレポートなども合わせ、日本と東アジアのダイナミックな金鯱のつながりを紹介する。