手作り梅酒の仕込みはいま! 基本は「生梅・焼酎・砂糖」アレンジを梅干し研究家が紹介

毎年5~6月に巡ってくる、生の梅が出回る季節。梅仕事というと「梅干し」ですが、実はビギナーにも挑戦しやすいのが「梅酒」です。梅干し研究家の小川睦子さんは、著書『はじめてでもおいしくできる 梅干し・梅レシピの基本』(朝日新聞出版)で、基本の梅酒の作り方だけではなく、ブランデーやウイスキーを使ったアレンジ梅酒レシピも掲載している。基本の梅酒は、生梅・焼酎・砂糖を保存瓶に入れるだけと、とても簡単。甘さを控えめにしたい場合の分量などとともに、本から抜粋して紹介したい。

* * *

■5~6月に仕込んだら3カ月後には飲める

使用する梅は、青梅でも完熟でも、熟しすぎたくらいのものでも構いません。青梅ならすっきり爽やかな味わいに、熟した梅なら香り高いコクのある味わいになります。どちらもおいしいです。おいしい焼酎を選べば、さらにおいしくなります。

そして、漬け込みをしてから約3カ月がたつと、飲むことができます。時間が経てば経つほど、旨味が深まりますので、長く保存しておくのも楽しみです。

■基本の梅酒の作り方

【材料】

梅500g

焼酎 (ホワイトリカー)900ml

砂糖200g

*甘さ控えめのレシピです。甘くしたい方は砂糖600 ~700g で作ってください。

【作り方】

(1)梅を用意します。

スーパーなどで販売されているものは通常1袋が1kgです。5月中旬~下旬頃に、「梅酒用」「梅シロップ用」と書かれたまだ青くてかたい梅が並びます。入荷時期はお店で聞いてみましょう。

基本的には、キズや打ち身があまりないものを選びましょう。とはいえ、少々のキズであれば、さほど気にする必要はありません。果物を選ぶ感覚と同じです。キズや傷みがひどい場合は、ジャムや梅味噌などを作るとよいでしょう。

収穫からあまり時間を置かずに作業を行うのが理想的です。お店の人に入荷日を確認して購入するとよいでしょう。なお、梅の実は温度変化に弱いので、冷蔵庫から出した場合、常温で保存していたものよりも早いスピードでカビや腐敗が進む可能性もあります。お店で冷蔵庫に保管されていた梅は早めに作業を始めましょう。

梅の実は、「自分の住んでいる場所に近い梅が一番おいしい」という言い伝えもあるとか。産地、品種によって少しずつ味が違い、それぞれにおいしさがあるので、いろいろ試してみるとよいでしょう。

(2)梅を水で洗います。

梅を水で洗う

ボウルに入れて2~3回水を替えて洗います。強くぶつけたりしなければ、ごく普通に果物などを洗う感覚でOKです。汚れが気になる場合はホワイトリカー(焼酎でも可)を少量使って洗うとよいでしょう。青梅の場合は、水に浸けてアク抜きをします。

(3)水気を拭きます。

清潔なふきんやタオル、キッチンペーパーなどで水気を拭き取ります。水気が残っていると、カビの原因になります。ざるに上げて水を切り、そのまま乾かしてもOKです。

(4)消毒した容器に梅と砂糖を入れて焼酎を注ぎます。

果実酒用のガラスびん、密閉できるガラスびんなどを使いましょう。写真では氷糖を使用しています。

梅と氷砂糖を焼酎 (ホワイトリカー)で漬ける

(5)常温で置いておきます。

3カ月~半年程度で少しずつ色づく

3カ月~半年程度で少しずつ色づいてきて、色は年々、濃くなってきます。置く場所は、直射日光の当たらない室内であればどこでも構いません。

■アレンジ梅酒の作り方

ブランデー梅酒

お好みのお酒で作ると、楽しみはさらに広がります。ブランデーやジン、ウォッカ、ウイスキーなどの洋酒だけではなく、泡盛でも梅酒ができます。アルコール度数が35度以上のお酒で作りましょう。漬け込んだ梅のおいしさにもこだわるならブランデーです。お菓子作りなどに活用もできます。毎年、使うお酒を変えて楽しむのもいいですね。

ブランデーで作る梅酒

使用する砂糖はお好み次第ですが、氷砂糖ならゆっくりと旨味を引き出してくれます。さまざまな砂糖をブレンドしてもよいでしょう。市販の甘い梅酒が苦手という方はぜひ手作りしてみてください。砂糖の量を控えめにすると、すっきりとした旨味のある仕上がりになり、梅酒のおいしさを発見できるはずです。

作り方はいずれも、基本の梅酒の作り方とほぼ同じ。「基本の梅酒の作り方」の(5)の焼酎を好みのお酒に変更するだけです。

【ブランデーの場合の材料】

梅250グラム、砂糖150グラム、ブランデー500ミリリットル

梅250g

ブランデー500ml

砂糖150g

【ジン、ウォッカの場合の材料】

梅250g

ジンまたはウォッカ500ml

砂糖50~100g

【ウイスキーの場合の材料】

梅250g

酒500ml

砂糖100g

【泡盛の場合の材料】

梅250g

酒500ml

砂糖70~100g

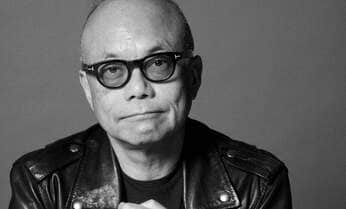

小川睦子・梅干し研究所(UMEBOSHI-LABO)主宰。梅干し研究家であり、編集者&ライターでもある。幼少の頃より梅干しをこよなく愛し、梅干しの研究に励む傍ら、梅干しの魅力と梅干し作りの楽しさを伝える活動を関東と福岡を中心に行う。簡単にできる梅干し作りや梅干しを使った料理などの講座も好評。自然食品店などでは手作りの梅干しも販売する。

(構成 生活・文化編集部 森 香織)