「世界文学全集はいま古本屋で安く売られています。例えば、パリを描いたものだけを選んで並べれば、欲しい人は必ず出てくるはず。旅行のガイドブックも古くなったら捨てるしかない。しかしこれも特定の時代のものを集めれば、物価や地図、流行を横断的に知る一級の資料になる。古本を買うことは価値の発見であり、チョイスによって価値の創造もできる。しかも古本は買い手がたった1人でいい」

“推し本”が並ぶ書棚は「自己表現の場」だとも鹿島さんは言う。一般の書店にはなかなか並ばない私家版の本も店に彩りを加えている。平野敬子さんや兎影館などのデザイナーの書棚は、本の装丁だけでなく空間自体も目を引く。店名になっている、パリのアーケード商店街「パサージュ」を撮影した私家版の写真集も手に取られていた。

■本との巡り合わせ

記者にはこの日、密(ひそ)かに目当てにしていたものがあった。東京大学教授(英米文学)の阿部公彦さんが“おまけ”として棚に置いた「ことばの危機」という冊子だ。「ことばの危機」は2019年に東大文学部が開いたシンポジウムで、書籍化もされた。シンポジウムを取材し、後に学内で冊子が作られたことはなんとなく知っていた。だが、阿部さんのツイッターで現物の画像を見ると、むくむくと所有欲が湧いた。市販されていないだけになおさらだ。しかし5部ほどあった冊子は取材日には既になくなっていた。

記者が肩を落とす一方、満面の笑みをたたえる人がいた。出版社勤務の、瀧口宏さん(54)だ。手にしていたのは、ラテンアメリカ文学者・旦敬介さんの棚にあった『ウイダーの副王』。アフリカで奴隷商人になったブラジル人男性とその末裔を描いた作品だ。瀧口さんは言う。

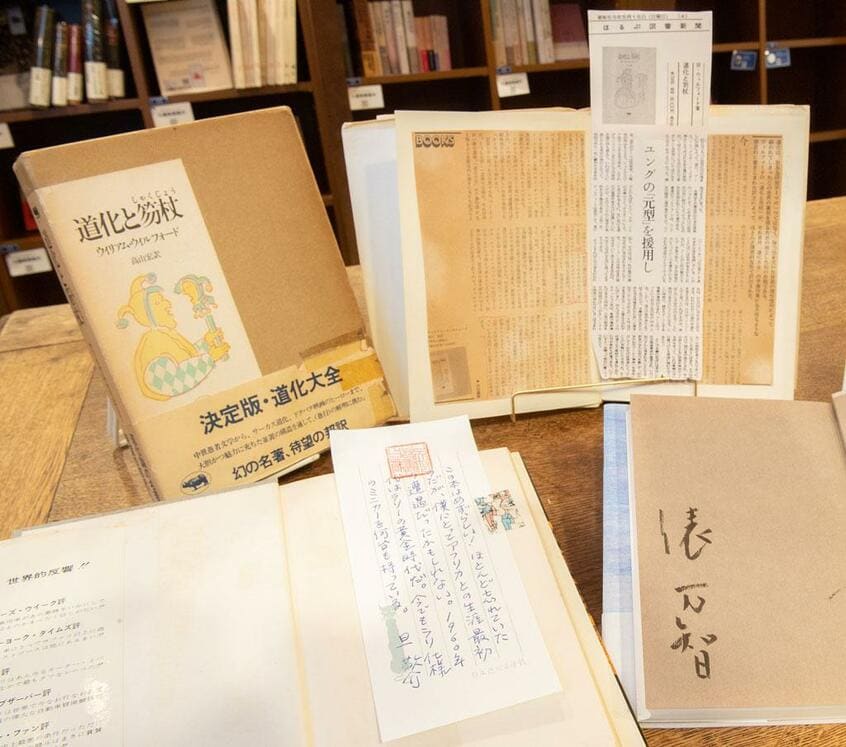

「探していた本でした。それを翻訳家本人の棚から買え、しかも直筆の一筆箋(いっぴつせん)のメッセージまで添えられていて、価格は300円でした」

神保町では、街のシンボルでもあった岩波ホールが、7月29日に54年の歴史に幕を引く。

「最後の上映作が、この『ウイダーの副王』の著者であるブルース・チャトウィンを追った映画です。運命的なものを感じます」(瀧口さん)