原発周辺の避難指示区域を迂回して相馬へ。海沿いを撮影しながら一旦、自宅に戻り、再び、石巻から三陸海岸を北上した。

「気仙沼から陸前高田へ。そこで一本の桜に出合ったんです」

その言葉にピンときた。

「(先に書いた)養殖いかだの桜ですね」

「そうです。そのとき、もっと強く、だんだんと……」

声が途切れる。言葉が続かない。大沼さんはこの桜を涙を流しながら撮影したという。そして毎年、この場所を訪れ、手を合わせてきた。

ときおり冷静さを失う大沼さんの様子に、地元の写真家が被災地を撮ることの重々しさを感じずにはいられなかった。しかし、そんな思いを伝えると、大沼さんは即座に言った。

「やっぱり、ぼくは外の人間ですよ。東京だろうが仙台だろうが、外の人間じゃないかなあ。あのとき、地元の人は桜が咲いていたという記憶もない方が多い。色がなかった、という話もけっこう聞きました。でも、ぼくは東京の人と同じように外から入ったから撮れたんです」

震災のとき、写真を「紙」で残そうと誓った

震災の翌年からは長期取材を意識して定点撮影も行うようになった。

「後々まで記録として残るように、(この木は切らないよね)、と思った場所の桜を選んで」、毎年、同じ場所で写してきた。

ところが、「想像していたのとはまったく違って。この木も切ってしまうのか、と思うくらい、軒並みなくなりました。嵩上げ工事で」。

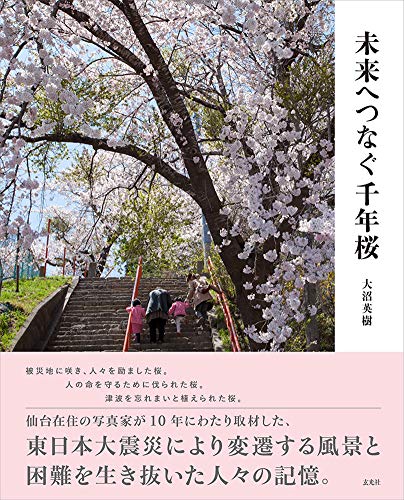

その言葉どおり、ページをめくっていくと、沿岸部の桜の景色が一変していく、復興の風景。それとは対照的に、原発事故で避難指示が出された地域の桜はあのときから時間が止まっているかのようだ。

「震災のとき、電気がなくなりましたけれど、あのとき、写真を紙で残そうと誓ったんです。本にして、記録を残していきたい。やっぱり、デジタルとは『温度』が違いますから。写真集はある意味、置いておくとじゃまになる存在というか。じゃまものって、残っていけると思うんです」

(文・アサヒカメラ 米倉昭仁)

こちらの記事もおすすめ 写真家・宮嶋康彦「東京の桜」 花見の騒ぎは徳川吉宗の時代から問題だった!?