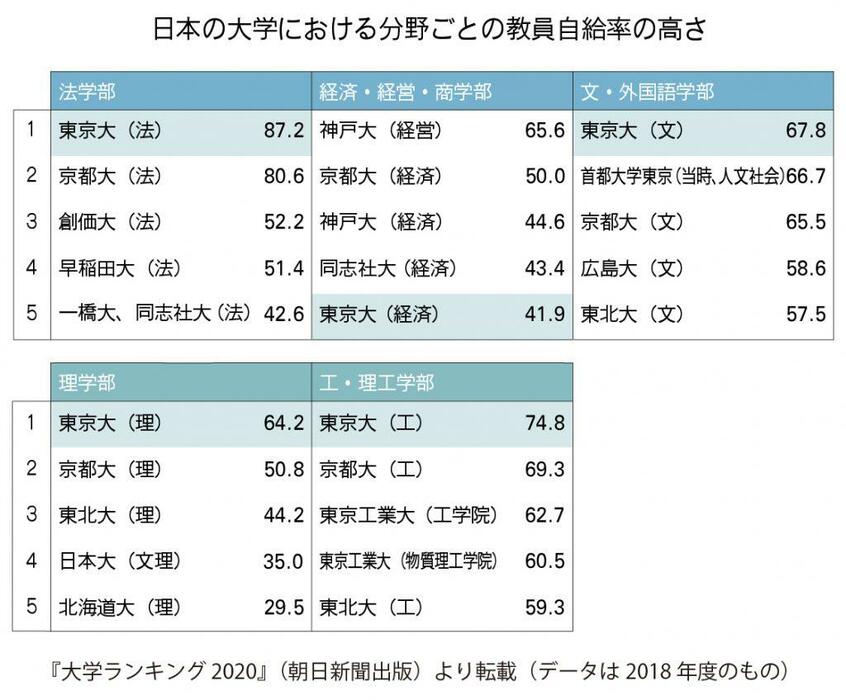

東大教員の自校出身者率(教員自給率)は、学部によって差はあるが、法学系、文・外国語系、理学系、工・理工学系で国内1位と高い傾向にある。教員自給率の高さが、大学にさまざまな悪影響を与えると指摘する識者は多い。東大の実情を探るべく、日米の比較大学論を専門とする福留東土教授(東大大学院教育学研究科)と東京都立大学(当時)、千葉大学出身で、26年間東大に勤めた松田良一教授(東京理科大学)に話を聞いた。(東大新聞オンラインより転載)

* * *

福留教授によると、日本で大学教員の教員自給率が高いことへの危機意識が生まれ始めたのは1990年代ごろだという。「学部から教鞭を執るまでずっと同じ大学にいるのは良くない、外に出ることに意味があるという風潮が生まれました」。90年代以降、全国で大学院が拡大し、出身大学と異なる大学院に進学する人が増えたことも一因となった。

母校出身者の大学・学部への愛着が組織運営に好影響を与えるという良い面もあるものの、教員自給率が高過ぎることの影響はあると福留教授は指摘する。「研究室の良い伝統が継承されやすい反面、過去のやり方にとらわれ過ぎてしまうと自由な発想が生まれづらくなる面もあります」

米国では「採用時に大学側が教員自給率をとりたてて意識することはない」というが、基本的に日本の大学に比べて教員自給率は低い。その最大の理由として、米国には研究レベルが同等な大学が多く存在するという点を福留教授は挙げる。その点、日本は研究大学の数が少ないこともあり、米国と比較して、東大を頂点とする研究大学の威信構造の中で、大学間の研究レベルの差が生じやすい。東大が優秀な研究者を採用しようとした結果、東大の卒業生が採用されるという側面もあり、自給率が高いことが一概にネガティブに捉えられるわけではないという。

松田教授は教員自給率の高さは大学内のヘテロジェナイティー(異質性)につながるため、重要だと主張する。「さまざまな環境で、さまざまなものの考え方に触れてきた教員が少ないことは東大の弱みになっています」。実際、松田教授が現在勤める東京理科大には教員自給率が6割を超えないようにするルールがあるという。