消費される芸術への違和感

それからビザが切れるまでの6カ月間、既に人生をかけて演劇をやっていくことを明確に決めていたシャンカルさんの近くで過ごし、日本に帰国する。

「この先ふたりで演劇をして生きていくことを思い描いた時、インドやシャンカルの前に、まず自分がどう演劇と関わっていきたいのか、糸口をみつけてからにしようと考えました」

大学卒業後は赤坂の国際交流基金アジアセンターで舞台芸術専門員のアシスタントとして働きながら、舞踏カンパニー『山海塾』のプロデューサーの元で制作も学んだ。

2年後、今度は国際交流基金ニューデリー事務所の専門員として採用され、ニューデリーに移り住む。

一方シャンカルさんは、大学卒業後に留学したシンガポールの演劇学校を終えて、2006年にサトコさんのいるニューデリーで演出家としてスタートを切った。

2007年、ふたりは「劇団シアター・ルーツ&ウィングス」を立ち上げる。劇団で最初に作った作品は、断片的な51の場面から構成され、解釈が観客それぞれに委ねられるというもの。この実験的な演出が「これまでのインド現代演劇にはなかった」と評判になり、シャンカルさんは注目の若手演出家としてメディアに取り上げられた。

しかし次第に、ニューデリーで一部の限られた人に消費される芸術のあり方に違和感が募った――。

「私たちは一体誰のために演劇をやっているのだろう……」

暮らしに根付いた演劇ができる場所へ

「もっと別の演劇のあり方を探りたい」と考えたふたりは、2008年、ケーララ州トリシュールに拠点を移す。ケーララ州では演劇作品が政治を動かした歴史があり、階層を問わず幅広い層が演劇を楽しむ文化が醸成されていた。

そこで制作した2つの舞台作品『山脈の子:エレファント・プロジェクト』と、日本の劇作家・太田省吾の沈黙劇『水の駅』は、どこで公演をしてもチケットが完売し、追加公演を組むほど話題になった。インド各地を巡回した「劇団シアター・ルーツ&ウィングス」はインドの演劇界で全国的に名前を知られるようになる。

ところが今度は、30万人以上が住むトリシュールの喧騒やスピード感と、演劇の創作活動が「噛み合わない」と感じるようになっていく。

「暮らしと結びつく場所で作品を作っていくための基盤を持ちたい」と考えたふたりが選んだ地が、同じケーララ州でも人里離れた山間地域であるアタパディだ。『山脈の子』の創作のため野生のゾウのリサーチで2008年にアタパディを訪れ、すぐにこの場所が気に入った。

「一番いいなと思ったのは、自然の中で暮らす人たちとの顔の見える関係性でした。この場所なら、自然やコミュニティと共にある、暮らしに根付いた演劇ができるのではないかと感じました」

ヤギ小屋と間違えられるツリーハウスで暮らす

2010年、土地を購入し、俳優でもある建築家の友人に劇場兼自宅のデザイン設計を依頼した。ガラス張りのデザインは、自然あふれる情景を活かした空間にしたかったことはもちろん、地域の人たちに開かれた劇場にするためでもある。

120キロ離れたトリシュールの自宅からアタパディに通いながら、ふたりは公演や演出の仕事で収入が入るたびに、生活費を除いた分を工事費に充てた。コスト削減のため、建築資材の手配も業者に依頼せずに自分たちでおこなう。

仕事の依頼はそれまでに築いた実績を元に、各地から声がかかった。一つひとつ時間をかけて取り組む新作の創作は、多くても年に1、2本が限度だ。その他に、過去につくった作品の再演を各地でおこなう。報酬はプロジェクトごとにさまざまだが、やりたいと思えるかどうかや縁を大切にしているという。

気長に工事を進めていた2015年、青天の霹靂が――。

トリシュールの借家の大家から「庭の手入れを怠った」という理由で突如退去を命じられたのだ。しかたなく、ふたりはアタパディでの暮らしを前倒ししてスタート。とはいえ劇場兼自宅の工事はいまだ基礎工事すら終わっていなかった。

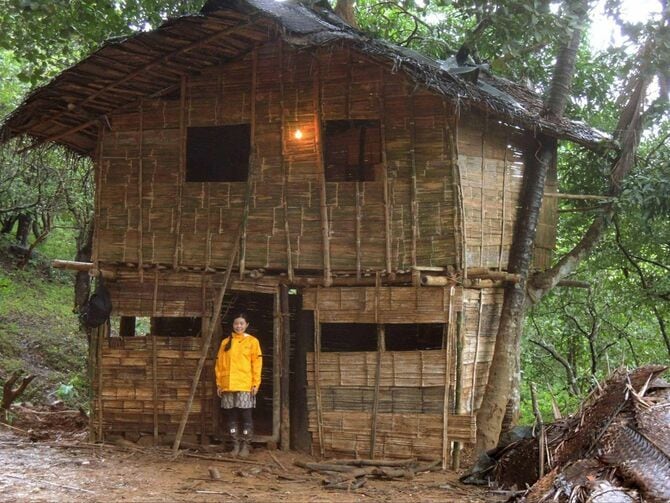

そこで、地元の先住民族に手伝ってもらいながら、ココナッツの葉を屋根にしたバンブーツリーハウスを敷地内に建てて住み始めた。

バンブーツリーハウスは、かつて先住民族が住居としてつくっていたもので、現在ではヤギ小屋として利用している人が多い。サトコさんたちが住み始めると「ヤギがいるのかと思って近づいたら人間が住んでいた」と地元の人たちに珍しがられたという。

幸い電気は通っていたけれど水道はなく、敷地の裏にある小川から水を汲んで使う毎日。まともな道もなかった。