1月13日から相続に関する法制度が大幅に改正された。義理の親を介護した配偶者が金銭の請求ができるようになったり、配偶者相続人の居住権が保護されたりと、メリットばかりが報じられているが、落とし穴も多い。

* * *

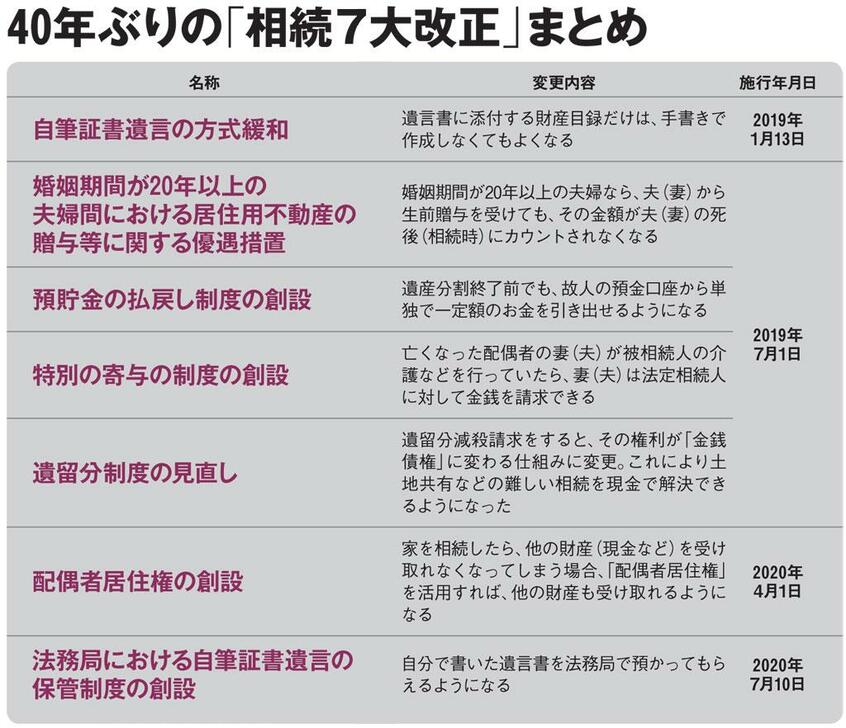

相続に関する法制度が今年1月から段階的に変わる。1980年以来およそ40年ぶりの大規模な改正だ。一連の法改正は七つの柱からなる。

先にざっくり説明すると、1月13日から、遺言書作成にあたって、これまでの「自筆主義」が改められ、パソコンなどによる財産目録作成も認められるようになった。

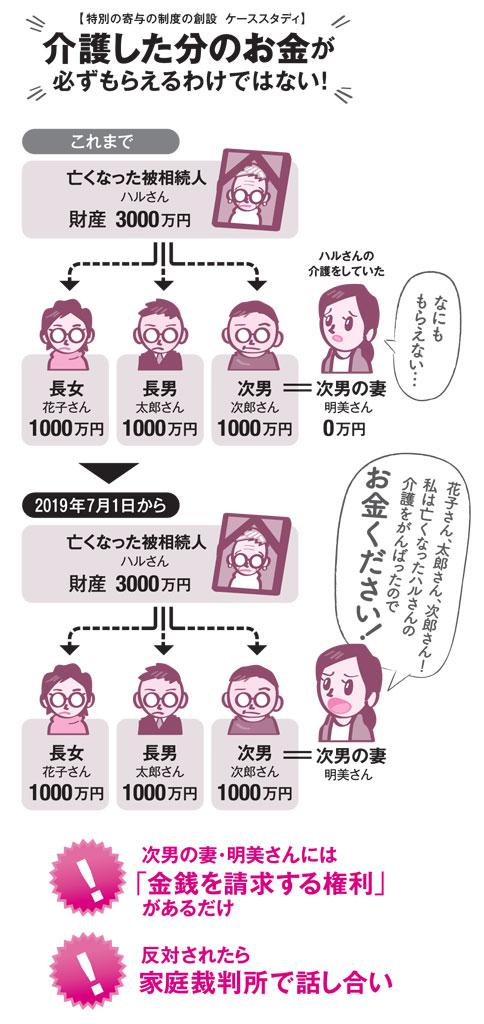

続いて7月1日には、夫の母など配偶者が親の介護をしてきた場合、法定相続人に金銭を請求できる「特別寄与制度」がスタートする。2020年4月1日には、残された配偶者が住み慣れた家を追い出されずに済む「配偶者居住権」も創設される予定だ。

税理士、ファイナンシャルプランナーの西原憲一さんは語る。

「今年から始まった制度改正は、残された配偶者の住宅問題や配偶者の親の介護をする妻(夫)の金銭的な権利など、これまで法制度から漏れてきた問題に手を差し伸べる、現実重視型の内容です」

法律がようやく高齢化社会の実情に追い付いてきたと評価できそうだ。ただ、法の網の目が細かくなることはあっても、漏れはなくならない。“落とし穴”も多いという。

「新しい相続法には、もちろんよいところもたくさんありますが、従来の相続問題を解決する万能薬ではありません。新たなトラブルの火種にもなり得ます」(西原さん)

最も罪作りなことになりそうなのは、介護に尽くしてきた親族の労苦を認める入り口となる、特別寄与制度である。

たとえば3人きょうだいの次男と結婚した女性が、義母をどんなに献身的に介護しても、現行制度では、こと相続に関する限り蚊帳の外に置かれる。その女性が夫と死別した後に義母の介護を続けていた場合でも、義母の遺産は夫の2人の姉兄だけが相続し、介護をした女性に相続財産の分配は一切ない。