併願での入学先が変わりつつある大学受験。新たな学部が新設されるなど、大学内での変化によって、同じ大学で複数の学部に受かった場合の選択肢も以前とは異なってきている。編集部では、同じ大学内での併願75パターンを比較した。

「社会科学部が第1志望でした」

今年、早稲田大に入学した男性は、教育や文化構想、人間科学の各学部にも合格した。

社会科学部は夜間学部としてスタートしたため、大学内のほかの学部より志願者は少なく偏差値も低めだった。近年は人気が上がり、政治経済と並ぶ「看板学部」に成長してきた。学内W合格入学比率では、教育とでは96%、人間科学とでは80%が選んだ。

「学びたいことが決まっていなかったので、様々なことが学べるところに行きたかった。当初は経済学などに関心がありましたが、今は言語学がおもしろいと思っています。競争倍率はほかの学部と比較しても高く最難関。かつての夜間学部のイメージは僕たちにはありません」(前出の男性)

早稲田大では新たにできた国際教養学部も高評価だ。教育とのW合格者では100%、商とでは63%が入学した。教育は教職員を目指す人が減っていて、以前より人気が落ちているようだ。

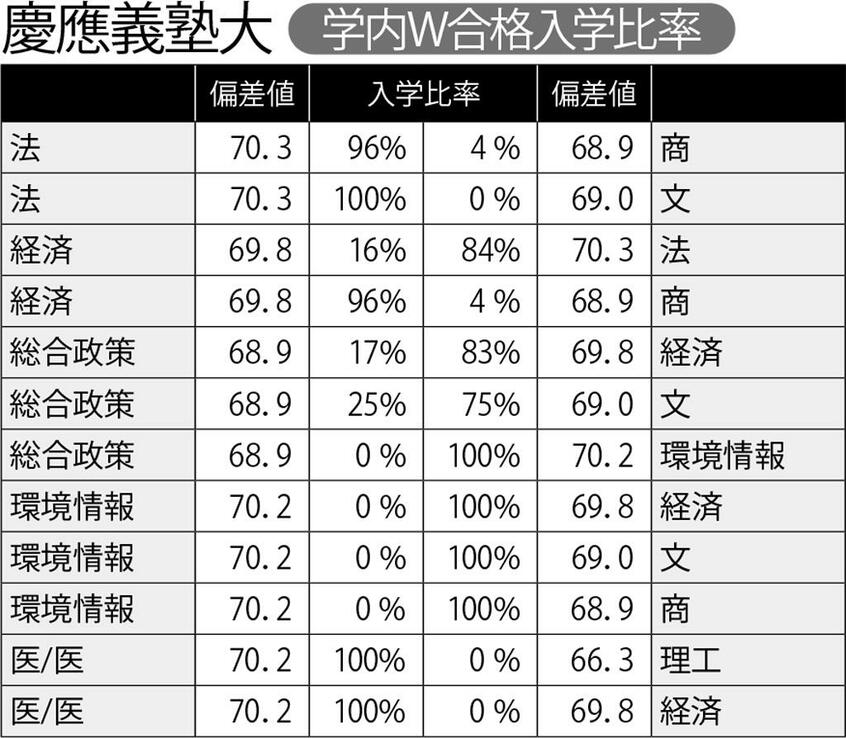

慶應大では法学部が一番人気。看板学部である経済学部とのW合格者では84%が選んだ。慶應大法科大学院は、司法試験の合格者数で京大、東大に次ぐ3位につけるなど実績を出している。

総合政策と環境情報は1990年に神奈川県藤沢市にできた学部で、大学改革の先駆けとして注目された。全国から受験生を集め偏差値も高くなったが、同じような文理融合の学部が他大学にも相次いで誕生。人気が分散し、都心から離れた立地もあって、人気は下火になっている。

併願パターンでは医学部は別格だ。慶應に限らずどこの大学でも、理工学部などとのW合格者は医学部を選ぶ。待遇に恵まれた医者になれるという、将来像がはっきりしているためだ。

看板学部の変化は立教大でも起きている。かつて経済学部の中にあった経営学科は、06年に経営学部になった。座学だけではなく、企業と連携した実践的な教育を取り入れている。

「入学式のころに1泊2日のキャンプをして、企業の課題解決に取り組んでもらいます。そのため、入ってすぐやる気にあふれています」(立教大の担当者)

関西の同志社大では商学部の人気が高い。国際化も進めていて、11年にグローバル・コミュニケーション学部、13年にグローバル地域文化学部を開設した。新しい両学部は偏差値が高めで、入学比率も既存の学部をだいたい上回っている。

ここまで見てきたように、併願パターンは大学同士でも学内でもいろいろある。偏差値が実力より高め、低めを含め、3~10学部を受けるのが一般的だ。年明けからは私立大の入試が本格化し、3月には国公立大の合格発表もある。幅広く受けて一つでも合格すれば弾みがつく。実力を発揮できれば、一度に複数校合格することも夢ではない。

入学先をどうするのかは「究極の選択」だが、選ぶ権利があるのは喜ばしいことだ。選ぶのはあくまで受験生で、親はアドバイス役に徹する。受験は数年先でも、大学・学部選びは早くから始めておいて損はない。今回紹介した併願パターンを参考に、納得できる選択ができるよう、いまから情報収集しておこう。(本誌・吉崎洋夫)

※週刊朝日 2018年12月21日号