「光る君へ」に関する記事一覧

〈NHK大河「光る君へ」第7話18日放送〉第7話「おかしきことこそ」 虚構の『源氏物語』が伝える真実

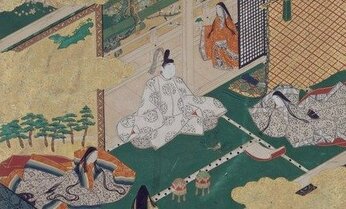

五十四巻にわたる長編の大河小説『源氏物語』は、平安時代の大ベストセラーである。さらに後世にも絶大なる影響を与え続け、紫式部は男女の秘事を広めたため成仏できなかったという伝承まで広まった。『源氏供養』は式部の霊を供養することに力点がおかれた異色の作品である。歴史学者・関幸彦氏は、小説とはいえ、『源氏物語』がある種の実在性を以て、王朝貴族たちに迎えられていたことは間違いないと指摘する。関氏の新著『藤原道長と紫式部 「貴族道」と「女房」の平安王朝』(朝日新書)から一部抜粋、再編集し、紹介する(2024年1月7日に配信した記事の再配信です)。

〈NHK大河「光る君へ」第6話二人の才女〉「紫式部」の名前の由来となった父 曽祖父や伯父が『源氏物語』に与えた影響とは

大河ドラマに、紫式部の永遠のライバル清少納言が登場。漢詩での対決となったが、そもそも紫式部がなぜ漢詩に造詣が深かったのか。紫式部の一家は、典型的な文人貴族だ。曽祖父の兼輔は公卿で、歌才も豊かだった。父為時の兄為頼は、摂関家の藤原頼忠家の歌会に出席していた。永観二年(九八四)には、父為時が“式部丞”となり、この父の官職に由来し「紫式部」の名は付けられた。翌々年には“蔵人・式部大丞”に任ぜられ、為時は歌人としても有名となった。「式部の成長する環境のなかで少なからず影響を与えたはずだ。」と歴史学者の関幸彦氏は言う。同氏の新著『藤原道長と紫式部 「貴族道」と「女房」の平安王朝』(朝日新書)から一部を抜粋、再編集し、三人の人物が紫式部にどのように影響を与えたか紹介する(「AERA dot. 2024年1月29日に配信した記事の再配信です)。

〈NHK大河「光る君へ」第6話二人の才女〉紫式部と藤原道長に「禁断の恋」はあったのか 晩年の『紫式部集』で明かされた「真実」

紫式部と彼女の時代の最も影響力のある男性、藤原道長との間に秘められた恋愛はあったのか。『紫式部日記』と彼女が晩年に編集した『紫式部集』の間で描かれる二人の関係性の違いを通じて、紫式部が道長に対して抱いていた感情の複雑さを垣間見ることができる。紫式部と道長、この二人の間には一体何があったのか、平安文学と紫式部に詳しい京都先端科学大学の山本淳子教授の新著『道長ものがたり 「我が世の望月」とは何だったのか』(朝日新聞出版)から抜粋・再編集して解説する(「Aera dot.」2024年1月8日に公開された記事の再掲載です)。

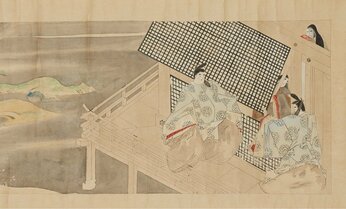

〈NHK大河「光る君へ」第6話二人の才女〉紫式部の部屋を訪れたのは藤原道長? 『紫式部日記』に描かれた「やり取り」とは

『源氏物語』の作者として知られる紫式部は、当時の権力者である藤原道長と恋仲にあったという噂が根強くある。その根拠となるのは、彼女が残した実録『紫式部日記』に記された、ある夜の出来事だ。この日記には、道長への想いがほのめかされる他の箇所もある。ここでは、『紫式部日記』から、彼女と道長の関係を平安文学と紫式部に詳しい京都先端科学大学の山本淳子教授の新著『道長ものがたり 「我が世の望月」とは何だったのか――』から抜粋・再編集して探ってみる(2024年1月7日に配信された記事の再掲載です)。

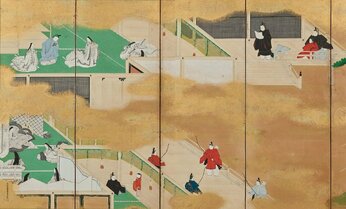

〈NHK大河「光る君へ」第6話二人の才女〉道長は年上女子の“お眼鏡にかなった”好男子 女性たちのサポートで押し上げられた「運命」

永延元年(九八七)、藤原道長は二十二歳で宇多天皇の孫にあたる源雅信の娘倫子と結婚をしたが、この婚姻の成立には倫子の母の強い後押しがあった。またその翌年には、源高明の娘明子を第二夫人として迎え入れる。この仲立ちを積極的になしたのは道長の姉詮子だった。姉詮子は道長の関白(内覧)就任にも大きく関わっている。関幸彦の新著『藤原道長と紫式部 「貴族道」と「女房」の平安王朝』(朝日新書)から一部を抜粋、再編集し、年上女性に応援される道長の人間性を紹介する(「AERA dot.」2024年1月15日に配信された記事の再掲載です)。

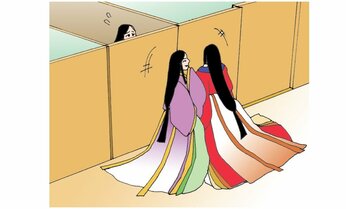

〈NHK大河「光る君へ」第6話二人の才女〉永遠のライバル「清少納言」にあって「紫式部」になかったものは何だったのか

大河ドラマ『光る君へ』に、ついに紫式部の永遠のライバル清少納言が登場する。北条政子や、豊臣秀吉の妻・おね、室町期の日野富子など、日本の歴史を動かした魅力的な女性を題材に、数々の傑作歴史小説を描いてきた永井路子さん。古代から幕末まで、日本史上で知られた女性33人の激動の生涯と知られざる素顔とは? 朝日文庫『歴史をさわがせた女たち 日本篇』から一部を抜粋・再編集して公開します。(2022年12月26日に配信されたものの再掲載です) 清少納言は、紫式部と肩を並べる王朝の才女といわれている。しかも、紫式部が、彼女について痛烈なワルクチを言っていることは先にご紹介したとおりである。

〈NHK大河「光る君へ」第6話二人の才女〉紫式部が「嘘っぱち!」と酷評した『枕草子』、清少納言はなぜキラキラした生活だけを描いたか

NHK大河ドラマ「光る君へ」も第6話。紫式部の永遠のライバル清少納言が登場する。清少納言は、感覚鋭い毒舌ブロガーか、あるいはおシャレな生活を切り取ったインスタグラマーか。そんな印象のある清少納言の『枕草子』だが、今も昔も表に見えている世界が真実とは限らない。清少納言が綴った華やかで明るい生活は、何を意味するのだろうか。『枕草子のたくらみ 「春はあけぼの」に秘められた思い』(朝日新聞出版)著者で京都先端科学大学人文学部教授の山本淳子さんが、『枕草子』が描かれた背景について語る。(2017年9月23日に配信した記事の再掲です)

紫式部が「夫の死」を契機に書き始めた『源氏物語』 道長との間にロマンスはあったのか

藤原道長と紫式部は“権門”と“寒門”と身分は異なれど、四歳ほどの年齢差で同じ世代を生きた。道長は、光源氏のモデルとも目されているほど「貴族道」を体現した人物だ。そして光源氏を生み出した紫式部も、宮廷という小宇宙にあって「女房」世界を象徴した。彼らの接点は「貴族道」と「女房」という王朝時代に特化されるべき局面での出会いにあった。紫式部が道長の娘彰子のもとに出仕したのは、寛弘二年(一〇〇五)の三十代も半ばの頃とされている。「かりに道長と式部に色恋沙汰があったとすれば、権門と寒門の化学変化の表れともいえなくもない。」と歴史学者の関幸彦氏は言う。同氏の新著『藤原道長と紫式部 「貴族道」と「女房」の平安王朝』(朝日新書)から一部を抜粋、再編集し、関氏の考える藤原道長と紫式部の関係性について紹介する。

特集special feature

「紫式部」の名前の由来となった父 曽祖父や伯父が『源氏物語』に与えた影響とは

紫式部の一家は、典型的な文人貴族だ。曽祖父の兼輔は公卿で、歌才も豊かだった。父為時の兄為頼は、摂関家の藤原頼忠家の歌会に出席していた。永観二年(九八四)には、父為時が“式部丞”となり、この父の官職に由来し「紫式部」の名は付けられた。翌々年には“蔵人・式部大丞”に任ぜられ、為時は歌人としても有名となった。「式部の成長する環境のなかで少なからず影響を与えたはずだ。」と歴史学者の関幸彦氏は言う。同氏の新著『藤原道長と紫式部 「貴族道」と「女房」の平安王朝』(朝日新書)から一部を抜粋、再編集し、三人の人物が紫式部にどのように影響を与えたか紹介する。