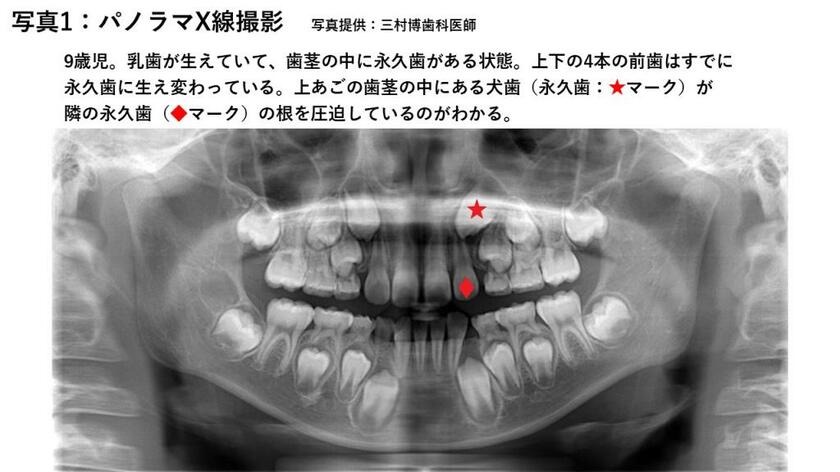

歯科矯正は、ワイヤなどで歯に継続的な力をかけ、徐々に歯を動かす治療です。歯とあごの間には「歯根膜(しこんまく)」という組織があり、歯が圧迫されると、押された側の歯根膜の血管から「破骨(はこつ)細胞」という歯や骨の代謝にかかわる細胞が出現して、骨を吸収していきます。その逆側の引っ張られる部分では、「骨芽(こつが)細胞」という細胞が現れて、新たに骨をつくります。この作用を利用して、動かしたい方向に時間をかけて移動させていくのです。治療を成功させるためには、治療開始前に、治療のゴールの設計図と、そこに至るまでの綿密なプランが必要になります。パノラマX線撮影とセファログラムはそのために不可欠な検査といえます。

矯正歯科治療に用いる装置にはさまざまなものがあります。基本となるのが、一本一本の歯の表面にブラケットという器具を付けて、そこにワイヤを通す「マルチブラケット」です。ブラケットは金属製、プラスチック製、セラミック製などがあります。ワイヤは断面が丸いものと四角いものがあり、太さも複数あります。そのほか、奥歯にかぶせるタイプの「バンド」、歯を引っ張るための「エラストメリックチェーン」というゴム、上下のかみ合わせを改善するための「顎間ゴム」などが目的に応じて選択されます。基本的に一度装着すると、取り外しができないものがほとんどです。「1日中付けっぱなしで取り外しができないのはイヤ」と思っても、通常は患者の希望で矯正装置を変更することはできません。

あごや顔面の骨格の改善が必要な場合には、「ヘッドギア(ヘッドホンのように頭に固定する器具)」やあごの「急速拡大装置」を用いることもあります。

■抜歯が必要なケースもある。説明を受けて納得して治療を

矯正装置を装着したら、その後は月に1回程度の頻度で通院となります。装置がある分、磨きにくく歯が汚れやすいので、歯磨きなどの口腔(こうくう)ケアは念入りにおこないます。スポーツや楽器の演奏など、部活動への影響はほとんどありませんが、主治医に相談しておきましょう。

別所文

別所文