身近すぎて電気代の“中身”を知らない人も多いのではないか。ここで電気代を決める要素をおさらいしておく。電気代は、(1)基本料金、(2)電力量料金、(3)燃料費調整額、(4)再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)などから構成されている。

基本料金は原則として毎月一定。電力量料金は使った量に比例する。使うほど上がるし、節電すれば下がる。再エネ賦課金は、電力会社が太陽光発電や風力発電の買い取りにかかった費用を公平に負担するもので、やはり使った電力量により上下する。2023年4月分まで、1kWh(キロワットアワー)当たり3.45円だ。そして電気代急上昇につながっているのが「燃料費調整額」である。

■新電力の燃料単価2倍

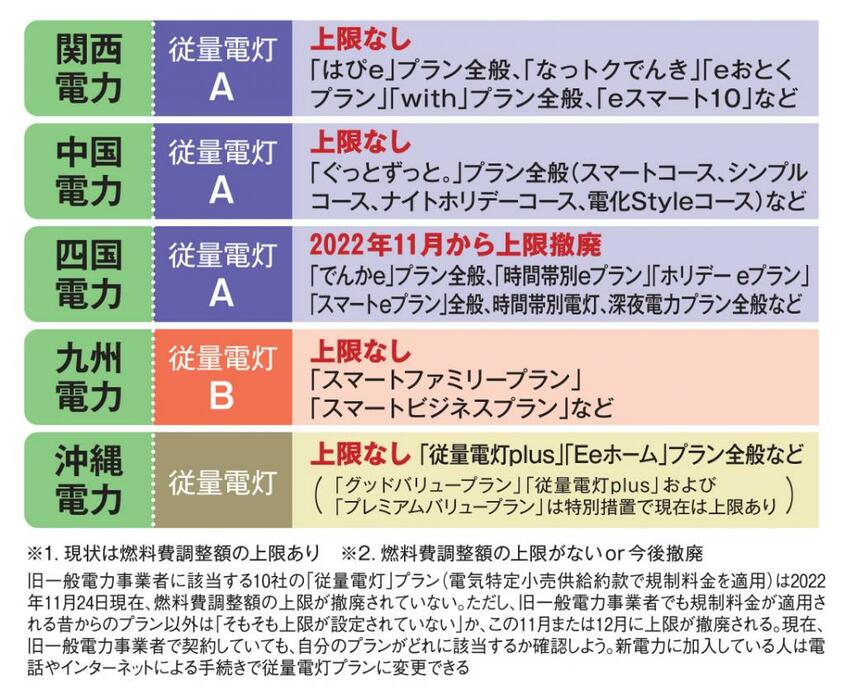

「燃料費調整額は、電力の販売会社により計上する金額に差があります。まず、国の規制対象になっている旧電力(従来から存在していた電力会社)の『従量電灯』プランなどの場合は上限が定められており、一定水準を超えてもそれ以上は上がりません。たとえば東京電力の燃料費調整額は上限に達し、ここ数カ月は1kWh当たり5.13円で“頭打ち”の状態です」

これに対し、16年4月以降の電力自由化でシェアを伸ばしてきた新電力には燃料費調整額の上限に関する規制がない。もともと約款で上限を設けていなかった新電力もある。ただ、大手の新電力は「国の規制料金同様」のプランを提示していた。

それが、ここにきて大手の新電力も音を上げた。ENEOSでんき、ソフトバンクでんき、auでんきなどが11月以降に上限を撤廃すると発表したのである。これにより新電力の燃料費調整額(関東エリアの場合)は11月で9.72円、12月は11.92円で横並びの見込み。東京電力の従量電灯(5.13円)の2倍以上になるのである。

先ほど特に人気の新電力3社の名を挙げたが、J:COM電力や大阪ガスの電気なども11月以降の上限撤廃を発表している。そして11月より前に上限撤廃を発表したか、「東京ガスの電気」のようにそもそも上限を設けていない新電力からは、既に5.13円(関東エリアの場合)を上回る単価の請求書が届いているはずだ。2022年11月現在、新電力で上限を守っている会社は数社しかない。

これにより、電気代はどう変わるか。一例を紹介しよう。1カ月で400kWhを使う世帯の場合、東京電力の従量電灯プランなら12月の燃料費調整額は「5.13円×400kWh」で2052円。これに対し、上限がないプランは「11.92円×400kWh」で4768円。2716円、アップする。