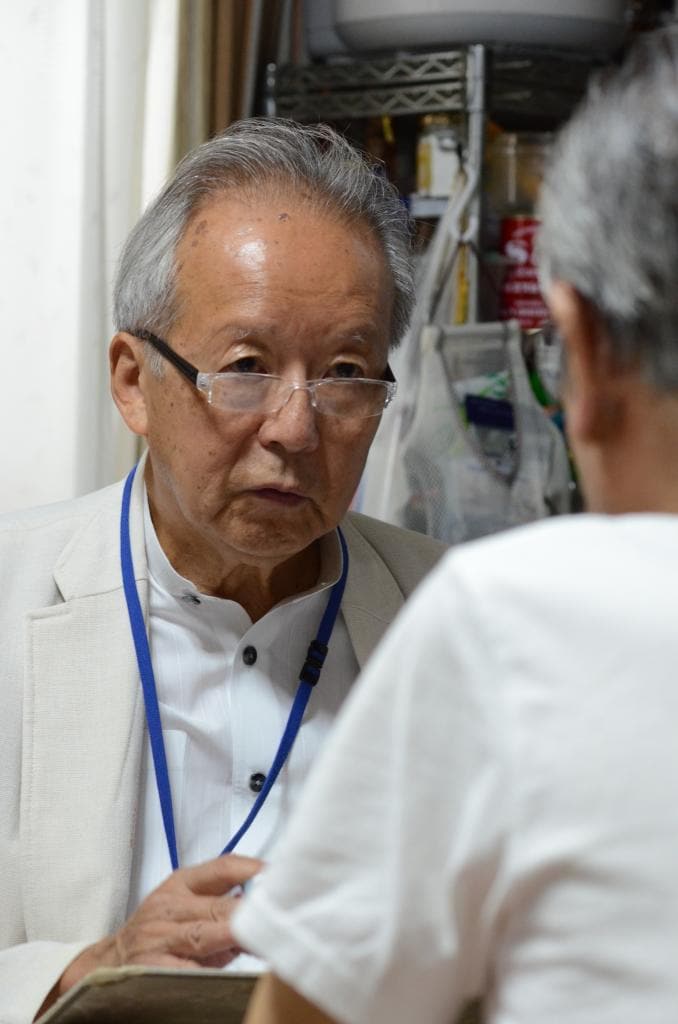

小堀医師は言う。

「家主からすれば事故物件扱いになると、家賃を下げないと借り手がつかなくなるという意識があるのでしょう。在宅診療を始めて、そうした事例を見ることで感じたのは死へのタブー視が社会にはあるということでした。そのいい例が、令和元年に『神戸新聞』が報じた、須磨区の“看取りの家”建設断念でしょう。余命の短い人に最期の場所を提供しようという試みが、近所の反対で潰れてしまいました」

8割が病院で死を迎えている現実の背景にはこうした理由があると考えられる。しかし、「できることなら在宅で死にたい」と考える患者の割合は7割近いという調査もある。小堀医師が現在在宅医として勤務する堀ノ内病院に移ってきた当初、少なくとも約半数の患者は在宅での最期を希望していた。

「予備知識もないまま在宅医療の世界に足を踏み入れた当初から3年間ほど、私は往診時に患者の容体が急変した際、そのまま自宅で死を迎えるか、救急車を要請して病院に向かうかという判断の岐路に立ったとき、往診医として意見を述べることはせず、本人と家族の意向に100%従うことにしていました。その結果、当時は在宅死と入院死がほぼ同数になったのです」

患者と家族の希望をかなえると約半数が在宅死となるのに、現実は約8割が病院死しているのはなぜか。希望どおりの最期を迎えていない患者が多数いるということではないのか。

小堀医師はある事例を契機に、自身の考えを患者や本人に説明するようになったという。

■事例4(101歳女性・老衰)

それまで長男夫婦と通常の生活を送っていた女性が、ある日突然、寝たきりになってしまい、訪問診療を開始。半月後に食事量が低下し、眠ったまま2日間目を覚まさなかった。在宅看取りの方針であったが、3日目になって患者が息を吐くときに発するかすかな息遣いを聞いた長男が「母が可哀想で耐えられない」と急遽(きゅうきょ)入院を要請。堀ノ内病院に救急搬送した。入院直後は頻繁に見舞いに来ていた長男夫婦の足は次第に遠のき、患者はその後10カ月余りを集中治療室で一人生き続けた。ある夜、夜勤看護師がモニターを見て気づき、死亡が確認された。