「さらに武将にとって何よりも大事だったのは、ライバルよりも長生きすること。定年のない戦国時代は、健康であることが勝利をつかむうえで重要でした」(早川教授)

武将は庶民に比べて栄養や衛生状態のよい生活を送ることができた。一方で、支配的な立場を利用して、ごちそうばかり食べたり大酒を飲んだり、不特定多数の女性と関係を持ったりした者も少なくなかった。いつ寝首をかかれるかわからない暮らしの中で、普段から強いストレスにもさらされていたはずだ。

「医療の水準は今よりも低く、治療効果の高い薬もありませんでした。そんな中で健康を維持するには、感染症にかからないことも大事。結核や腸チフス、肺炎などにかかれば命にもかかわりますし、梅毒で寿命を縮めた武将も少なくありませんでした」(同)

■健康オタク吉宗 庶民にも気配り

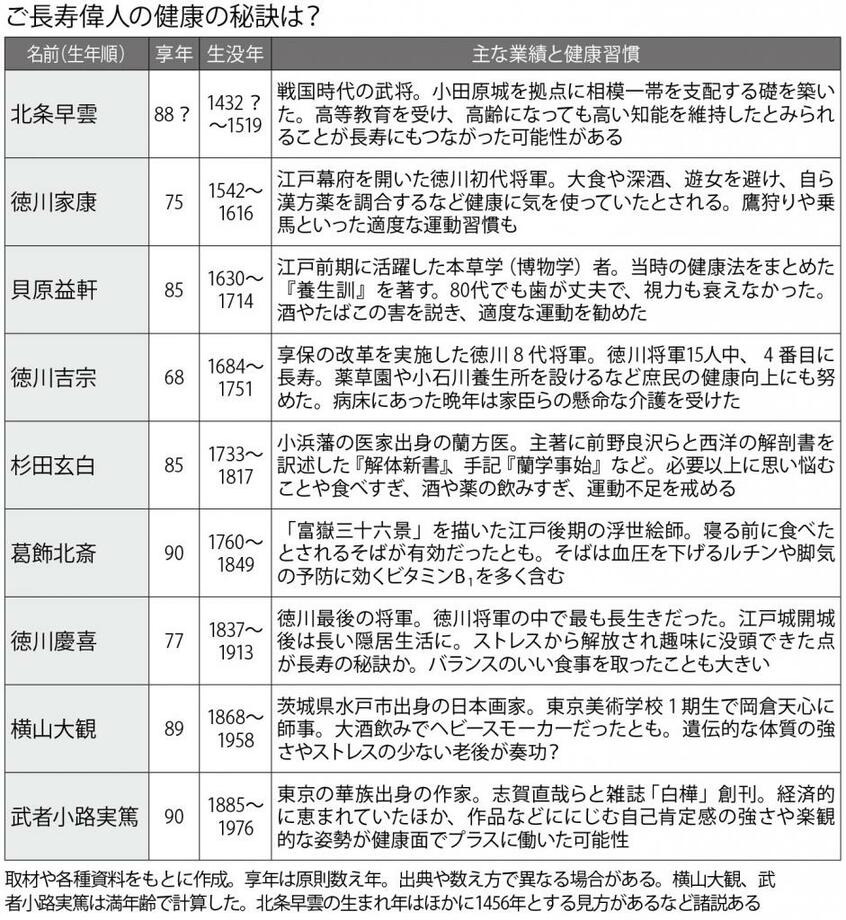

病に倒れ、道半ばで命を落とした武将は少なくない。成功するには、ある程度の節制が求められていたようだ。その意味で、自身の欲望や暮らしを厳しくコントロールできたのが、江戸幕府を開いた徳川家康だという。75歳まで生きた。早川教授はこう解説する。

「家康は普段から美食もせずバランスの良い食事を取っていた。漢方薬について自分で調べ、処方するといったことまでして、健康には気を配っていました。今で言うセルフメディケーションの先取りとも言えます。鷹(たか)狩りや乗馬に出向き、適度な運動も習慣になっていたようです」

若き日のライバルである武田信玄や上杉謙信、北条氏康は40~50代でこの世を去り、家康の頭を押さえていた織田信長や豊臣秀吉も他界した。最後のライバル、前田利家が亡くなると、家康を脅かす者はいなくなる。長生きしたことで天下を勝ち取れたともいえる。

その家康を理想に仰ぎ、幕政の改革に取り組んだのが8代将軍の徳川吉宗だ。旗本の大岡忠相ら、有能な人材を抜擢(ばってき)。商人の力を借りて新しい田を耕したり、年貢の計算方法を変えたりして収入アップを図った。