今後20年以内に、産業革命前からの気温上昇が1.5度に達する可能性がある──。

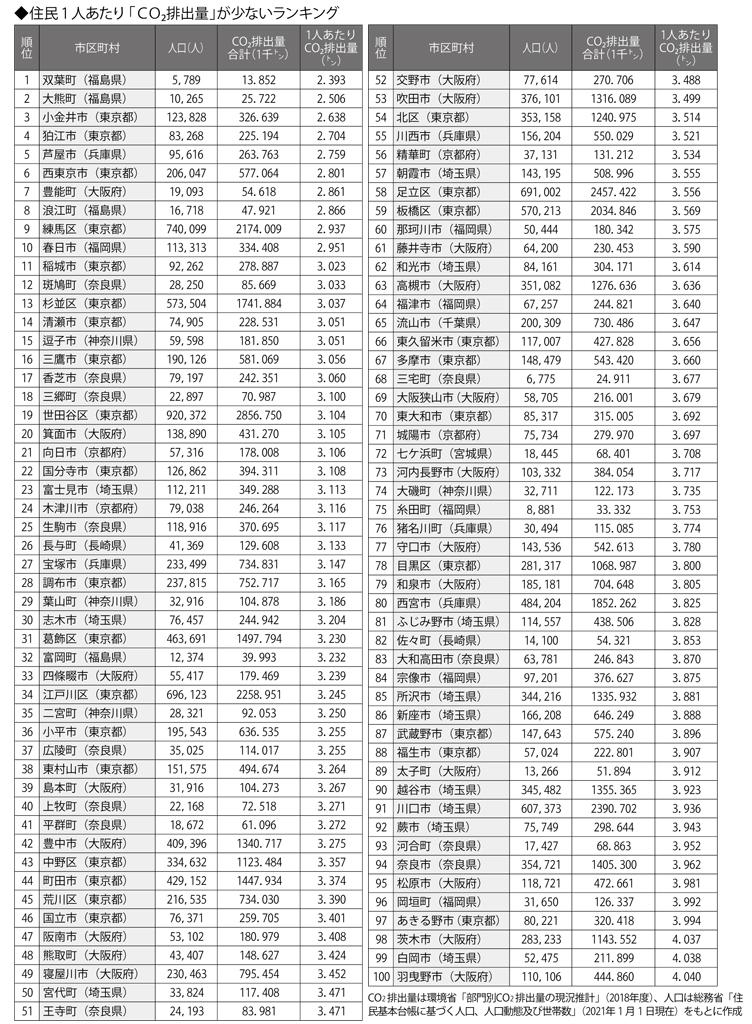

【住民1人あたり「CO2排出量」が少ないランキングはこちら】

国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が地球温暖化について8月9日にまとめた最新版の報告書は、こう指摘した。温暖化の原因は人類が排出した温室効果ガスであることについて「疑う余地がない」と断定。さらに今世紀中に排出量を「実質ゼロ」にしなければ「2度を超える可能性が非常に高い」と、警鐘を鳴らした。

温暖化が進めば、豪雨や干ばつ、熱波など異常気象や自然災害が起こりやすくなる。毎年のように豪雨や台風の被害に見舞われる国内においては、さらなる脅威だ。

菅義偉首相は昨年10月、所信表明演説で「温室効果ガス実質ゼロ」の目標を宣言した。今年5月には、温室効果ガスの排出量を2050年までに実質ゼロにする目標を明記した改正地球温暖化対策推進法が成立。都道府県や中核市以上の自治体に対し、再生可能エネルギー導入目標の設定を義務づけた。市区町村に対しては、再エネ事業の促進区域を設定するよう求めていて、自治体が事実上、エコ対策のかじ取り役になる。

環境省によると、50年までにCO2排出ゼロの達成を宣言した自治体「ゼロカーボンシティ」は、7月末時点で40の都道府県を含めて計432(市区町村の内訳は256市、10特別区、106町、20村)。ただし、各地の状況や取り組みを把握するのはなかなか難しい。

そこで本誌は今回、一つの目安として「CO2排出量」に着目。住民規模による偏りをならすため、それぞれの人口で割った1人あたりのCO2排出量を算出し、排出量が少ない順にランキング化した。CO2排出量は環境省が市区町村別にまとめた直近の18年度のデータをもとに独自集計した。

1位の福島県双葉町や2位の大熊町、8位の浪江町などはいずれも、東日本大震災時に原発事故の被害を受けた自治体だ。

これらが上位なのは、人口データが実態と乖離(かいり)していることが影響する。ランキングで用いたのは住民基本台帳ベースの人口だからだ。実際には住民票を残したまま、ほかの自治体に避難して暮らすケースが多いことから、電気やガスなどの使用が減り、1人あたりの排出量が少なく算出される傾向にある。