選考会は「異種格闘技」戦

銀塩からデジタルへと、写真産業の構造転換が急速に進んだ2000年代前半。本誌も、メカニズムやハウツー記事の軸足をしだいにデジタル側へと移していった。

これと比例するかのように、写真表現の風景も大きく変わりはじめた。ことに05(平成17)年に創設30周年を迎える木村伊兵衛写真賞(以下、木村賞)の選考結果が、変化を如実に示している。

01年発表の第26回、長島有里枝、ヒロミックス、蜷川実花による3人同時受賞がそのターニングポイントだった。これ以降、複数受賞のケースが増えているのだ。1976(昭和51)年発表の第1回から2000年発表の第25回までで同時受賞は3回(第5、15、18回)なのに、01年の3人同時受賞から17年までの17年間では7回(第26、27、28、32、33、38、40回)に及んでいる。

なにより女性の受賞者が著しく増えた。3人同時受賞までは石内都、武田花、今道子だけだが、以降は川内倫子、オノデラユキ、澤田知子、梅佳代、志賀理江子、高木こずえ、下薗詠子、菊地智子、原美樹子の12人。回数にすれば17回中で10回と、半数以上を占めている。女性の時代が謳われて久しいなか、写真の世界ではようやくそれが現実のものとなりつつあった。

これはまた表現の多様化と作品数の増加、そして発表媒体の多面化をも示している。従前と同じく、写真集の出版が受賞対象となることが圧倒的に多いものの、オノデラ、澤田、志賀、高木という、美術館やギャラリーなど展示空間での発表を中心とし、現代美術家として評される作家が選出されている。

こうした広範囲な作家からの選考の難しさを、篠山紀信は「異種格闘技」に例えている(07年4月号「木村伊兵衛賞はこうして選ばれる」)。しかも「K-1とカルタ取り」ほど質の違うものを同列に扱う困難さが、複数受賞を増やす要因だった。

表現の潮流からいえば3人受賞は、彼女らとホンマタカシや佐内正史が牽引してきた90年代半ば以降のムーブメントに、ひとつの区切りを打つものだと受け止められた。そのムーブメントをミニマリズム的な特質をもった「極私的ニューウエーブ」(02年4月号)と位置付け、積極的に推してきたのは藤原新也だった。そこに若い世代の「現実世界におけるひきこもりに通底する時代意識」(03年4月号)が読み取れたからだ。

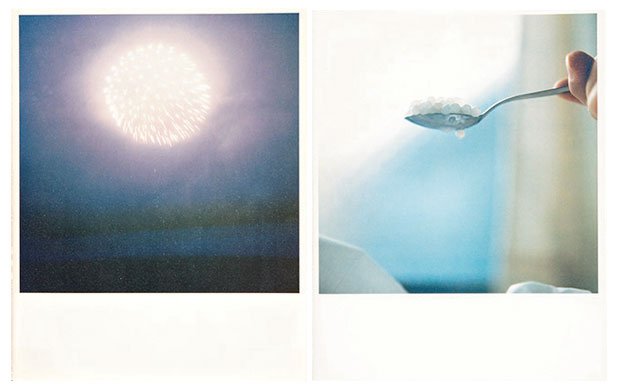

ただ02年、川内倫子の『うたたね』と『花火』(ともにリトル・モア)の2冊が受賞(松江泰治と同時受賞)したさいには、他の審査員から「このところ受賞が続いている傾向を断ちたいとの意見」(藤原の選評)が出された。そして03年に佐内正史の『MAP』(佐内正史事務所)による受賞(オノデラと同時受賞)で、90年代的な傾向が終わったことを藤原は実感する。

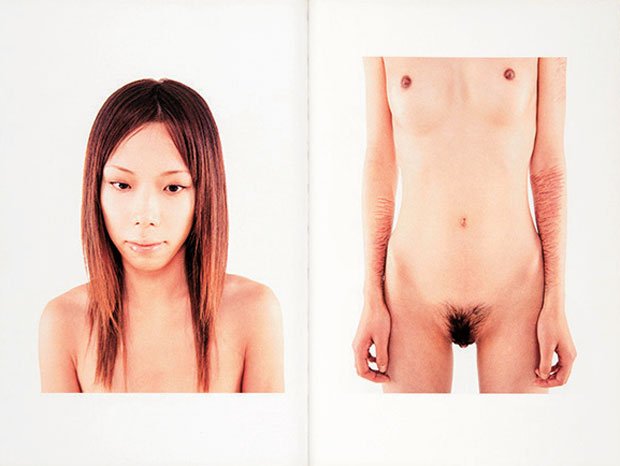

そこで関心は、次に来るべき、いわばゼロ年代的な傾向に移る。藤原は翌04年、個展「Costume」と写真集『ID400』(青幻舎)で受賞した澤田知子への選評のなかでこう予測する。それは90年代とは対極的に「内向きの表現から外向きに。身体性の復活。他者(外部・状況)との葛藤」であり、「没個人的ミニマリズムを経た上での状況(大状況)へのかかわり」になるだろうと。

ならば自らのコンプレックスを契機として作品に取り組んだ、澤田のセルフポートレートはどうだろうか。人間の外見と内面をテーマに据え、日本人が恒常的に写されている写真のスタイルをユーモラスに演じる作品は、新しい傾向を先駆しているのか。

藤原はその判断を保留しつつ、90年代的な傾向との明らかな違いを指摘した。それは作者の身体性が「90年代のそれよりもさらに『空っぽ』」な点である。

「まるで自傷行為のようにその空っぽのアイデンティティーを傷つけ、変身させ、自己確認に至る、という延々たる私不在の煉獄が次々作品として結晶化している」

これは他の審査員の解釈とも通じており、都築響一は「映像による自傷行為」、土田ヒロミは「恍惚と自己嫌悪が廻り舞台のように立ち現われるさま」と評している。

明るく暗い表現へ

澤田作品に見られる、表層のユーモラスさと内奥にある痛切さとの落差は写真に限らずゼロ年代の表現全般における、ひとつの特徴ではあった。

たとえば澤田も参加した、05年の東京都現代美術館での女性美術家によるグループ展「愛と孤独、そして笑い」はその傾向を端的に示していた。この展示は「近代家族制度や雇用システム、コミュニティとの関わりや人間関係、歴史観など、さまざまな価値観が変化している『今』、いかに自分自身を世界に位置づけるのか」(展示趣旨)を問うものであり、それはもちろん性別を超えて共有できる問題である。流動化の度合いを強めていく日本社会のなかで、笑いや明るさの流行は生の不安に対する防御反応という側面があるからだ。

他の木村賞の受賞選評でも、07年の梅佳代『うめめ』(リトル・モア)、09年の浅田政志『浅田家』(赤々舎)にはこの傾向が指摘された。日常の不思議でおかしな瞬間を切り取る梅のスナップについて、藤原はそれを「“泣き”と対であるところの”笑い”によって現実を異化し、自己を浄化するセルフセラピー行為のひとつ」とした。また梅と同時に受賞したミニチュアのごとく都市を俯瞰する本城直季の『smallplanet』(リトル・モア)についても、「セルフセラピー行為であるとともに“箱庭療法”行為をも彷彿させる」と評した。

また自らの家族でコスプレを演じた浅田の愉快なファミリー・セルフポートレートに対し、土田は「近代の『家』意識を喪失したいま、“ファミリー”を演じ合うしかない現代のそのような家族の状況」を見ている。

こうした明るさを装わず、存在についての不安や恐れを正面からとらえた作品に光が当てられたのが08年の、岡田敦の写真集『Iam』(赤々舎)と志賀理江子の『CANARY』(赤々舎)、『Lilly』(アートビートパブリッシャーズ)による同時受賞だ。岡田の、リストカットを繰り返す少女たちのポートレートには「いまこの国で若者であることの苦しさがドクドク流れている」(都築)し、演出と偶然性を重ねるなかで生と死を重層的に表現する志賀のイマジナリーな世界は「闇の淵に震えながら立ち尽くす孤独を、写真ゲームでようやく着地点を見つけようとしている」(土田)ようにみえた。その両者に共通するのは「この10年の一連の受賞作品には見られなかった身体や時代の濃密な闇」(藤原)なのだ。