「ビートルズ」と「ザラ紙」

1973(昭和48)年1月号の編集後記には、今年は「これまでにもまして、その時代の写真界の現状を鋭敏にとらえて読者にお伝えする方針」と書かれている。70年10月から編集長を務める白井達男はそれを心がけ、たしかに実験的な誌面をつくってきた。

同号の特集「24人のビートルズ」もそのひとつだった。気鋭の写真家24人の作品の上に、彼ら自身が選んだビートルズの曲名と訳詞の一部が重ねられ、見開きでレイアウトされている。写真と音楽を反響させて、見ることの楽しみを広げようとした。

構成を担当したグラフィックデザイナー鶴本正三(晶三)は、篠山紀信とのコンビで写真のエディトリアルな可能性を開拓してきた。雑誌では「週刊プレイボーイ」(集英社)、「週刊少年マガジン」(講談社)、「明星」(集英社)を、写真集では『オレレ・オララ』(集英社)、そして前年10月の本誌増刊号「ハイ!マリー」などを手がけている。

ただ、こうしたエディトリアル重視の方針は戸惑いを与えた。たとえば2月号の「座談会 話題の写真をめぐって」で、細江英公は「24人のビートルズ」の斬新さを評価しつつも「写真雑誌はもっと個々の作家の問題というものを扱ってもらいたい」と要望した。さらに3月号では岩宮武二が「アサヒカメラ的なカラーを変えようとして、右往左往しているという感じ」と指摘し、5月号で大竹省二は急激な変化では読者がついてこない、と苦言を呈した。また岩宮と大竹は、マンガ雑誌のような、粗いザラ紙に刷られた特集にも批判を加えた。

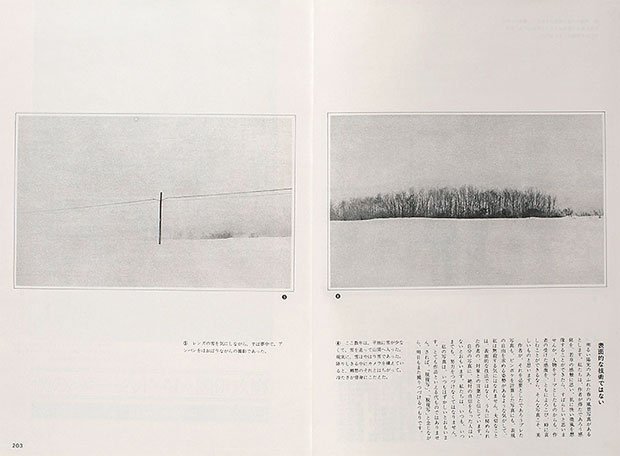

ザラ紙は、前号も触れた72年5月号の「特集 ディスカバード・ジャパン」と同年11月号「表現のラディカリスムはどこへ行く」のほか、73年4月号の「さすらい紀行 東北の祭」にも使われている。いずれの企画にも北井一夫と編集部の大崎紀夫が加わっている。

最初の「ディスカバード・ジャパン」は、70年に始まる国鉄の「ディスカバー・ジャパン」キャンペーンに対するアンチテーゼ。そのポスターやCMには、ファッショナブルな若い女性が田舎の風景を発見し、地元の人々と触れ合うというイメージが使われた。

それに対してこの特集は、中平卓馬と北井の、コントラストが高く粗い粒子のモノクロ写真と、大崎の解説「〈ふるさと〉はいずこに―中平卓馬・北井一夫の写真の背景にあるもの―」で構成されている。ここで大崎は、人の暮らしや生活の歴史が抜けたキャンペーンは「土着の死であり、無残な近代の達成」だとしている。「ザラ紙」は、この観光化された「ふるさと」のイメージを否定し、土着性のリアリティーを浮かび上がらせるエディトリアル上の工夫だった。

これらの企画は確かに「写真界の現状を鋭敏にとらえ」ていた。その現状とは、73年12月号で評論家の渡辺勉が、3年間続いた連載「インタビュー評論 現代の写真作家」の総括として書いたように、「“写真界”という小さな枠のなかで写真を考えることが、必ずしも健全な方法ではなくなっていた」ということである。

だが、大竹の言うように、本誌の読者の多数がこうした鋭敏さに戸惑いと、難解さを覚えたのは確かだった。反応はけっして芳しくはなかった。

そこで、路線の修正が、73年5月に新編集長となった小島茂に託されることになった。小島は6月号の編集後記で、これからは読者とともに「写真の多様性を日常的な次元で考えていきたい」と呼びかけた。

再評価の機運

ベテラン写真家には不評だったザラ紙を「私はむしろ、面白いなと思った」と肯定したのは、当時60歳の植田正治である(10月号「話題の写真をめぐって」)。68年の「写真100年日本人による写真表現の歴史」展を機に植田は、かつての演出写真が再評価されていた。さらに71年に中央公論社の「映像の現代」シリーズから、地元鳥取の子どもを撮った『童暦』が出版されるとさらに注目が高まった。

自らの立場をアマチュアと位置づけ、国内外の新しい動向に関心を払い、柔軟な精神で写真に取り組む植田は読者を勇気づけた。その姿勢は73年1月号の連載「植田正治 写真教室」の初回「脱複写」に寄稿した一文に表れている。「作者が、それを必要としたであろうブレた写真も、ピンボケを計算した写真にも、表現の自由を求める姿勢があるような気がしてなりません。大切なことは、表面的な技法ではなく、うちに秘められた作者の、対象との言葉だと信じています。自分の写真に絶対の自信を持ったひとはいないとおもいます。私たちは、いつも、いつまでも、努力を続けねばなりません」「植田正治 写真教室」は半年で終了したが、翌年には続編というべき「写真作法」が連載され、また「カメラ毎日」でも実験的な「小さい伝記」シリーズの発表が始まった。

植田と同じ年の桑原甲子雄もまた、同時期に再評価を受けた。本誌73年4月号に掲載された桑原の「東京1930-40― 失われた都市」は、戦前のアマチュア作家時代に、東京の下町をライカでスナップした作品のリバイバルである。これは若い写真家たちの目に、きわめて新鮮に映った。彼らにとって桑原は「カメラ」(アルス)や「サンケイカメラ」(産業経済新聞社。のちの「カメラ芸術」東京中日新聞社)など、写真雑誌の編集長を歴任し、新しい写真家を発掘してきた、いわばよき目利きであったからだ。

桑原を再発見したのはそんな若い写真家のひとり、荒木経惟である。荒木の実質的なデビュー作の「マー坊」は、桑原によって「カメラ芸術」64年4月号に大きく掲載されている。やがて同じ下町生まれの2人は、父子にも例えられる間柄になっていた。

あるとき荒木は、若き日の桑原の作品を見た。そこにはノスタルジーではなく現在が写っているように感じられ、さらに自分と同じ孤独を抱えた青年の姿さえみてとれた。そしてこの作品の発表のために動き、73年3月の銀座ニコンサロンでの初個展や本誌での掲載、さらに翌74年の写真集『東京昭和十一年』(晶文社)の出版に動いたのだった。

こうした植田や桑原の再評価もまた、皮肉にも、写真界という「小さい枠」が窮屈になったことを示すものといえる。シリアスな若い写真家たちが写真界の現状に飽き足らず、自らの表現への手がかりを求めて写真史を見直したとき、同じ情熱をもった先駆者がそこにいたのだ。ことに戦前のモダン文化の絶頂期、1930年代に青春期を過ごした植田や桑原の作品には、個人的な表現を追求する姿勢や、都市生活者の鬱屈(うっくつ)したまなざしなどの共通点があった。もちろん、それは似て非なるものだからこそ、のぞきこむ者を照らし返す鏡となりえた。

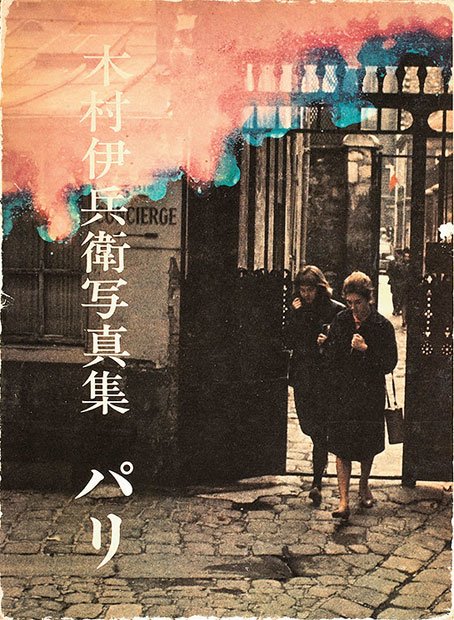

さらに若い世代は、ずっと日常を撮り続けてきた大きな存在にも気づく。それは71歳になった木村伊兵衛である。

![[連載]アサヒカメラの90年 第23回](https://aeradot.ismcdn.jp/mwimgs/0/6/120m/img_0667f0b437b820b260cf7c0ca1ff0ad872835.jpg)

![[連載]アサヒカメラの90年 第18回](https://aeradot.ismcdn.jp/mwimgs/7/e/120m/img_7e4cf58b11e1cebd99881112ab3a842b48406.jpg)

![[連載]アサヒカメラの90年 第14回](https://aeradot.ismcdn.jp/mwimgs/e/9/120m/img_e9c490c9d1a5f7c165ea4b0cf226cd9482566.jpg)

![[連載]アサヒカメラの90年 第12回](https://aeradot.ismcdn.jp/mwimgs/4/b/120m/img_4ba46b700feb3876758eae46e548be1f29863.jpg)