「かつては要塞島でしたからすごい数の戦跡があります。ここもそのひとつで占領時代に島に住んでいたほとんどの方が知っていると思います。核があったことを米軍は認めていないのですが、島内では周知のことだと思います」

「メリーさんの羊」と名付けられた核弾頭はかつて確かにそこに存在した。

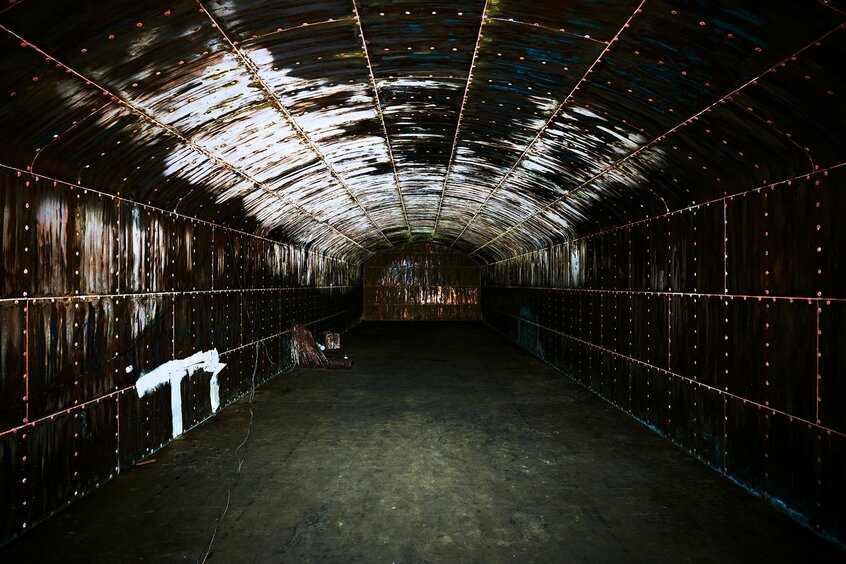

「本当に真っ暗闇で音もまったくしない。ものすごく怖いです。早く出たくて必死で撮影していました。撮っている時は夢中なんですけど、長くは居たくないところですね」

長沢さんは何に向かったのか。

「実際に何もないのですが、場所が持っている記憶があります。そんな概念みたいなものを撮っていきました。写真にどういう思いを入れられるか。見る人が何かをイメージできるのではないか、というふうに」

壕には濃密な不在があった。

「湿気を含んだコンクリート、錆が浮き上がった鉄、どれもが、寒々しくて不気味である。写真集の中にときおり挟み込まれた広々とした海景がなかったら息苦しくなって本を閉じてしまうかもしれない。最後の写真で、闇の中から出口が見え、ヤシの葉が顔をのぞかせるまでは、緊張感の連続である。ここに確実に、私たち日本人が忘れてはいけないものが存在する」(今森光彦氏・選評から抜粋)

人が目にとめない事実

長沢さんは東京都の八王子で育った。写真の専門学校とスタジオを経て、広告写真家・藤井保さんの元で4年半アシスタントを続け鍛えられた。兄弟子には瀧本幹也さんがいる。二人の背中を見ながら商業写真とは別の自分の作品をつくることを思い描いていた。とくにある地域なりに息づく人々の姿をとらえた、さまざまな写真家の仕事に触発されてきたという。

「なかでも日常では人が目にとめないものに着目することに関心があります。なぜ知らなかったんだろう?ということから探っていく。それはドキュメンタリーということではなくて、最初に感じた驚きを大事にしています」

ジャーナリズムではなく、とも長沢さんはいう。写真というヴィジュアル言語によって人々の思考や感情へ、個人の視点から提示を行うのだ。

「その記憶、時間軸の中にこの特別な空間をいかに位置づけていくべきかさらに葛藤を強いられるだろうし、私たちも当然ここから『現在』をしっかり直視しなければならない。木村伊兵衛写真賞は常に時代とともにあり、時代と格闘する表現であってよいだろう」(大西みつぐ氏・選評から抜粋)

「一枚の写真があるにしても、実際に写っている情報だけではなく、そこに何が入っている、含まれているかを伝えることで、見る方がいろんなことを想像してくれる。そこを信じているんです」

情報量が限定されている写真を扱う写真集の表現だから成り立つこと。そこには「読むこと」の意欲が大きく関わってくる。

(写真編集者・池谷修一)

※AERA 2025年4月7日号