「幅広くいろんな分野に手を出すというより、一つのことにハマって長い期間集中するタイプでもあるので、そこからずっと算数、数学が勉強では一番好きです」

兄の影響も大きかった。玉川学園小学部では、兄の活動を見て憧れていたことから、小学5年生のときにサイエンスクラブに入った。小学生から高校生までが同じ部室で活動し、個人では揃えきれない機材を自由に使え、必要ならば玉川大学の教授にも研究の相談に乗ってもらえる玉川学園の環境はありがたかった。

「入った当初の私は右も左もわからない中、高校生はものすごく高度な研究をしていて、それを間近で見られて、自分も高校生になったらこういう研究をしてみたいと関心が広がりました」

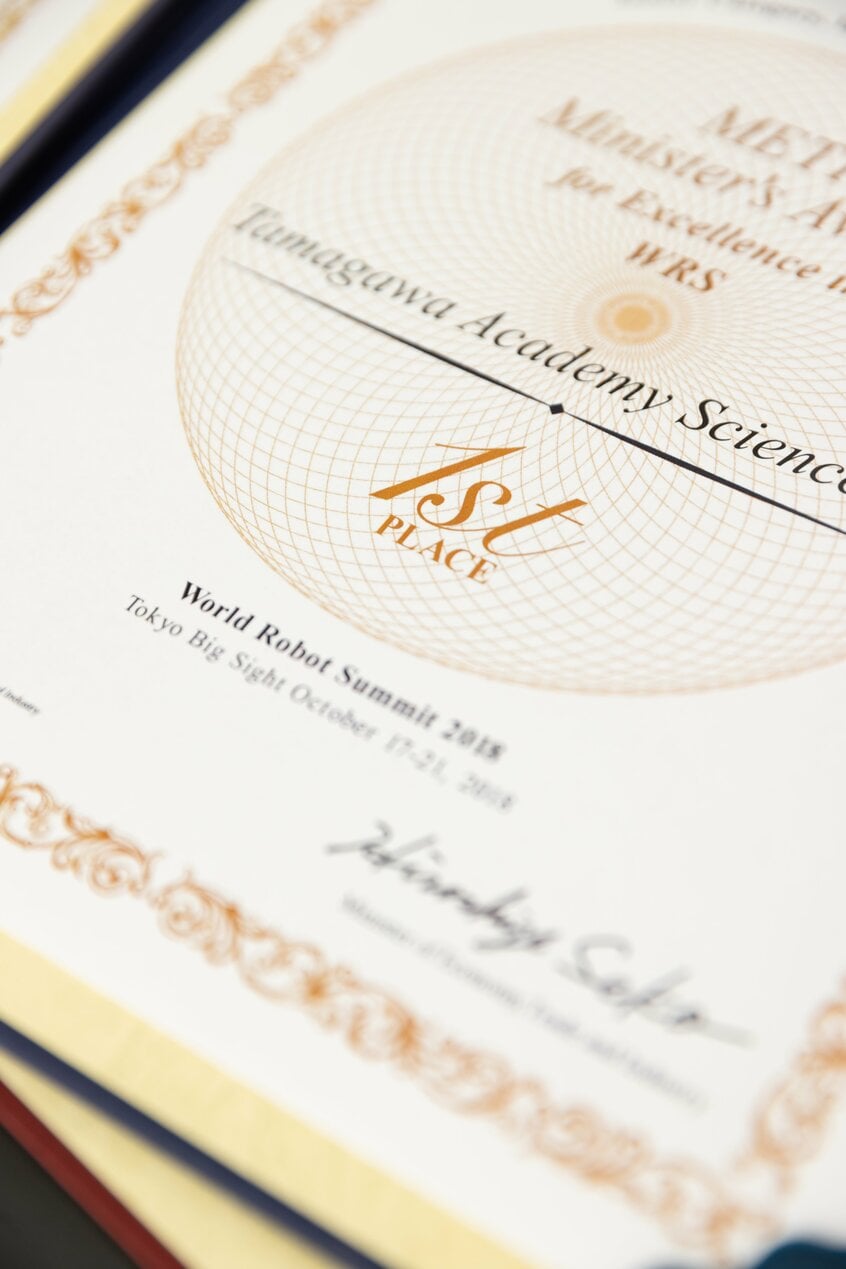

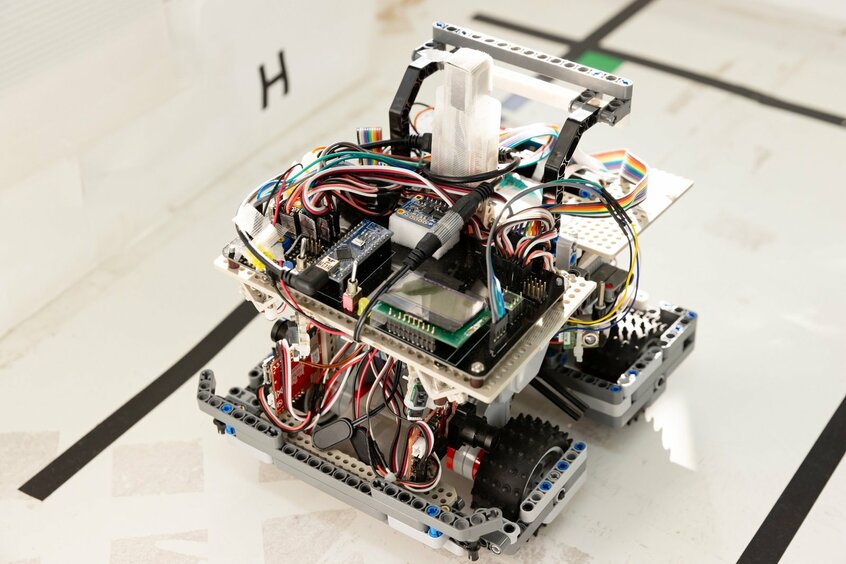

6年生時には高校生の先輩らとのチームで、経済産業省などが主催する国際大会、ワールドロボットサミットに出場。ジュニア競技カテゴリーで優勝、その後、ロボカップ・ジュニアでも全国優勝、世界大会進出を果たした。チームで、個人で、ロボットに関する研究に邁進していった。

自宅でも家族とはもっぱら数学の話題で盛り上がる。今でも父と兄と3人でお風呂に入り、数学の問題を出し合う。

「小学生のころからお風呂の鏡に数式を書いて父に教えてもらうというようなことを続けていました。今では、互いにこんな面白い問題があったんだけどどう思う?とか、AIの仕組みを解説し合うとか、教えたり教えられたり。日常の楽しい時間です」

大好きだからこそ勉強という感覚はなく、趣味や遊びの延長上にある。学校の課題などの勉強も机に向かってではなく、寝転びながらすることが多い。面白いことにはとことん向き合うマイペースな性格をわかっているから、父も母も、口うるさく干渉はしない。

「父は私が何かに失敗しても、いいところを見つけてたくさん褒めてくれましたし、母も私がやることを見守ってくれていました。だから、壁にぶつかっても何とかなるというポジティブな空気の中で成長させてもらったという実感があります。大学受験においてもこの感覚に助けられたと思います」

大学では人間とロボットの共存など、認知ロボティクスについて継続して研究したいと考えている。

「それに人工知能にどんな機能が与えられるのかとか、人工生命にも興味があります。新たな学びに今からわくわくしています」