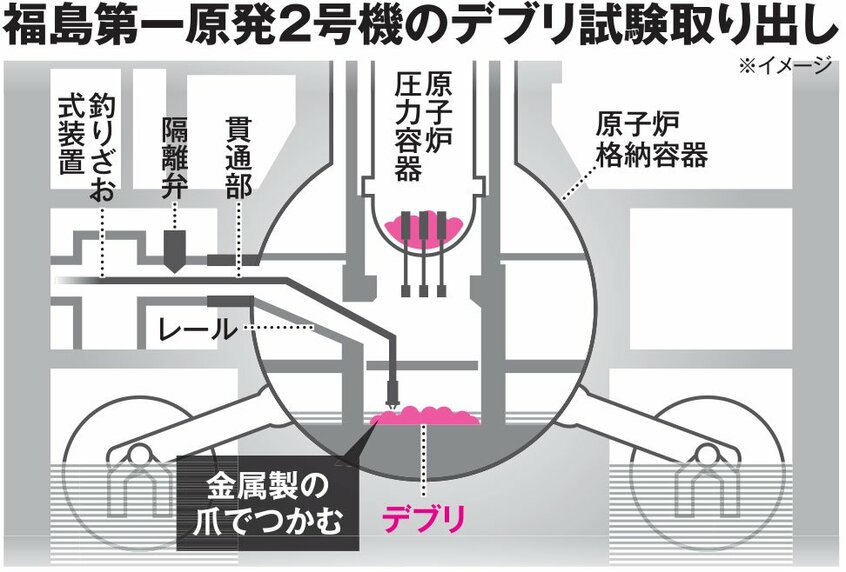

本来、燃料デブリの試験的取り出しは21年に始める計画だった。ところが、原子炉に通じる貫通部が堆積物で塞がっていることがわかり、作業は難航。採取装置の開発にも手間取り、約3年遅れた。

燃料デブリの取り出しという、世界に前例のない難易度の高い作業とは言え、なぜここまでかかるのか。

そもそもメルトダウンを起こした原発の廃炉は、人類にとって未知の作業だ。1979年に米ペンシルベニア州で起きたスリーマイル島(TMI)原発事故では、11年後の90年までに全体の99%、130トン余りが回収され、アイダホ州の国立研究所で保管されている。ただ、TMIは圧力容器の底に燃料デブリがたまっていて、容器に水をはった状態で回収できた。水は放射線を遮り、放射性物質の飛散も抑えられるという大きなメリットがある。一方、福島第一原発は、メルトダウンを起こした1~3号機すべてで圧力容器の外にある格納容器も壊れたため、水をためての取り出し作業ができない。

86年に起きた旧ソ連のチェルノブイリ原発事故では、原子炉1基の炉心が爆発し、燃料デブリが大量に発生したが取り出しは完了せず、建屋ごとコンクリートで覆う「石棺」方式が採用された。一方で福島第一原発の場合、地下水が施設内に流れ込み汚染水が発生し続けている。地下水の流入を完全に遮断するのは困難で、石棺で覆うのは難しいといわれる。

(編集部・野村昌二)

※AERA 2025年2月3日号より抜粋