自分の「最期の舞台」にこだわるエネルギーはどこから湧き出るのか。

「人生、思い通りにいかないことがあるのは当然ですけど、お芝居でも映画でも終わりが良ければ引き締まるというか、評価されるようなところがあるじゃないですか。それに近いのかな。最期まで自分らしくありたい、というのもあります」

女性は、子どもの頃から「うっすらとした希死念慮」がある。親との関係はよくなかった。社会人になって経済的に自立できれば終活を始めたい、とずっと考えていた。

「いつか死ぬのは確定している。それが明日か1週間後か60年後かの違い。いつ来るか分からないけど、確実に訪れるのであれば備えておいた方がいいなと」

親と同居していた頃よりは生きやすくなった。が、どうしても生きることに前向きになれない。

「私もそうですが、『死にたい』というよりも『消えたい』と考える人が今の若い人には多い気がします。とりあえず誰かの迷惑にならないように消えてしまいたいという願望と、自分の死後の処理に自分以外の誰かに関与されるのを負担に感じる人も多いのではないでしょうか」

女性は「生きづらさ」をシャトルランになぞらえた。

「人生ってシャトルランをやっているような感じ。あれ、本当に苦手なんですよ」

シャトルランは体力テストの一つ。20メートル間隔で引かれた2本の線の間を往復し続ける。何往復したら終わり、というのではなく、設定時間に間に合わなくなるまでの往復回数が記録になる。

「人生をマラソンにたとえることが多いですが、マラソンには水分の補給所や休憩所もあるけど、実人生にはそういうの、あんまりないから。脱落して終わるまで永遠に走り続けるシャトルラン。そういう風に生きづらさを感じている人、多いと思います」

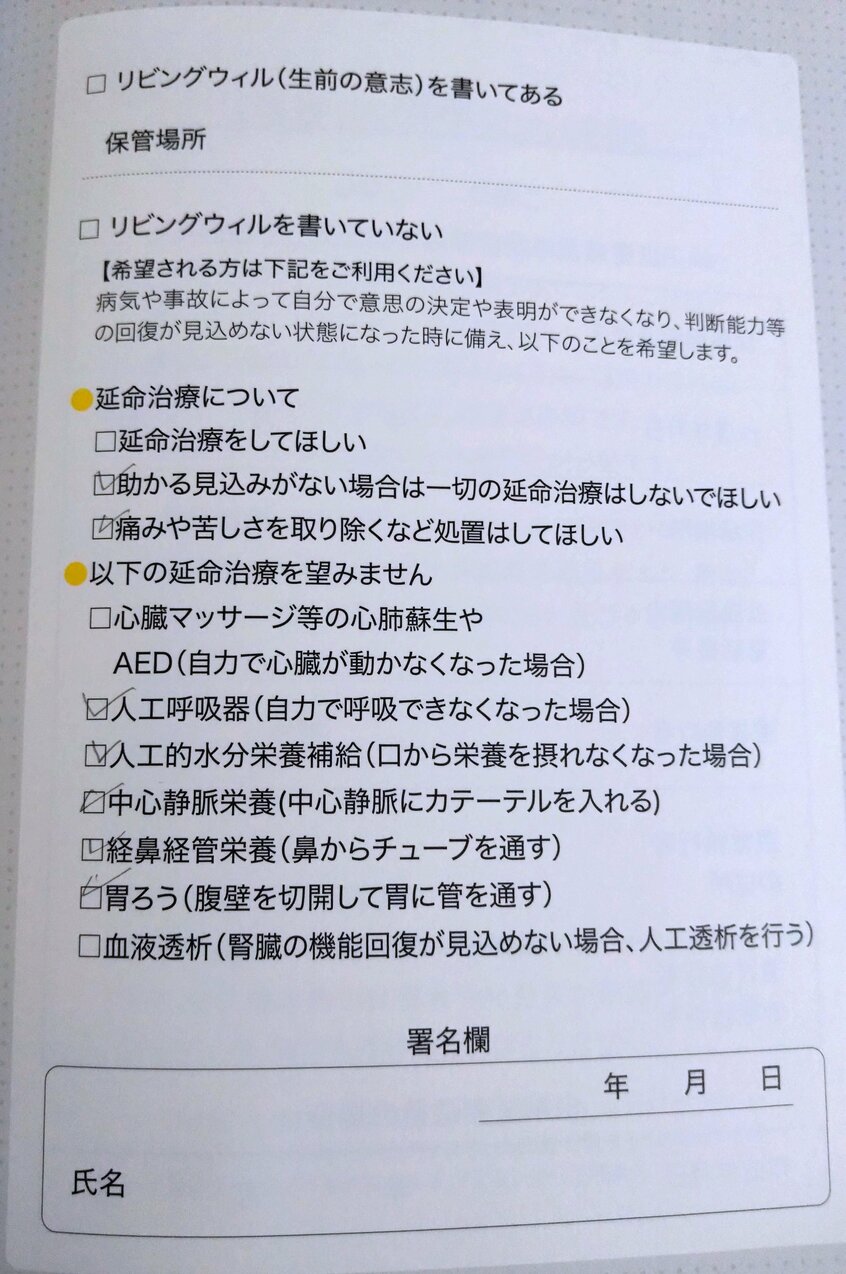

ふらっと旅行して美しい景色に出会ったり、好きな音楽を聞いたり。そういう「好き」をつないでなんとか生きながらえている。長生きしたいという願望はない。入棺体験の前にはエンディングノートも購入した。

「ここまで、みたいな区切りがあると、そこまで頑張ればいい、という気持ちになれます」