ところが、日幡城に在番していた元将は羽柴秀吉の調略に応じて織田方へ転じた。元将の毛利氏からの離反時期は四月二十四日以前であるが、秀吉勢が岩山城を通過したことから推測すると、その頃には元将は離反を決意しており、元将を通じて湯浅氏に対する調略も実施されていたと考えられる。結局、湯浅氏は毛利方に留まったが、当初は調略成功の可能性があると考えて秀吉は湯浅氏との戦闘を避けたと推定される。

このような経緯は、国人領主連合的性格を払拭しきれていないという毛利氏支配の弱さにつけ込んだ秀吉の調略であったこと、地域の盟主的地位にあった上原氏のような毛利氏との対等意識の高い国人ほど調略に応じる確率が大きかったことをうかがわせる。

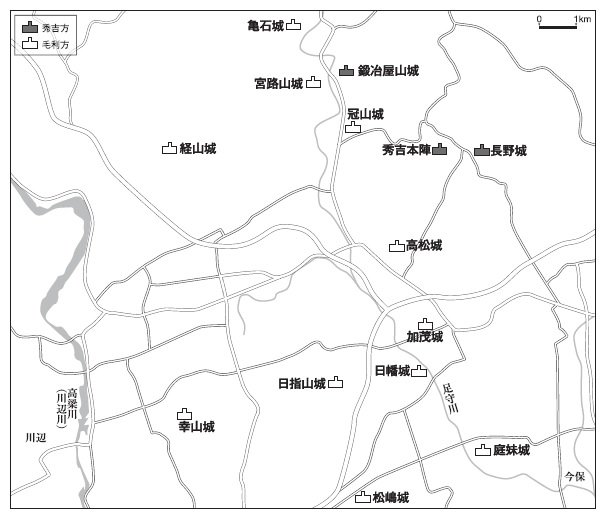

秀吉勢の攻撃に対して宮路山城・冠山城はしばらくの間抵抗したが、毛利勢による救援がなかったため、秀吉は冠山城を四月二十五日、宮路山城を五月二日に攻略した。冠山城には備中・備前の国人領主層と考えられる林三郎左衛門尉・松田孫次郎が在番していたが、秀吉勢は両名を討ち取り、その首を安土へ送った(「溝江文書」)。宮路山城には小早川氏庶家乃美隆興の子景興が在番していたが、景興については林・松田とは異なり、討ち取ったという史料は確認できない。おそらく最後まで抵抗せずに開城したと推定される。