教員不足が問題になっている。校長が授業を担当したり、非常勤講師が担任を持ったり。教員不足の理由のひとつが離職者数の増加。特に30歳未満の若手の教員に離職者が目立つ。その背景には過酷な労働実態があった。AERA 2023年6月19日号の記事を紹介する。

* * *

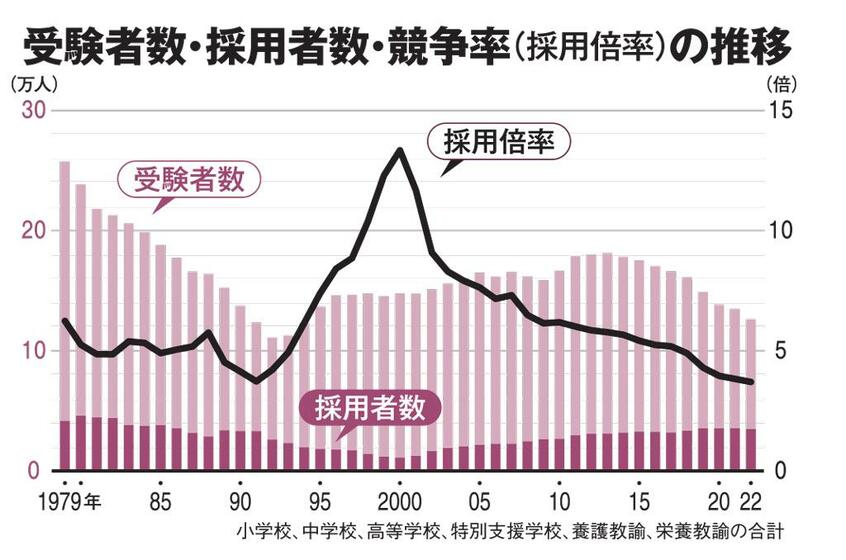

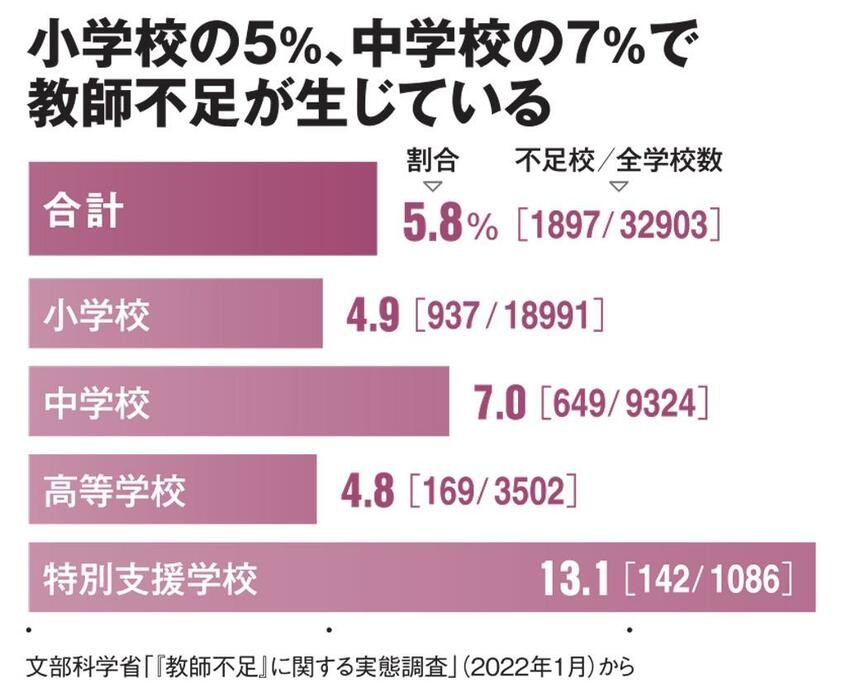

全国の公立学校から先生がいなくなっている。文部科学省が2021年に初めて実施した「『教師不足』に関する実態調査」によると、同年度の始業日時点で全国の小中高、特別支援学校の不足は計2558人。その数は年々膨らんでいるとみられ、校長が授業をしたり、非常勤の専科講師がクラス担任をしたりする事例が続出している。

いなくなっているのは、主に採用から間もない若い教員たちだ。文科省が3年に1回実施している学校教員統計調査によると、19年度に離職した30歳未満の教員数(全国)は小学校1615人、中学校1159人、高校1773人で計4547人。同年度の30歳未満の採用数は小学校1万4302人、中学校7221人、高校6134人で計2万7657人。つまり、採用数の16.4%にあたる教員が離職している計算になる。

この数字には、非常勤講師として教壇に立っていた教員は含まれてはいないため、現場からは「肌感覚ではもっと多い」という声があがる。

「自分が壊れていくのがわかった」

そう話すのは、三重県内の小学校で常勤講師をしていた女性(30)だ。両親ともに教員という家庭で育ち、物心ついた頃から将来は小学校の先生になると決めていたという。教員採用試験は不合格だったが、大学卒業後は迷うことなく、常勤講師になって教科担任として働き始めた。だが、待っていたのは、夢見た世界とは違う過酷な日々だった。

授業は毎日6時間びっしり。雑用があると、すぐに「若い先生!」と呼ばれ、自治体の監査前にいす200脚分の番号を確認し、一つでも抜けているものがあれば学校中を捜して回ったり、年配の教員が書いた指導案を清書するように言われたり。何かと「サラブレッドだからできて当たり前」とプレッシャーをかけられることもつらかった。授業の準備は、そんな雑務や子どもたちへの対応が終わった後にしかできないから、寝るのは毎日午前2時頃。片道20分の通勤電車の中でいつも死んだように眠っていたという。

着任から半年たった秋、身体の抵抗力がなくなっていたのだろう、予防接種をしていたのにおたふくかぜにかかって倒れた。女性は、悔しそうに言う。

「次こそは教員採用試験に合格しようとテキストを用意していたけれど、ほとんど開くことができないまま試験の日を迎えてしまった時に、将来が見えなくなった」

心身ともに限界を感じ、ちょうど1年で退職を決めた。

教員を支える学生団体「Teacher Aide」を18年に立ち上げた京都大学大学院の櫃割(ひつわり)仁平さん(28)はこう指摘する。

「学校現場は、身を削って子どものために働くことが良しとされるマッチョな世界。その価値観に変化がないのに、新たに加わった業務は多岐にわたり、保護者対応も難しくなっている。心が折れてしまう若手は多い」

にもかかわらず、「新卒で担任を持つのは当たり前。若手が雑務をするのも当たり前。それが教師としての学び、成長につながるとされている」(京都府の元小学校教諭の男性)という学校現場が多いのが現状だ。(編集部・古田真梨子)

※AERA 2023年6月19日号より抜粋